毕业后,由于居住地偏远且个人精力有限,内向性格者面临交友难题。在这种状况下,众多人遭遇社交难题。同时,从心理需求角度出发,深度精神交流是人们的内心所追求的,这一矛盾亟需得到解决。

工作后的社交困境

毕业后步入职场,众多因素使得交友变得不易。尤其是那些居住在偏远地区的上班族,他们每天往返于家和单位之间,身心俱疲。内向的性格特征进一步限制了他们的社交活动。随着时间的推移,他们的社交圈可能逐渐缩小。这种情况下,不仅普通朋友的数量减少,结交知心朋友也变得愈发困难。举例来说,许多年轻人日复一日地在住所与工作单位之间奔波,几乎没有余力去扩大自己的社交网络。

当代人的工作特性限制了他们的社交活动。众多职业要求员工长时间在岗或承担繁重任务,导致下班后只想休息,难以参与社交。例如,程序员等常加班的群体,下班后疲惫不堪,鲜有精力去结识新朋友。

爬山社交的局限性

部分人试图借助登山等户外运动来拓宽社交圈。然而,在登山活动中,大多数人仅限于进行片段式的闲谈。这种交流形式较为表面,无法触及婚姻、家庭等具体议题,更不用说触及关于自我、永恒等哲学层面的讨论。这种交流无法满足人们对深度交流的需求。因此,这种表面的交流难以激发进一步交往的意愿,不足以形成深厚的友谊。

读书会的精神交流

读书会能够满足人们进行深度交流的需求。在读书会上,参与者们会就不同领域的话题进行讨论。在共同阅读完一本书后,他们会对书中的内容进行深入探讨。他们不仅交流关于工作、婚姻、家庭等现实问题,还会分享生活中的点滴乐趣与烦恼。此外,他们还会深入讨论关于自我等较为抽象的主题,以此来减轻精神上的困惑。这种共读活动是一种深层次的交流,它犹如一个精神上的交流磁场。在这里,人们能够筛选出与自己价值观相似的人。

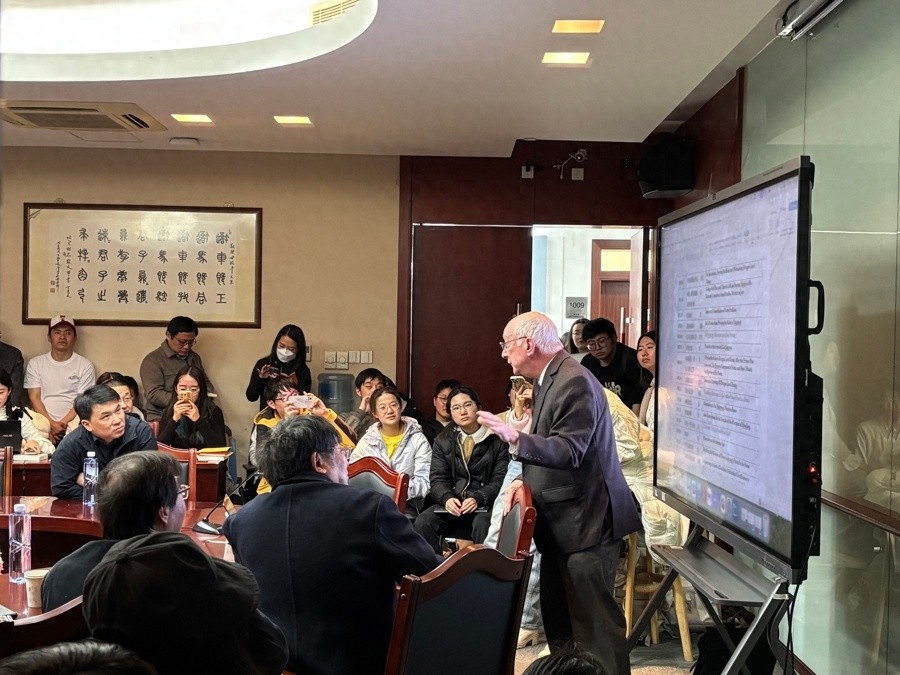

杜骏飞教授的人际关系分类

杜骏飞教授于南京大学提出的关于人际关系的分类颇具合理性。他区分了道友、朋友、熟人和陌生人四种类型。他提倡将最珍贵的精神交流赋予道友,即便彼此并不熟悉,也能建立起深刻的精神纽带。在当前的人际交往中,不同情境下交往的起点各不相同。学生时代多从娱乐活动起步,而读书会等类似活动则更注重精神层面的交流。这种精神优先的交往方式有助于迅速筛选出合适的交流对象。

从书友到同道的实例

读书会使得众多人结识了志趣相投的友人。不少人在此找到了情感与思想的共鸣。有些人则在读书会中获得了精神上的启迪。比如,一位读者长期关注清华大学梅赐琪教授,被其学者风范所吸引。他有机会与教授见面,教授为他题字并署名“学友”,这体现了深厚的道友情谊。此外,这种友谊还跨越了时空,将现代人连接到了古代诗人。即使未曾见过古代诗人,人们也能通过阅读他们的作品,感受到心灵上的契合。

精神共鸣的慰藉

精神共鸣能够穿越历史长河。无论是现代人的深厚友谊,抑或是与千年古人的心灵交流。当与志趣相投、心灵相通之人建立联系,便仿佛获得一股力量。这种力量赋予人们面对孤独的勇气。例如,苏轼对自我、众生、宇宙的热爱之情,能够影响后世。同样,《九诗心》中的诗人以文学之笔抒发生命之痛,创作出伟大作品,亦能让读者产生共鸣与理解。这些作品为人们的人生带来了温馨的慰藉。

您是否曾体验过通过深入的思想沟通,寻找到志同道合者的过程?期待您对本文给予点赞、转发,并积极参与讨论。