本月,千年前生平未详的张怀民再度引发网络热议,掀起一股关注热潮。中华书局在公众号上的特别推送更是助力其成为焦点,以独特方式,如同汪伦一般,跻身大众视野的经典行列。这一现象背后,折射出何种文化现象及社会情绪?

张怀民与“怀民亦未寝”的走红

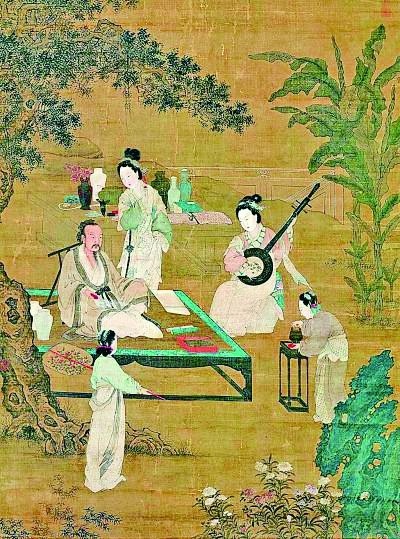

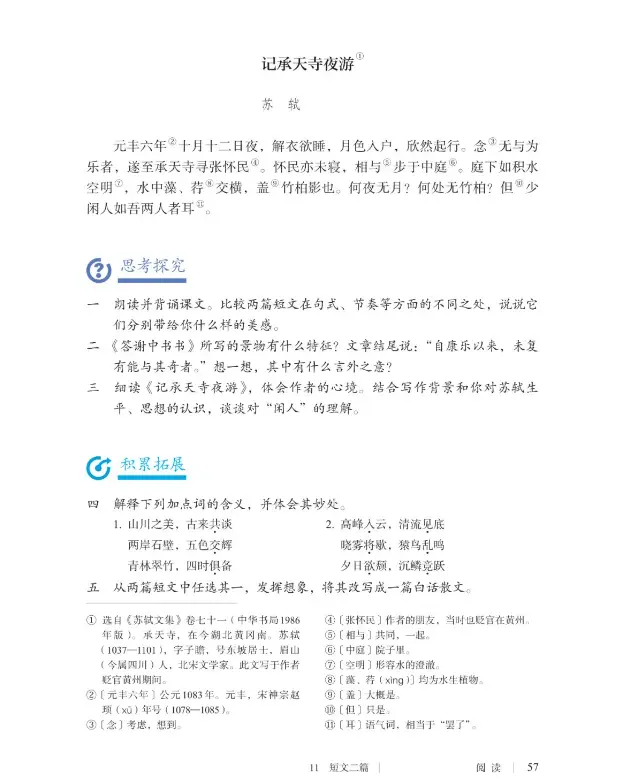

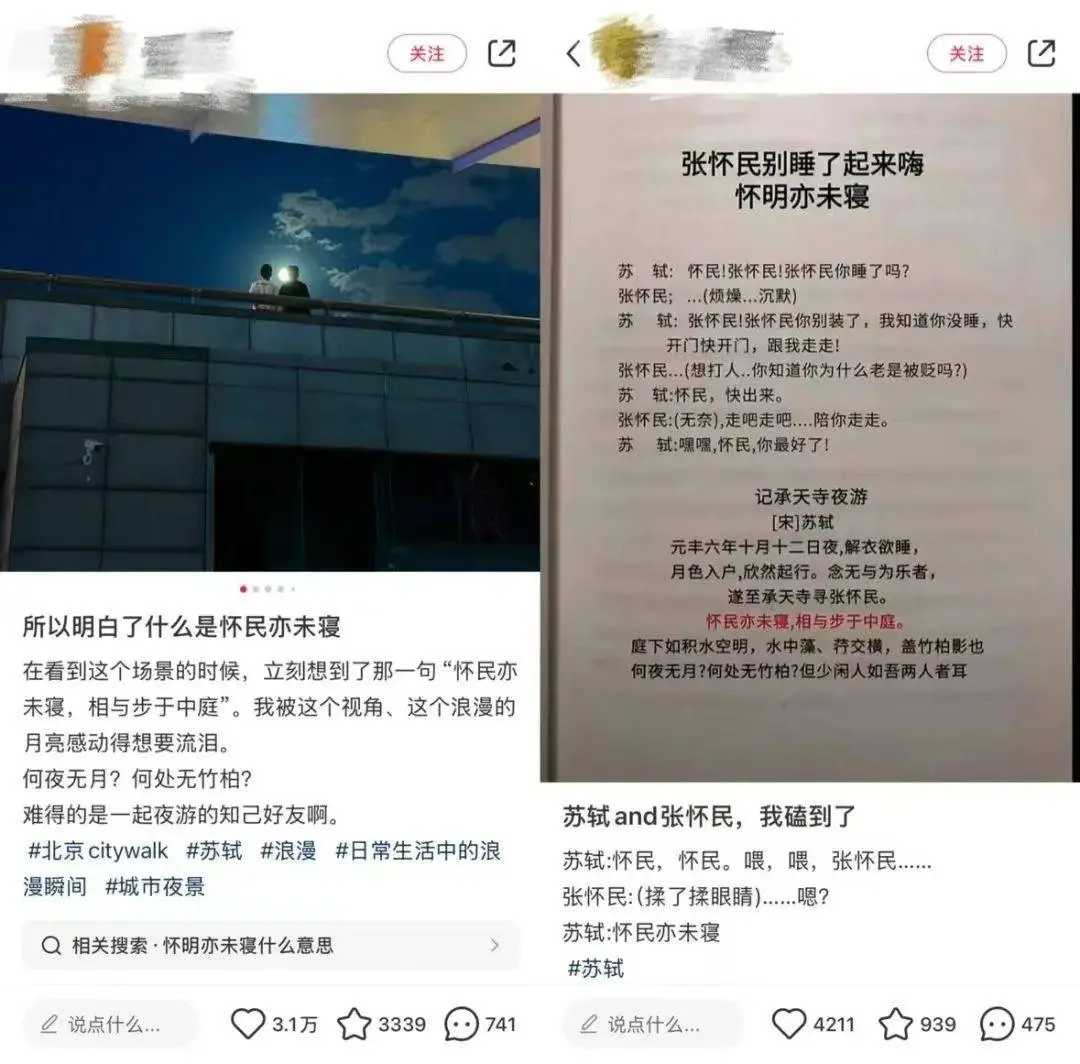

据调查,每逢农历十月十二日,张怀民在网络空间中会受到人们的纪念。苏轼的《记承天寺夜游》一文在教材中已有广泛传播,但若非网民的二次创作,张怀民的名气恐难达到今日之盛。网友们甚至深入挖掘苏轼熬夜的习惯,并以此调侃张怀民当晚或许已入睡,却被“强制唤醒”。这种富有创意的解读正是现代网络文化的鲜明特征。网络强大的传播力使得历史人物与事件重新焕发活力。这亦是传统文化在网络平台上得以复兴的一个鲜明案例。

在当今社会,网络信息的传播速度之快、覆盖面之广令人瞩目。例如,“怀民亦未寝”这一源自古代文学的情节,已演变为网络上的流行语。这一现象的背后,离不开众多网民的广泛参与。他们以全新的视角审视古代故事,通过丰富的创意和创作,使得这一话题持续引发热议。

官方媒体的关注

民间热情高涨,光明日报公众号及浙江省委宣传部的“浙江宣传”栏目亦纷纷加入讨论。“浙江宣传”的文章提及,无论怀民是否入眠,众人对这段友情均表示羡慕。光明日报则强调当代友情易逝的特点,例如“友谊的小船说翻就翻”等流行语。官方媒体的聚焦显示出,这一现象已不仅限于民间娱乐,更成为具有深远社会影响的文化现象。

官方媒体的报道与解读,引领公众深入探究文化现象深层含义。它们将古代的友情与现今社会的友情状况进行对比分析,使公众对友情这一恒久主题有了更深刻的理解。此类对比分析,有助于人们更全面地把握社会关系的发展变化。

背后的现代友情困境

当前社会,人们普遍感叹缺少张苏式深厚的友情。在快节奏的现代生活中,情感深度交流、共同分享喜怒哀乐、敢于打扰的朋友愈发稀少。面对工作压力,预约见友成为常态,金钱敏感度提高亦是常见现象。以日常为例,许多人下班后渴望倾诉,却往往找不到合适的倾诉对象。

在现代社会,人口流动性显著增强,导致朋友间地理距离拉大。即便多年未见,即使保持联系,彼此间也似乎隔着一层薄纱。尽管网络交流频繁,但真正深入心灵的交流却不多。这种对比之下,人们愈发渴望古人那种纯真的友谊。

公众的真实感触

有网民因一句“怀民亦未寝”而选择前往泉州承天寺游览。亦有网民深夜与友人漫步于南京眼,以纪念苏轼与张怀民。更有人在疲惫之际,拨通久未联络的朋友电话。这些现象反映出人们对这种友情的强烈向往。在繁忙的生活节奏中,人们对于这种真挚而纯粹的情感有着极大的需求。

在日常生活中,孤独感愈发让他们对古人那种随性而生的友谊关系充满向往。尽管众人皆知这或许只是文学艺术夸饰下的美好幻想,但他们依旧渴望拥有那种不做作、随时可得的真挚友情。

执笔者的创作意图

《寻找张怀民》一书的作者向澎湃新闻透露,在动笔之前,他打算传达三个主要观点,其中最为关键的一点是强调朋友之情的宝贵与需要珍惜。在当代社会,朋友关系的亲疏、淡漠等变动常常引发人们的忧虑。本文旨在唤起公众对珍贵友情的重新关注和思考。

作者通过对比现代友情现状与古代文献中友情描述,进行创作。其创作灵感源自于大众对友情话题的普遍思考,因此,文章在传播后,激发了众多读者的共鸣。

大众的“共情”回应

《寻找张怀民》一经走红,后台涌现出大量关于“共情”的留言。众多读者渴望拥有一个如同“怀民”般的挚友,无论何时都能得到陪伴。这一现象折射出当代人对于友情的心理渴求。你,是否相信能遇到一位始终如一的陪伴者?欢迎在评论区分享您的观点。同时,也请您点赞并转发本文,以表达您对友情的独特见解。

这种所谓的“共情”实则体现了公众对于理想友情的集体向往,它是社会情绪在网络时代的集中体现。它如同镜面一般,映射出现代人在构建友情过程中的渴望与困惑。