苏轼所推崇的吴越国,在唐朝与宋朝的交替时期,呈现出一派繁华景象。该国不仅文化繁荣,而且因归顺宋朝而使民众免于战乱,其中蕴含着诸多值得深入研究的内涵。

吴越国的富饶

吴越国疆域辽阔,幅员千里,其军力雄厚,财富位居天下之首。自907年至978年,历时70余载,吴越国拥有十万精锐之师,并富集象犀、珠玉等珍贵资源。通过开采山矿和煮海为盐,积累了丰厚的财富。在这一时期,吴越国的经济实力在众多政权中位居前列。这种经济繁荣为文化的繁荣发展奠定了坚实的物质基础,因为经济的兴盛往往能推动各领域的进步。在当时众多政权中,吴越国的财富和资源尤为显著。

丰富的资源和庞大的财富支撑着吴越国的多元发展。在商业和手工业等领域,吴越国取得了卓越的成就。这些领域的进步推动了整个经济的兴旺,使得吴越国在唐宋交替时期成为了一个不容忽视的富裕政权。

文化根脉的延续

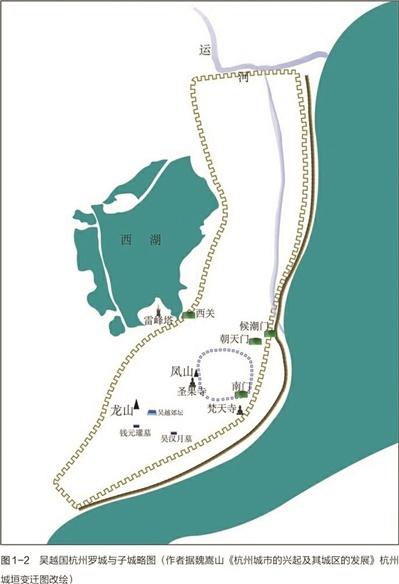

吴越国将领土纳入宋朝版图,使得民众得以免受战乱之苦,生产力得以保全,文化传承得以延续。杭州在北宋时期被誉为“地上天宫”,而南宋时期“上有天堂,下有苏杭”的俗语亦与吴越国的文化传承紧密相连。国家层面的政治决策,对文化的发展方向产生了深远影响,为地区文化的传承做出了卓越贡献。

城市的美誉彰显了这一文化传承,而各类生产技艺的保存亦是这一传承的体现。以丝织品为例,其精湛的制造工艺和巨大的产量,都随着吴越国文化传承的脉络得以保留并持续进步。

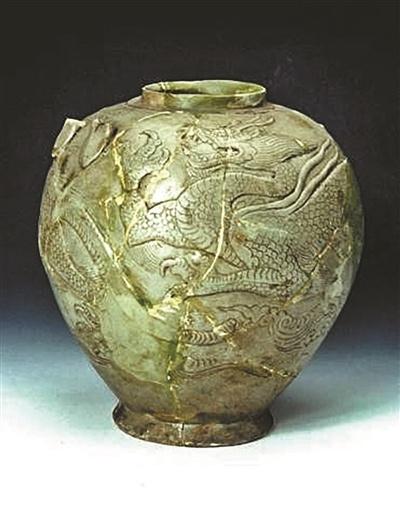

陶瓷文化的地位

越州窑的秘色瓷在中国陶瓷文化史上占据显著位置。宝大元年(924年)九月,钱镠派遣使者进献了秘色瓷。到了清泰二年(935年),钱元瓘又献上了“金棱秘色瓷二百件”。这表明吴越国的秘色瓷不仅在本土备受推崇,在中原王朝的进贡中也享有崇高地位。这一瓷器的生产技艺更是当时吴越国手工业繁荣的生动写照。

观察秘色瓷的演变,可洞察吴越国时期陶瓷业的整体状况。其制作技艺精湛,同时在经济往来、外交贡品等方面扮演了重要角色,对陶瓷文化的进步贡献显著。

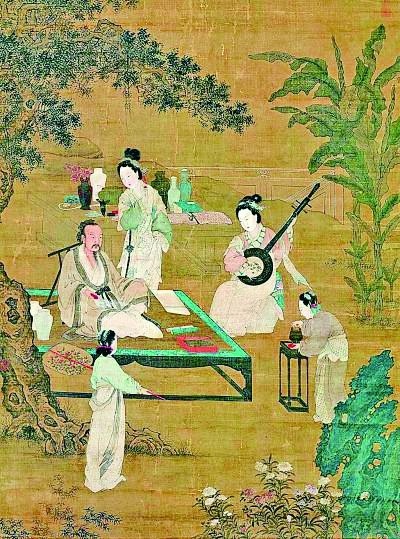

丝织业的发达

杭州城中锦工人数超过两百,其生产技术极具先进性。在907年至978年间,共有21个年份向朝廷贡献丝绸制品。直至978年献地之前两个月,钱弘俶继续献上大量丝绸。在包括大白金五万两在内的众多进贡物品中,丝绸制品占据了相当比重,这一现象充分揭示了当时丝织业的繁荣水平。

这种发达状态是通过长期的积累与进步逐步形成的。众多技艺精湛的锦工与先进的生产技术相结合,使得吴越国的丝织业达到了相当高的水平。此外,在与中原王朝的交流中,丝织品成为了展示吴越国实力与文化的关键内容。

佛教文化的昌盛

吴越国王历经三代,对佛教推崇备至,佛教造像风气盛行。凤凰山周边地区尤为密集,如南塔寺等地。杭州慈云岭石窟中,佛像造像规模宏大,形象丰满。在钱弘俶统治时期,大量精美的佛画被雕印,这些佛画工艺精湛。吴越国境内,佛教文化的影响力遍及广泛。

造像与佛画雕印均具备显著的艺术价值。这一佛教文化的繁荣景象亦从侧面揭示了吴越国当时社会的开放程度。在如此环境中,各式艺术形式得以蓬勃发展。

对宋代建筑文化的影响

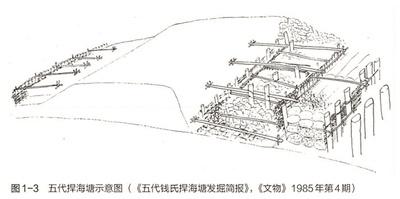

“钱氏捍海塘”位列中国古代三大建筑工程之列,其采用了先进的“石囤木桩法”。该工程在早期便将运河与钱塘江相连。在太平兴国六年(981年),吴越国的建塔工匠喻皓被征召至开封,负责建造开宝寺塔。其技艺备受推崇,成为后世木工学习的典范。这一事实充分展示了吴越国建筑文化对宋代建筑文化的深远影响。

吴越国的建筑文化对其他政权产生了影响,这表明该国在建筑技术等领域具有显著优势。匠师的征召成为文化向外扩散的一种途径,这种扩散亦对宋代建筑文化的某些特色产生了塑造作用。

互动问题

吴越国文化成果丰硕,然而在现今社会,对其全面认知的人却寥寥无几。针对这一问题,我们应如何有效推广吴越国文化,使其更加深入人心?