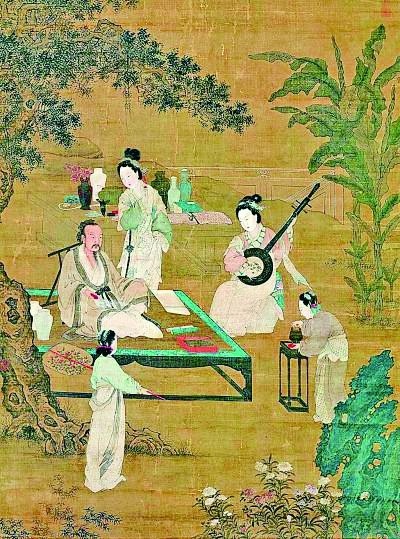

苏轼与他的弟弟苏辙在四川眉山度过了他们的少年时光。他们于屋后空地搭建了一间小屋,用作书房,并命名为“南轩”。这个地点洋溢着一种朴素的诗意,“坐于南轩,可观赏数百竿修竹,数千只野鸟”。这处居所透露出苏轼少年时期的读书氛围,“南轩,先君名之曰‘来风’者也”一语道出了其名称的来源。这里承载着苏轼少年时期读书的诸多记忆。

密州的西斋

苏轼担任密州知州期间,于后衙超然台之南修建了一座花园,园内设有名为“西斋”的书房。书房周边遍植石榴,花开时绚烂夺目。这些石榴树当年可能为苏轼带来了独特的视觉体验,在他阅读和写作的闲暇时光,抬眸即可观赏那片火红盛景。不难想象,在处理密州政务之余,苏轼常在此石榴树环绕的书房中,挥洒笔墨,创作了大量作品。

黄州的雪堂

苏轼在“乌台诗案”后遭贬至黄州。他在那里垦荒耕作,并将所辟田地称为“东坡”。在友人的资助下,他在东坡上建造了五间房屋,其中一间用作书房,四壁被粉刷成白色并绘有雪景,因此得名“雪堂”。苏轼亲自记录了雪堂的建造过程:“我在东坡的边缘得到了一座废弃的园子,筑起了围墙,建造了堂屋,将其命名为‘雪堂’。因为堂屋是在大雪中建造的,所以我在四壁上绘制了雪景,不留任何空隙。”雪堂成为了苏轼在黄州困境中文学创作的见证。

儋州的载酒堂

苏轼因政见分歧,历经贬谪,南迁途中。绍圣四年,已逾六十岁的他,被贬至琼州任别驾,安置于昌化军。次年,在当地友人的协助下,他筹集资金,新建了一座居所,并命名为“载酒堂”,此名取自《汉书·扬雄传》中的典故。载酒堂遂成为他研读、著述及会友的场所。在儋州这一偏远之地,苏轼完成了《东坡易传》、《东坡书传》、《论语说》三部经学著作,撰写文章160余篇,诗歌170余首,载酒堂见证了他在学术上的丰硕成果。

书房背后是仕途境遇

苏轼的读书之地从四川眉山的南轩延伸至密州的西斋,再至黄州的雪堂,最终到达儋州的载酒堂。这一系列书房的更迭,映射出他曲折的官场生涯。早年,家境优渥,他拥有宁静的读书环境。然而,踏入仕途后,政治波折随之而来。屡遭贬谪,从北方至南方,行程渐远,环境愈发偏远。尽管如此,这些散落各地的书房,成为了他心灵的港湾和文学创作的源泉,体现了他在逆境中适应环境、坚持创作的精神历程。

载酒堂的文化意义

载酒堂后更名为东坡书院。苏轼在儋州时,以此为讲学基地,大力推广中原文化。此举在当时的儋州具有深远的文化意义。中原文化的引入,为当地文化注入新活力,推动了文化教育的发展。这不仅对儋州文化具有重大影响,也对南方偏远地区的文化融合与发展产生了不可忽视的促进作用。

苏轼的这些书房记录了他人生各个时期的足迹,其变化是否对其文学创作风格产生了显著的影响?期待各位读者点赞并分享,同时欢迎在评论区展开热烈的讨论。