翻译稀缺之憾

目前,东坡作品被译成英语的案例极为罕见,这一现象颇感遗憾。众多英语读者错失了第一时间接触苏东坡作品的机遇。若能精心翻译并推广其作品,预计将迅速赢得广大英语读者的青睐,从而促进东坡文化在全球范围内的传播。

然而,这一情况反映出当前跨文化传播领域存在不足。缺乏东坡作品的英文译本,相当于关闭了一扇世界了解这位文学大师的窗口,这不仅是对文化传播的缺憾,也限制了东西方文化交流的深度和广度。

独特编译想法

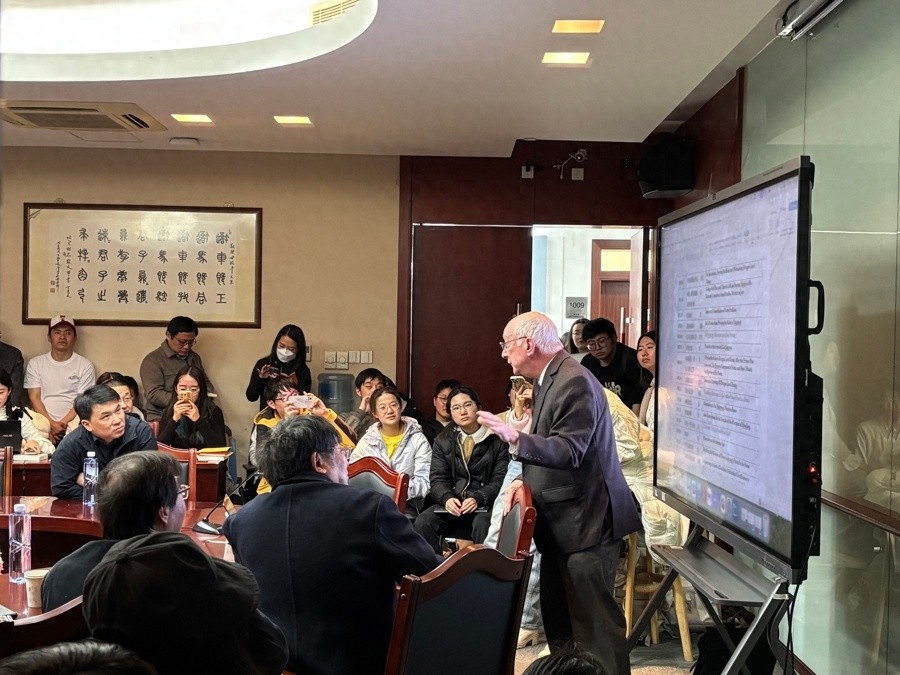

艾朗诺并未选择制作当前流行的东坡诗词选集,转而决定追随苏轼的足迹,通过多种文体来重现其多才多艺的成就以及生动有趣的生活印记。他认为,尽可能地还原是深入理解苏轼及其作品至关重要的途径。

若未充分审视苏东坡文学作品的演变,将难以公正评价其随时间演变而展现出的变化及其不羁的文学才华。因此,他在编纂过程中,更倾向于全面展现东坡的创作轨迹。

选集市场现状

市面上流通着众多苏东坡的诗集,这一现象反映出当代人对他的诗词作品有着浓厚的兴趣。众多读者沉醉于东坡的诗词之美,而这些诗词选集也成为了公众认识苏东坡的重要渠道。

艾朗诺作为研究者和海外推广者,对此尚不满意。他提出,必须关注东坡在诗歌、词作、杂记、奏章、跋文、书信等多样化文体中自如转换的轨迹,这样才能真实反映其生活实践中创作的实际情况。

生活痕迹消失

若选集中仅突出诗词及少数散文,将引发一系列问题。例如,苏东坡呈递给朝廷的众多奏章、致友人的私人书信,以及众多关于日常生活的随笔都将被忽略。如此一来,他在官员、作家等不同身份下的生活印记也将随之湮灭。

他的生活因此变得充满诗意,丧失了多样性。实际上,苏东坡的生活并非仅限于风花雪月,还包括了从政的责任以及真诚的友谊等多重面向。

作品对读乐趣

苏轼写作迅速,创作力充沛,早早就声名鹊起,且声望颇高,存世作品众多。复旦大学中文系陈尚君教授曾感慨,苏轼在中华文化史上堪称一桩令人惊异的奇迹。细读其作品,能发现诸多趣味细节,进而更全面地呈现一个真实的苏东坡形象。

苏轼的短简与详尽描述民情的长信,在篇幅差异中展现了他的幽默与正义感,全面性令人惊叹,从而让我们对这位文学巨匠有了更为立体的认识。

内心世界探寻

许多人误以为苏轼未曾感到悲哀,然而他遭遇不公正对待时亦会感到愤怒,只是这种情绪表达得较少。艾朗诺提出,这或许与他仕途上的不甚成功有关,他曾作词回忆年轻时“致君尧舜,此事何难”的豪情壮志,但如今内心却充满了无法实现雄心壮志的挫败感。

艾朗诺鼓励读者广泛阅读其著作。苏轼在青年时代创作了大量诗歌和赋文,入狱后,他将创作重心转移至非传统、知名度较低的文体,诸如散文、题跋、杂记等。在此过程中,他持续成长与探索,源源不断地从生活体验中激发出独特的文学创新精神。

读者通过阅读艾朗诺编辑的精选集,或许能更贴近苏东坡的真实形象。欢迎点赞、转发本文,并留下您的观点。