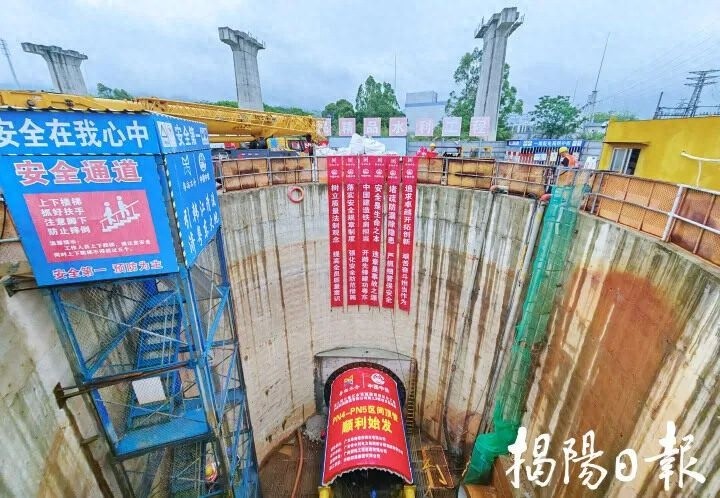

近期,青岛地铁9号线一期工程惜福镇站B出入口的顶管作业顺利完工。这一进展标志着青岛地铁建设的迅猛发展,同时,相关数据也彰显了施工的高标准,引发了社会各界的广泛关注。

工程出洞情况

青岛地铁9号线一期工程惜福镇站B出入口的顶管工程出洞作业意义重大。该作业已于12月22日圆满完成。在青岛地铁三期工程中,惜福镇站B出入口顶管工程成为首个完成顶管施工的站点。这一成就彰显了其在建设进度上的领先地位。此类工程提前完工,对地铁三期工程的整体工期安排产生了积极影响,并为后续车站建设树立了良好榜样。出洞作业的完成并非易事,它见证了众多工作人员的辛勤努力,体现了各部门间的紧密协作和默契配合。

众多类似工程在施工阶段频繁遇到沉降超出标准或轴线偏离的情况。但青岛地铁惜福镇站B出入口的顶管施工却有效地避免了这些潜在风险。

沉降与误差数据

该工程在专业施工评估标准中表现出了优异的施工品质。在顶管施工过程中,最大沉降速度未超过2毫米。最终误差控制在2厘米以内,远低于行业标准的5厘米。沉降速度和误差数据对于工程质量评估至关重要。较低的沉降速度有利于保障周边建筑和设施的稳定。精确的误差控制体现了施工技术的精湛和测量工作的精确。严格把握这些关键指标不仅为乘客的日常出行安全提供了保障,也展现了工程质量的严谨态度。

这些数据揭示了众多测量与调整作业的实施,以及对施工规范的严格遵守。相较其他城市的类似工程项目,青岛地铁9号线一期惜福镇站B出入口的顶管工程在数据管理方面表现优异,处于领先地位。

工程基本情况

该工程特点鲜明。隧道全长达32.8米,净宽6米,净高4米。隧道类型为浅埋式。顶部由素填土和粉质黏土覆盖,底部主要由粗砾砂构成。地质上,主要穿越粗砾砂层,区域地下水丰富,微承压水现象明显。地质条件较为复杂。隧道全长32.8米,需跨越7处Ⅱ级风险和2处Ⅲ级风险。风险因素涵盖顶管起始、掘进、接收、邻近建筑物、侧穿管线、下穿王沙路及穿越富水砂层等。地质复杂性及风险众多,显著提升了施工难度。

在国内众多难度相当的顶管施工案例中,诸多项目因地质挑战或潜在风险而遭遇工期延误或失败。正因如此,本项目的推进面临极大挑战。

安全质量保障措施

为确保施工安全与质量,青岛地铁一建分公司采纳了一系列管理措施。公司设立了五方责任主体风险控制体系,并编制了相应的值班安排。建设单位承担协调各方职责,为顶管作业提供组织保障。各责任方现场执行监督任务,施工单位在顶管作业前进行地质预测,对地下水和孤石分布进行细致探测,并制定了周密的施工方案。这种多方协作机制有力地促进了施工的顺利进行。

对比其他地铁建设项目,该风险管理机制由五方责任主体共同参与,效果显著;这种模式被认为是高效的,其借鉴和推广价值尤为突出。

班组与班组长

惜福镇站顶管班组在工程攻坚期间表现突出。负责人刘小伟,一名85后,累积了12年顶管施工经验。在青岛地铁建设过程中,刘小伟提出了并推广了班组建设中的“小立法”策略。该策略涉及多项措施,如调整纠偏油缸、执行打泥下压、调整主顶油缸等,并建立了相应的奖励机制。

多数施工队伍普遍缺乏此类详尽的内部激励措施,然而,刘小伟所率领的团队在执行此类任务上表现卓越,堪称行业楷模。

精准作业要点

青岛地质条件复杂,地表土壤柔软,地下土壤坚硬,这对顶管施工带来了明显困难。为了确保顶管机在施工中保持稳定,如同地下潜行的蛟龙,必须严格遵循“频繁测量、及时纠正、缓慢调整”的操作规程。这一规程的实施,不仅需要项目部配备的高精度测量仪器和稳固的技术支持,还要求顶管班组人员具备丰富的经验和高度的责任感。同时,通过地面与地下的协同配合,对顶管机的姿态进行实时、精准的监控和调整,确保其能准确穿越预定隧道。这一流程充分体现了技术和人员协作的重要性。

在地质条件类似的其他区域进行地下工程建设时,可以参考本地的经验,以增强工程成果。这些成功的经验是否适用于更多城市的地铁建设项目?我们期待大家在评论区分享看法,并对本文给予支持与传播。