济南7号线,作为二期规划中穿越黄河的唯一南北向主干线路,建设过程中面临诸多挑战,同时也极具亮点。记者于12月1日抵达数智指挥中心,对建设过程进行了实地调研,并揭示了其背后的故事。

线路概况复杂

济南7号线轨道交通线路起始于凤凰南路站,终点位于济北站,覆盖了高新区、历下区等多个区域。该线路自南向北穿越,需面对九种不同地层、三条断裂带,以及十六个一级风险点和五十七个二级风险点。此外,线路还横跨九条河流,并四次穿越铁路和四次穿越地铁。这些特点凸显了线路布局的复杂性,地理条件与现有交通网络交织,显著提升了建设难度。在此背景下,施工技术、规划制定和安全管理等方面均需达到高标准。

各个区域的地质状况均需细致评估。例如,从凤凰南路站至历下广场站区域为硬岩地层,其中盖子山及转山岩石强度达166MPa。这一区域的高强度硬岩地层构成建设的关键与挑战点。

硬岩地层处理

从凤凰南路站至历下广场站的硬岩地层,其岩石硬度极高,这给常规盾构机的施工效率带来了挑战。济南轨道交通集团7号线项目管理部经理杜乐乐指出,为应对这一难题,他们采用了创新的土压/TBM双模盾构机。该设备融合了两种掘进模式,有效解决了传统盾构机在硬岩地层掘进效率低以及TBM在复合地层施工受限的问题。该型号盾构机具备每分钟80毫米的最大掘进速度和1400千瓦的总功率,是国内同直径中功率最大的盾构机。其应用显著提升了施工效率与掘进速度,标志着济南双模盾构机2.0时代的开启。这一技术突破为硬岩地层地铁建设树立了新的标杆。

该技术的成功实施不仅为中国在坚硬岩石地层中的轨道交通建设提供了新的策略,而且在具有相似地质特征的城市轨道交通项目中,若此类盾构机得以广泛运用,将显著提升施工效率。

跨黄河建设新挑战

济南地铁7号线成为我国首条跨越黄河的地铁线路。该线路一期工程位于黄河北岸,此处地质条件复杂,给建设带来了新的挑战。该区域地层主要由粉土和粉质黏土构成,局部夹杂细沙、粉沙和淤泥质土等软弱土层。这种地质特性导致地基承载力不足。施工过程中,容易引发地基变形和沉降,盾构施工和基坑挖掘均面临较高风险。

针对这一状况,施工队伍提出了应对措施。他们通过三轴搅拌桩对地连墙两侧的槽壁进行了加固,同时实施了端头井中板逆作法。这两种方法共同保障了地连墙槽的质量和基坑开挖过程中的风险得到有效控制,为黄河跨域的地铁建设提供了切实可行的解决方案。

数智指挥中心作用

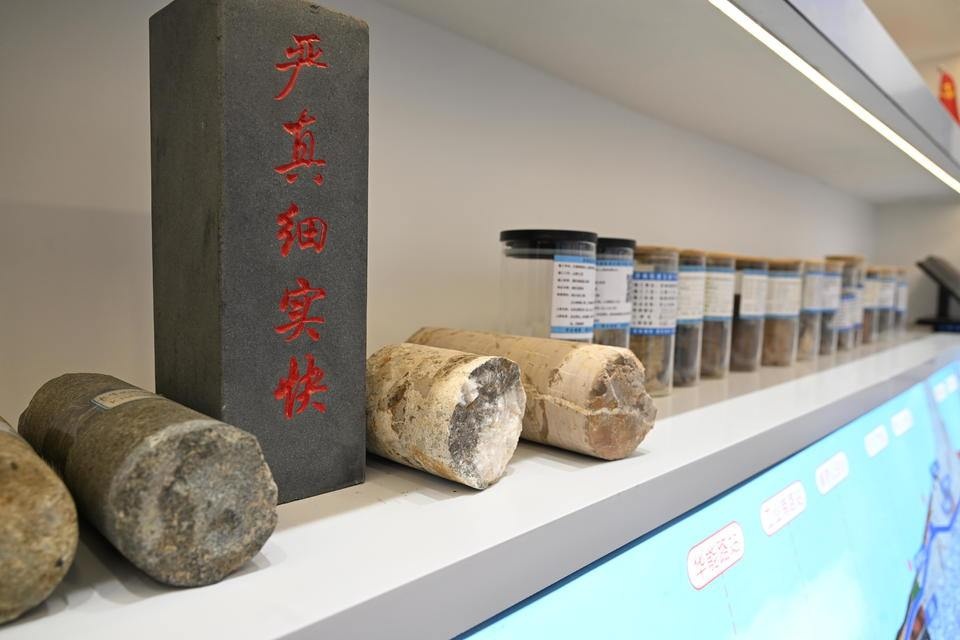

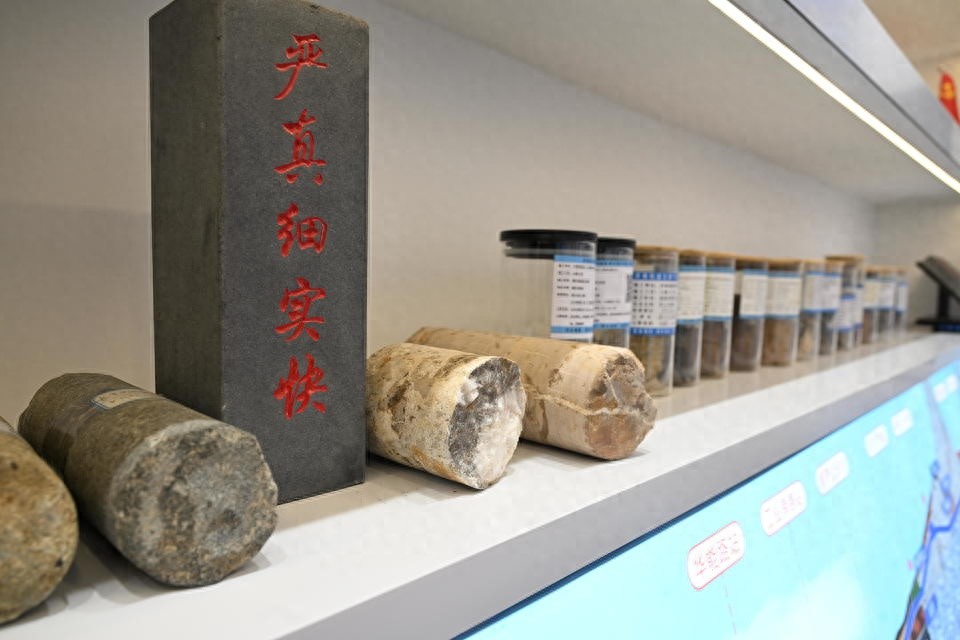

数智指挥中心的地质博物馆区域内,线路展示柜顶部摆放着装有土块和碎石的玻璃容器。容器上详细标注了取样地点、施工进度、土样名称及其特性等关键信息。数智指挥中心扮演着至关重要的角色,通过深入分析各类样本,为施工建设提供科学的数据依据。

此地为项目数据库及管控枢纽。工程师及建设团队可依据此处数据与模型,更高效地制定各环节工作计划。从工程勘探初期至施工建设末期,确保各阶段均能有序、科学推进。

借鉴意义与影响

济南地铁7号线建设在技术层面提供了借鉴,如双模盾构机技术的运用和软弱地层的处理策略,这些经验可为国内其他城市类似项目提供参考。此外,在工程管理和规划方面,数智指挥中心的数据处理及运用模式,对如何有效融合建设与地理信息具有指导作用。

7号线在城市开发层面,穿行于多个区域,其建设将促进沿线经济活动和区域间的互联互通。此举对济南城市结构的扩展以及津冀鲁豫地区的交通融合具有显著促进作用。

面临更多期待

济南轨道交通7号线建设持续深入,引发了公众的广泛期待。民众对线路何时能正式启用表现出极高的关注。该线路作为城市轨道交通南北向穿越黄河的关键通道,其建成通车后,预计将显著优化市民出行模式及城市交通布局。

地铁建设团队在后续工程中可能面临新的挑战,方案的实施是否持续顺畅同样值得关注。各位读者,关于济南7号线建设,您有何见解?欢迎在评论区留言,并请记得点赞及转发本文。