近期,长沙发生了一起引人关注的事件。众多蛋糕店遭受张姓男子连续投诉,主要原因是蛋糕中包含非食用装饰,如鲜花等,此举涉嫌违反食品安全法规。此事迅速成为社会热点,商家纷纷表示困扰。同时,关于职业打假行为界限的讨论也愈发激烈。

蛋糕店装饰惯例

长沙市内蛋糕店林立。通常,这些店铺在蛋糕外观设计上颇费心思。它们常用鲜花、巧克力碎片、糖艺等元素进行点缀,这一做法在业界已沿用多年。此类装饰使蛋糕更具吸引力,从而吸引更多顾客。不过,这种普遍现象近期却引发了张某的大规模投诉。

商家普遍认识到此类常规装饰做法。尽管他们深知需遵守相关法律,但普遍认为,只要这些非食品装饰不存在食品安全隐患且不误导消费者,即可接受。在相当长的一段时间内,针对此类装饰的质疑并不多见。

张某投诉的真相

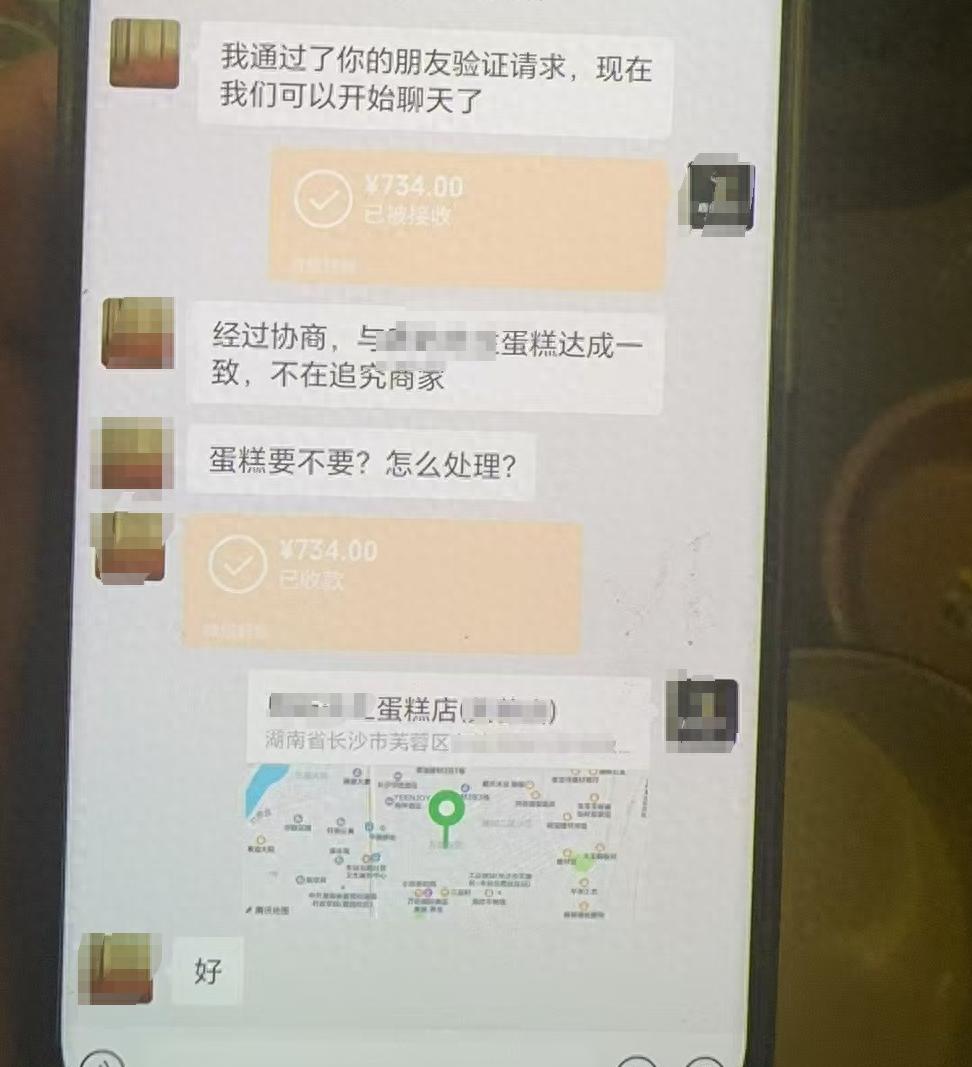

张某并未仅对少数几家蛋糕店提出投诉,据数据表明,他至少对20家蛋糕店提出了指控。观察其行为,其动机似乎并非单纯为了保护个人消费权益。张某频繁运用食品安全法进行举报,其背后可能存在明显的盈利目的。

据调查,他或许企图借助众多投诉迫使商家赔偿以平息事端,或从监管机构对商家处罚后的奖励中受益。此类行为并非旨在保护消费者权益,实则是在利用法律空子非法获取经济利益。

商家权益受到损害

蛋糕店遭遇了突如其来的不幸。在运营中,它们承受着租金、原料及人力成本等多重负担。张某的大规模投诉事件,对它们的声誉造成了损害。具体来说,一家原本生意兴隆的蛋糕店,因投诉事件导致部分不明真相的消费者停止购买其产品。

若依照张某的投诉内容进行整改,移除如鲜花等装饰,众多蛋糕将丧失独特风格,在激烈的市场竞争中可能丧失优势。商家基于自身理解对蛋糕进行合理装饰,并未将其作为可食用部分进行宣传,却因此遭受责任追究,其合法权益遭受了严重损害。

行政司法资源浪费

投诉事项需经相关部门进行核实与解决。张某的投诉数量众多,迫使监管部门不得不动用大量人力和物力。这些资源原本应被用于处理那些严重危害食品安全或侵害消费者权益的案例。

投诉处理过程,从接收至调查,再到得出结论,通常涉及众多环节。大量非必要投诉占据了大量原本用于紧急或重要事务的行政与司法资源,对公共资源的合理分配造成了不利影响。

职业打假的两面性

职业打假者在市场中的角色复杂多变。在特定情况下,他们能够发挥积极作用,例如在商家销售过期或假冒伪劣商品时,通过举报促使监管机构采取行动。这些打假者可视作市场监管体系的有益补充,推动商家遵循相关法律法规。

张某的行为与职业打假人的监督职责相悖。此类以谋取非法利益为目的的举报,不仅损害了商家利益,还严重破坏了社会诚信体系及市场正常运行机制,同时亦使得消费者合法权益的维护受到忽视。

如何解决当下问题

为应对此类问题,各相关方需通力合作。政府机构应增强法律法规的宣传力度,例如在商业密集区、社区等地开展宣传活动,确保商家明确区分违法与合规的界限。企业需审视自身经营活动中潜在的风险,自觉遵循法律规范。以案例中的蛋糕店为例,在不损害店面外观的前提下,可考虑使用合适的可食用装饰品替代鲜花等。

监管部门需增强对恶意举报的辨识能力,并对经核实确认的恶意举报行为实施严厉打击。采取综合措施,方能构建一个优良的市场氛围,确保商家与消费者权益得到有效保障。

最后,我们提出一个疑问:监管部门应如何着手,以确保对恶意举报行为的准确识别?欢迎各位积极留言、点赞及转发本篇文章。