近期,基层减负被各级政府列为政治建设的核心目标。然而,众多基层干部对这种“减负”措施的真实效果表示疑虑,认为其可能仅是表面文章和形式主义。这一现象值得关注。

基层干部的无奈现状

基层干部在基层岗位常遇急迫的工作压力,各项工作需迅速启动。正如基层干部所述,众多任务往往由上级迅速发起,而上级部门仅充当“啦啦队”角色,仅以鼓励口号支持,基层干部却需背负重担艰难前行。这种现象在各地基层普遍可见,揭示了基层干部工作负担沉重且支持不足的现实。此外,上级部门在任务分配和分工上存在不合理之处,使得基层干部疲于应对接连不断的紧急任务。

基层干部承受着迎接检查的沉重负担。众多基层员工反映,这种压力已超出其本职职责。比如,为了在迎检中取得佳绩,他们不得不采取诸如假扮社区居民在小区内暗中观察等手段。这种现象反映出迎检已对基层工作秩序造成了严重干扰。

基层减负政策下的新问题

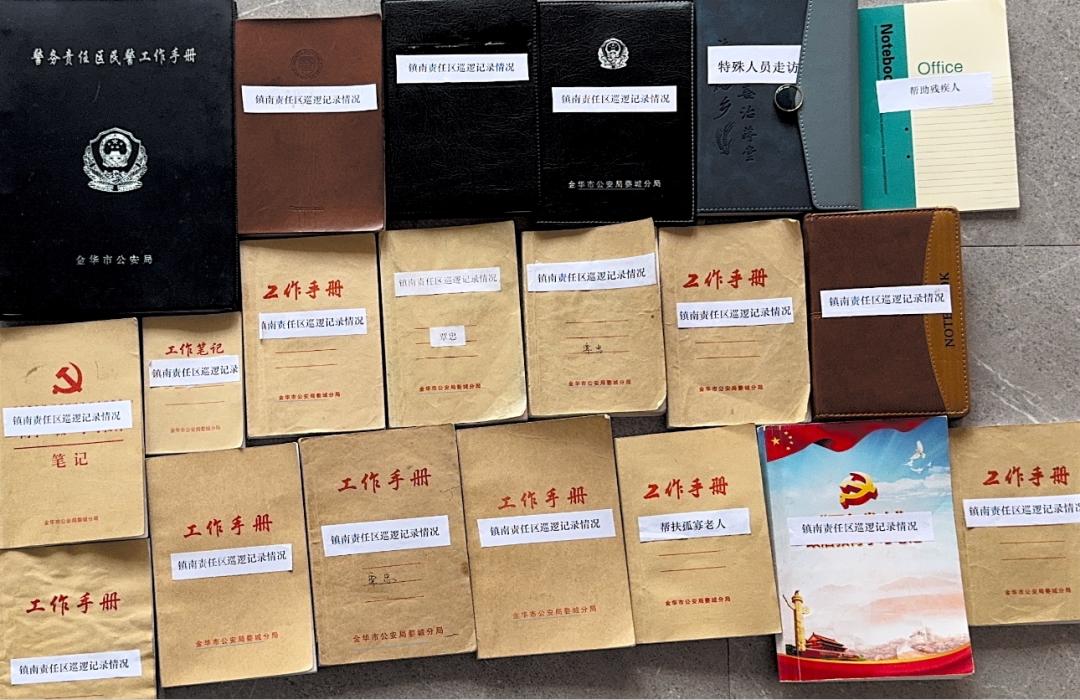

自2019年基层减负政策推行以来,各地普遍存在相似问题。基层单位为达成减负考核目标,普遍强调留痕,以此向上级展示减负成果。然而,这种做法却导致了基层工作量增加,催生了新的形式主义现象。例如,某地基层单位为证明一项减负措施有效,搜集整理了大量相关材料,耗费了大量人力和时间,这无疑加剧了基层工作人员的负担。

此类新问题根源在于形式主义的影响,表面上看是实施减轻基层负担的政策,但实际上却陷入了新的形式化工作模式,并未真正实现减轻基层负担的目标。

迎检背后的压力与风险

基层干部深知迎检的必要性。迎检对他们来说,既是机遇,也可能因表现不佳而面临被否定的风险。因此,他们必须对迎检工作给予高度重视。在部分地区,为应对上级检查的多项要求,基层小部门的工作人员往往需提前一周开始准备,包括加班整理资料、布置检查场所等。

基层干部所遭遇的状况揭示了评价考核机制存在缺陷,若能构建一个更加合理且科学的评价考核机制,或许能有效减轻基层干部在迎接检查时的沉重压力。

治理形式主义的方向

治理形式主义以减轻基层负担,政府需先强化制度构建。例如,需界定各级职责范围,避免基层独自应对所有问题。同时,应建立完善的监督体系,确保上级部门切实执行应有的支持与指导职责。某地实施新监督机制后,上级部门对基层的干预有所减少,同时提升了对其支持力度。

推进信息化发展至关重要。降低纸质资料依赖、促进信息互通能有效提升作业效率。例如,某些地区普及电子政务系统,简化了基层提交文件的流程,既提升了效率又节省了资源。此外,规范政务软件的使用还能避免重复建设等问题。

基层减负的意义

基层减负,旨在整治形式主义,其影响长远。此举体现了对基层工作者的深切关怀与支持。基层工作者长期面临重压,减负后能更专注工作。从服务群众的角度审视,这亦是负责任的表现。基层工作效能与质量的提高,将使群众获得更优质的服务。例如,基层工作人员得以有更多时间关注民生项目,处理群众反馈问题将更加迅速和有效。

对未来的期待

我们有充分的理由对未来抱有乐观预期。展望未来,随着治理策略的持续深化,基层的负担有望逐步减轻。通过有效的改革,基层工作效率与质量将显著提高,实现真正意义上的为民服务,造福当地。基层工作人员将在更为宽松、舒适的环境中开展工作。然而,这一进程可能需要持续调整相关政策措施,以更好地适应实际操作。

读者们,关于基层减负的实施,您觉得还有哪些细节有待优化?期待在评论区看到您的宝贵意见。同时,也欢迎您为这篇文章点赞并转发。