情绪消费服务项目的销售量持续攀升,但记者调查揭示了一系列风险,包括隐私信息泄露、价格与服务信息不透明等问题,这些问题显然触及了消费者权益保护的敏感区域。

惊人的销量

情绪消费服务领域正显示出强劲的销售势头。目前,众多消费者愿意为情绪价值支付费用,如武先生所述的“5元一把”的收费标准便是一例,反映出大量消费活动正在进行。在各大电商平台,此类服务的消费量显著,众多用户的购买推动了项目销量飙升,商家亦趁机扩大业务,意图在新兴市场中分得一杯羹。在网络环境下,这种消费模式凭借便捷的渠道迅速被广泛接受,已形成相当规模的市场。

在社会压力持续上升的背景下,人们迫切寻求缓解压力的途径,情绪消费恰巧迎合了这一需求。因此,无论是奔波于职场的工作者,还是肩负学业重担的学生,均有可能转化为潜在消费者。这一现象亦在一定程度上促进了销量的提升。

服务内容模糊

观察服务内容,诸多问题显现。以“半寸时光”店铺为例,其销售页面仅提供一张基础介绍图片,关键信息明显不足。陪聊服务未具体说明服务时长,收费模式是按小时还是按天,均不明确。此外,服务内容看似涉及心理咨询,但从业人员的专业资质并未明确展示。面对记者关于资质的询问,陪聊人员自称非心理咨询师,仅有类似经验;客服则含糊其辞,回避了是否具备心理学相关资质证书这一基本问题。

此类现象并非孤立,众多提供相似情绪消费服务的商家普遍存在此类问题。消费者在这种服务内容模糊不清的背景下作出选择,往往难以确切了解所花费的金钱能换取何种服务,导致消费过程显得不明朗。

侵害消费者知情权

谢永江主任,北京邮电大学负责人,指出商家若未能提供相关人员详细信息,可能侵犯消费者知情权。在当前情绪消费市场中,商家对陪聊人员资质保持模糊,服务内容亦不明确。例如,当记者询问是否能提供“量身定制”服务时,商家在缺乏充足信息支撑的情况下,轻易作出承诺。这种情况导致消费者可能面临信息不对称,由于对服务者及服务内容了解不足,其权益难以得到有效保障,一旦出现问题,消费者可能难以找到投诉途径。

观察众多案例发现,消费纠纷一旦发生,商家常以信息不透明为由规避责任,导致消费者陷入极度被动的境地。这种现象在市场交易中显得尤为不公,从本质上讲,是对消费者知情权的忽视与侵犯。

无专业服务危害

针对存在心理问题的消费者,若采纳此类非专业情绪消费服务,可能加剧其危害。例如,那些每月均需专业情绪支持的消费者,其心理可能较为脆弱,甚至可能正遭受心理疾病的困扰。此类消费者若接受未经专业训练者提供的不当服务,不仅无法缓解问题,还可能使病情恶化。

在现实生活中,确实存在一些人的心理状态不佳,他们倾向于寻求价格较低且获取方便的情绪缓解途径,这类情绪消费服务往往成为他们的首选。然而,若缺乏有效的专业筛选和保障机制,这些寻求帮助的人可能会遭受更大的伤害。

隐私泄露风险

中国互联网协会法律工作委员会副秘书长胡钢指出,情绪消费模式背后潜藏着个人信息泄露的隐患。记者在体验过程中观察到,商家在缺乏基本安全防护措施的情况下,便承诺向消费者提供所谓的“定制化”服务,对个人信息的保护并未给予足够重视。面对询问是否可以提供包括学校、专业、姓名等更私密信息以定制服务时,商家竟然轻率地表示可以接受订单进行定制。若此类私人信息一旦泄露,将可能引发一系列风险,如骚扰电话、网络诈骗等。

随着网络隐私保护问题日益凸显,对消费者个人信息的随意处理显得极不负责,这种行为严重侵犯了消费者权益。任何隐私信息的泄露都有可能给个人造成无法估量的损害。

行业规范缺失

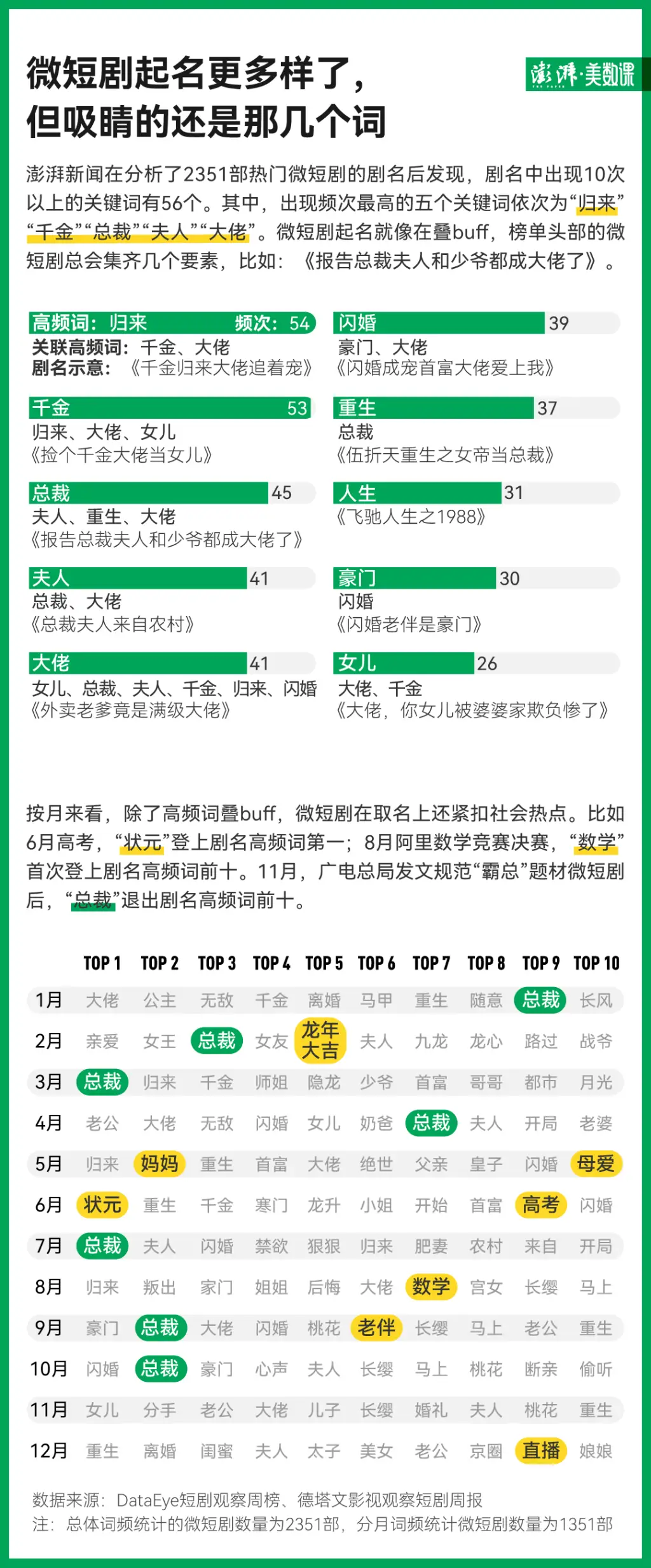

胡钢强调,目前情绪消费这一新兴消费模式尚未建立相关标准。此类服务极具个性化特点,其收费标准理应明确,然而实际情况却显得模糊不清。是依据服务时长收费,还是根据服务带来的情绪改善效果收费,均缺乏明确的规定。此外,服务的界定也存在争议,部分商家提供的服务涉嫌违规,如涉及黄色内容。平台方及监管部门在规范商家行为方面,缺乏足够的规则和标准。

广大情绪消费服务消费者应如何确保自身权益?是坐等问题出现后再行维权,抑或存在其他更优策略?期待大家在评论区留下宝贵意见。同时,恳请大家积极点赞并转发本文,以便更多消费者规避潜在风险。