具身智能机器人的进步受到广泛关注,公众对其抱有极大期望。然而,这一领域背后隐藏着众多挑战。一方面,行业热度攀升,资金大量流入;另一方面,技术层面遭遇核心难题。未来,能够持续发展的企业可能为数不多,这种理想与现实的巨大差距值得关注。

行业火爆背后的盲目

今年上半年,大量资本流向了具身智能机器人领域,这一现象反映出我国资本市场对潜在价值的敏锐洞察。一位参与该项目的科技投资人指出,尽管80%的投资人并不真正理解具身智能的概念,但行业发展趋势促使他们去深入了解。这种盲目跟风可能引发投资过热的风险,在未充分了解技术核心的情况下匆忙介入,可能导致资金浪费等问题。此外,从媒体和投资界的讨论热度中也可观察到这一现象,例如特斯拉、Agility、FigureAI等公司只要在人形机器人领域有所动作,便会引发广泛的关注和讨论。

当前市场态势显现,人们普遍关注新兴产业所蕴含的潜在收益,却未充分注意到其背后复杂的技术挑战和市场需求难题。这一现象与互联网初期兴起时颇为相似,众多人士因看到丰厚利润而纷纷涌入,然而,最终多数企业未能幸存,被市场淘汰。

技术的现实瓶颈

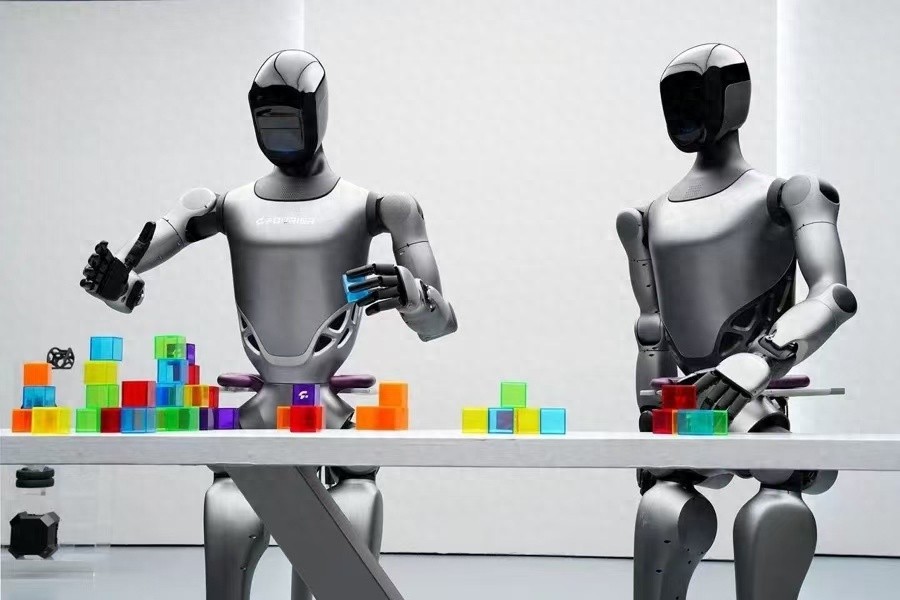

行业表面繁荣,但背后隐藏的实质性问题不容忽视,如硬件同质化现象严重。北京具身智能机器人创新中心总经理熊友军指出,具身智能是人工智能与机器人技术深度融合的成果。然而,目前真正具备“实用性”的具身智能产品极为罕见。在硬件条件相近的情况下,机器人的抓取和动作灵活性高度依赖于“大脑”的智能化水平。然而,在泛化能力方面,目前尚无任何公司的具身智能产品能够通过商业化概念的验证。

刘志毅指出,当前多数所谓的具身智能机器人犹如样板房,外表光鲜却实用性不足。若要达到理想中的状态,例如通过搭载大型模型进行端到端自主学习,掌握工作技能,仍需克服诸多难题,路途漫长。

量产困难重重

目前,机器人在大规模生产领域面临诸多挑战。据刘志毅预测,2024年上半年,公开研发具身智能机器人的企业可能超过70家。然而,其中能够持续运营的企业可能仅有不到10家。机器人进入工厂作业,在性价比、稳定性以及适应复杂环境等方面,仍需克服众多难题。

李博阳,EX机器人总裁及中国机器人协会副会长,指出机器人企业需关注生产环境,以确保实现批量生产。然而,目前众多企业的产品在需求场景中的应用尚不成熟,与理想的大规模生产和广泛应用阶段相去甚远。据保守估计,实现这一目标需经过5至20年的分阶段过渡。

难以捉摸的市场需求

市场对具身智能机器人的需求精准把握至关重要。若项目涉及虚假需求,即便企业竭尽全力,亦难以实现规模化生产。目前,众多机器人企业的产品在应用场景中尚未达到实用水平。以家庭市场为例,虽然具身智能机器人似乎具备众多潜在功能,但在实际家庭使用环境中,其需求量之大尚需进一步研究。

目前,市场上尚无法精确评估民众对具身智能机器人的具体需求深度与广度,这一现状亦使得企业在研发与推广过程中不可避免地遭遇诸多曲折。

真正的商业化症结

商业化领域目前面临诸多挑战。首先,众多产品尚未进入实用阶段,未能通过商业化概念的验证。其次,市场需求尚不明确。目前,众多机器人企业的产品未能有效将技术转化为商业成果。一些看似在实验室或展示厅表现优异的产品,一旦进入市场却遭遇冷遇。

在技术尚未完全成熟的阶段,具身智能机器人急切推进商业化进程,此举不仅可能损害产品声誉,还可能导致投资者逐渐丧失信心,进而对整个行业的发展产生不利影响。

未来发展之路

该行业若欲实现发展,需解决一系列挑战。首先,在技术层面,需增强机器人智能“大脑”的功能,降低硬件的相似性问题,并提升产品的使用价值。其次,在市场领域,必须精确分析市场需求,对不符合实际需求的项目,要有勇气放弃。

从投资视角出发,投资者不应盲目跟风,而应深入探究技术与市场,进而进行稳健的投资决策。总体而言,智能机器人领域面临诸多挑战,但若能克服这些难题,其发展前景依然广阔。关于智能机器人行业如何打破现有困境,您有何见解?欢迎在评论区留言交流,并期待您的点赞与转发。