早稻田大学的机器人渊源

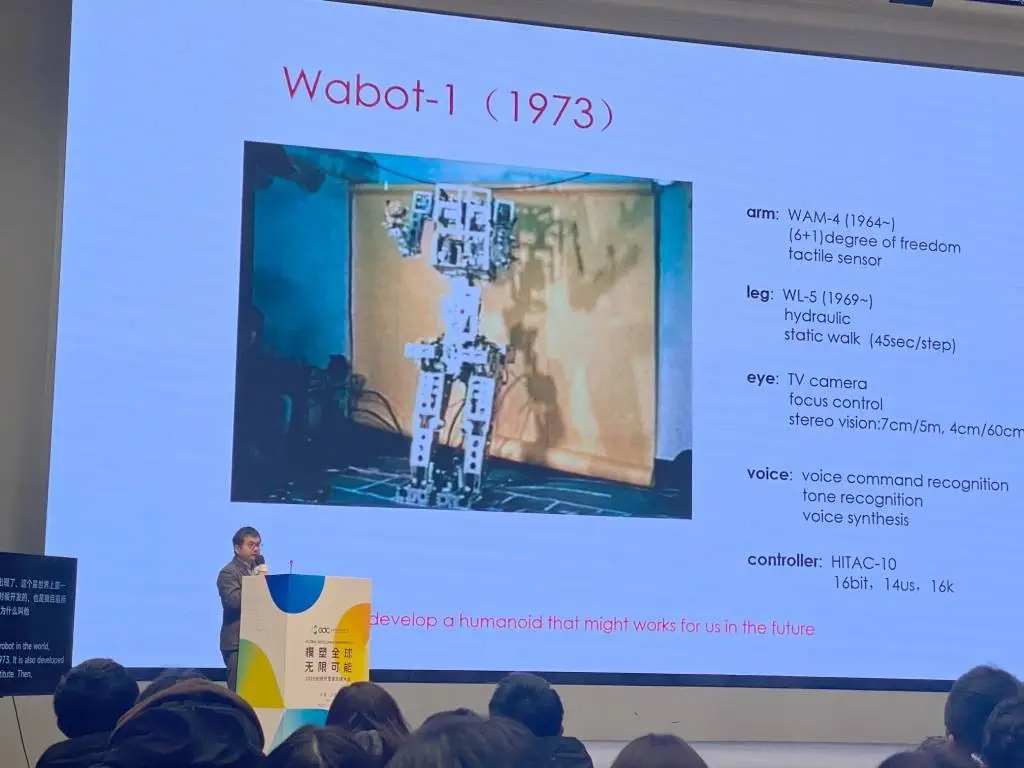

早稻田大学的研究所在机器人技术发展史上具有重要地位。该所成功研发了全球首个仿人机器人Wabot-1。1973年,这款机器人首次公开亮相。尽管与现代机器人相比略显简陋,它仍采用了液压驱动器。尽管如此,Wabot-1的问世标志着人形机器人时代的开启,并具备了双手、双脚和视觉等基本功能。

当时电机技术尚未完善,导致液压系统成为执行器唯一可行的选择。这一人形机器人的问世,在机器人技术发展历程中刻下了显著印记。尽管其功能相对简单,仅包含人形机器人的基础操作结构,但为后续研发工作指明了方向。

初代人形机器人特点

Wabot-1作为首代仿人机器人,其局限十分明显。尽管它被称作机器人,功能却相对受限。其主要成就在于建立了基础的人形操作架构。液压执行器的应用,主要归因于当时电机技术的不足。

尽管存在一定局限,该机器人展现了人形机器人的初步形态,装备了双臂、双腿和基础的视觉功能。这些特性在当时的科技领域被视为一大突破,并为后续的机器人研究奠定了稳固的基础。

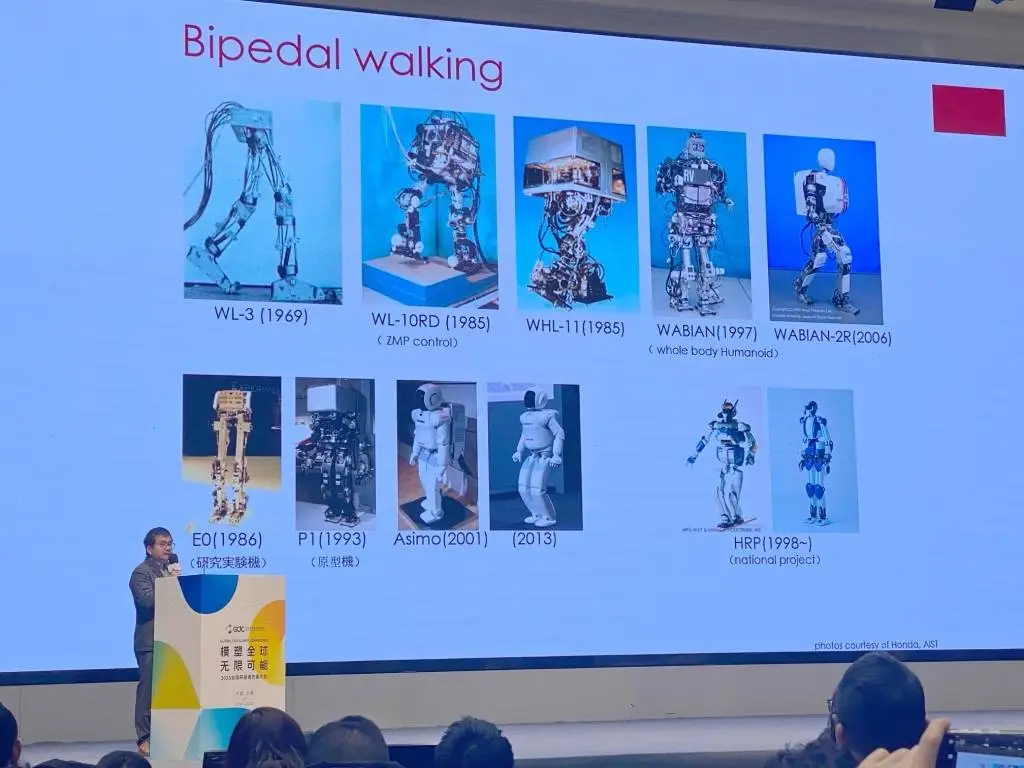

技术的循环发展

技术分析揭示,人形机器人的发展轨迹表现出周期性变化。起初,首代产品采用液压技术,随后转向电机驱动。部分企业随后又重新采用液压技术,目前市场上电机驱动成为主流。这一演变历程表明,技术进步并非一成不变,而是经历了持续的探索与总结,呈现出螺旋式上升的发展趋势。

科技发展受限于特定的历史阶段。在某一阶段,若某项技术被认定为具有优势,便广泛投入使用。然而,随着新问题的涌现及技术的持续进步,人们会重新审视并探索既有的技术路线。这一过程,即以新颖的方式呈现旧有内容,持续寻求创新突破,成为科技发展的一个鲜明特征。

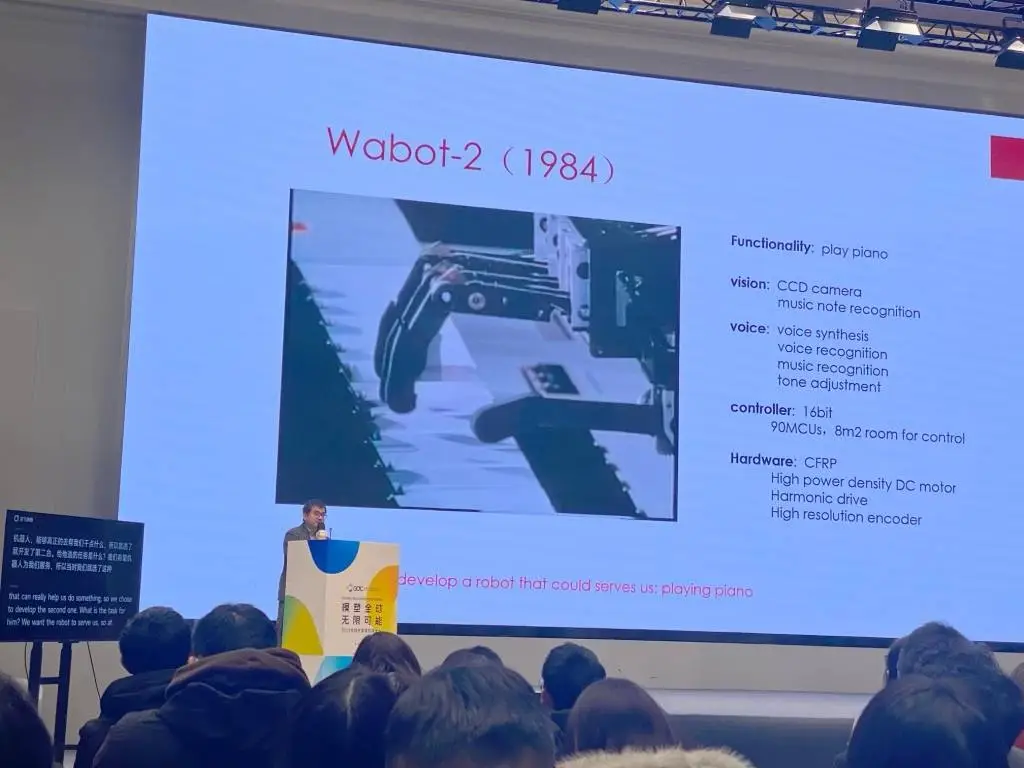

第二代人形机器人的突破

1984年,Wabot-2型人形机器人诞生,标志着技术领域的重大突破。该型号机器人具备弹奏钢琴的能力,这一成就被视为机器人技术的一大难题。若机器人能掌握这一技能,其进入家庭服务市场的潜力将大幅增加。

初代产品相较之下,技术实现了显著进步,研发理念亦发生了显著变化。由原先侧重外观设计,转变为更加注重实用性。这一变化体现了用户对机器人功能需求的提升,同时也推动了技术的持续创新发展。

早期与现在研发差异

人类早期在人形机器人研发阶段,硬件配置与现今相比变化不大。当时已着手研究灵巧手,并采用了碳素纤维材料。但最显著的进步体现在云计算技术的应用上。当时计算机技术较为落后,自动化工具匮乏,这对研发工作造成了重大挑战。

早稻田大学所研发的双足机器人在世博会中展现了连续行走的卓越性能,这一成就标志着其多年持续努力的丰硕成果。随着计算机技术的迅猛进步,云计算和自动化工具的广泛应用,研发环境经历了显著的变革。目前,研发团队享受着更为优越的研发条件,这为机器人技术的持续发展提供了有力支持。

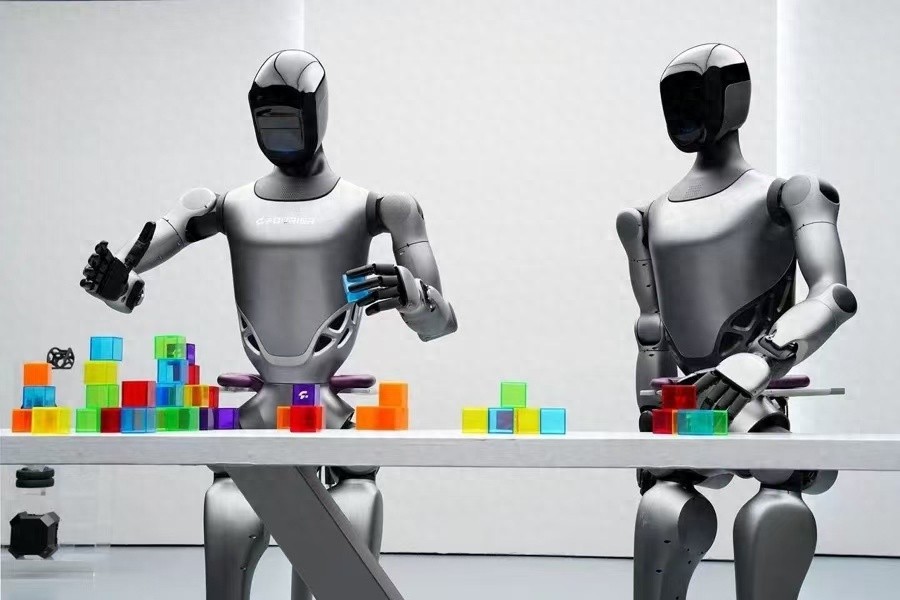

中国自主机器人新展示

讲坛周围区域设立了机器人展示专区,吸引了大量观众的注意力。专区中陈列了我国自主研制的一系列人形机器人。特别引人注目的是由人形机器人(上海)有限公司推出的青龙型号,同时,上海青心意创科技开发的全球首台具备直膝行走功能和高度人形化的智能机器人Orca I也引起了广泛关注。这些机器人各具特色,均受到了极大的关注。

深圳众擎机器人科技有限公司推出的SE01人形机器人引起了广泛关注。该机器人实现了自然步态的全球首次突破,与传统的机械步伐有显著差异,显著提高了作业效率和精确度。这一成就彰显了中国在研发人形机器人领域的强大能力。此次展示的机器人代表了人工智能产业的最新进展,同时也展现了中国从追赶者向领先者的积极转变。