机器人频繁亮相

近期,机器人频繁出现在我们的日常生活中。体型较大的机器人在汽车、船舶、化工等行业中执行搬运和焊接等任务;而体型较小的机器人在餐饮、商业领域负责送餐、清洁和迎宾导购等工作。这种机器人的广泛应用,使公众深刻感受到了科技进步带来的便利和变革。这些设施分布广泛,各自发挥独特作用,为生产和日常生活带来了新的生机。

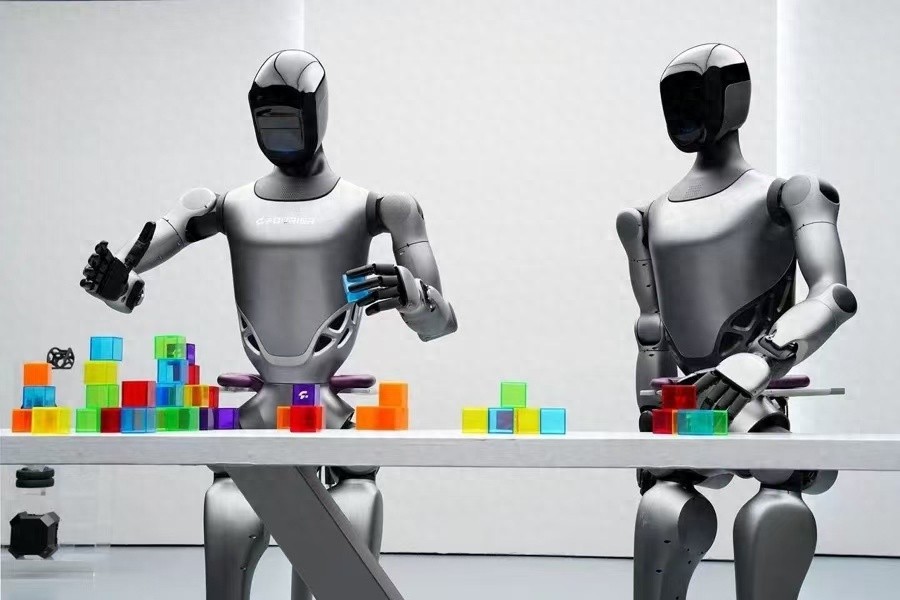

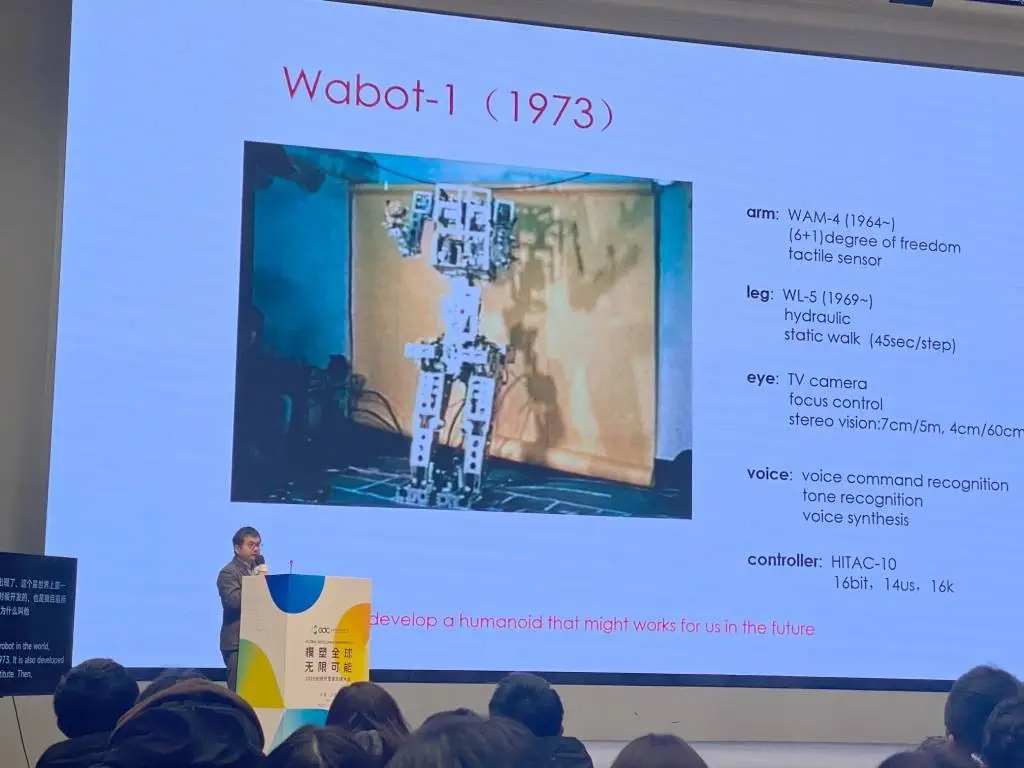

与人形机器人相比,普通机器人在技术难题上存在一定差距。人形机器人不仅需在外观上接近人类,还需拥有稳定的感知能力、行走技能,以及类似大脑的灵活功能。这些特性的实现极具挑战,对技术要求极为苛刻。尽管如此,我国在人形机器人领域不断取得新的成就。

“天工”表现亮眼

近期,“天工”人形机器人传来喜讯,成功攀登百级阶梯。这一壮举展示了其卓越的运动能力和稳定性。此外,该机器人行走与奔跑速度已提升至每小时12公里,这一速度在同类机器人中极为罕见。这一性能的显著进步预示着,在未来实际应用中,该机器人将更高效地应对各种复杂环境。

我国自主研制的“天工”人形机器人发展迅速,这一成就不仅彰显了我国机器人技术的提升,而且对机器人产业的全面发展起到了显著的促进作用。该机器人成为我国人形机器人技术进步的象征,正引领着相关技术迈向新的高度。

产业起步背景

2012年,科技部颁布了《智能制造科技发展“十二五”专项规划》,明确将机器人产业列为优先发展的关键领域。这一决策相当于为国内机器人行业搭建了一个培育基地,并为众多企业及研究机构指明了未来的发展方向。自那时以来,我国机器人产业已步入迅猛发展的阶段。

不同地区陆续实施了多项旨在推动机器人行业发展的支持政策,涵盖了税收优惠和财政援助等内容。这些政策为行业的发展注入了活力。在此政策助力下,机器人行业的成长条件得到了明显优化,吸引了大量资金和人才涌入。

技术推动升级

政策支持之外,人形机器人领域正经历技术革新,尤其是AI大型模型和人机自然交互技术的进步,这些因素共同促进了其不断进步。这些技术突破明显增强了人形机器人的感知、决策和交互能力。AI大型模型强化了其学习和数据分析能力,而人机自然交互技术则改善了它们与人类之间的沟通效果。

当前,人形机器人已突破仅执行指令的局限,它们对人类需求的理解更为深刻,并能提供更加智能化的反馈。技术不断革新,人形机器人正逐渐从科幻走向现实,为广大民众带来了全新的生活感受。

市场前景广阔

我国在人造机器人制造领域位居世界前列。据最新统计,2024年我国人造机器人市场价值已逼近27.6亿元人民币。预计到2030年,市场规模将膨胀至千亿量级。这一显著的市场增长潜力凸显了人造机器人产业在投资及未来发展趋势中的巨大价值与广阔空间。

春晚推出的扭秧歌机器人一经上市便迅速销售一空,这一情况充分说明了消费者对人形机器人表现出极大的兴趣和迫切的期待。技术的不断进步和成本的降低,使得人形机器人进入寻常百姓家成为现实,不再是遥不可及的梦想。

发展挑战仍存

人形机器人市场前景广阔,然而,要让它们走进普通家庭并非易事。家庭和商业环境都相对复杂,人形机器人在广泛应用层面面临诸多不确定性。例如,如何保障其在不同环境中的稳定运行,如何确保其与人类的安全互动,这些问题亟需解决。

机器人产业的成长不仅依赖于技术全方位的提升,还迫切需要足够的资本投入和持续的耐心。近期,工信部着重指出,机器人产业的高质量发展应循序渐进,其中“循序渐进”一词突出了产业发展的关键要素。为了保障我国机器人产业的持续发展,我们必须在技术研发与市场推广方面不断加大投入。

我国人形机器人的普及进程如何发展?欢迎在评论区分享您的观点,并加入讨论。同时,别忘了为文章点赞和推广。