“还债于债主,乃天理使然。”然而,部分人却对法律裁决置若罔闻,试图规避债务责任。近期,无锡市梁溪区审理了一起“拒不执行判决、裁定罪”案件。被告王某的所作所为备受指责,其最终结局也为那些意图逃避债务的人敲响了警钟。

案件缘起

十年前,王某与李某因债务纠纷对簿公堂,法院最终判决王某须偿还李某43万元本金及相应利息。该判决明确了王某的还款义务。然而,判决生效后,王某仅支付了6.8万余元,与判决所规定的金额相去甚远。次年,李某依法申请强制执行,此举正当合法。法院亦积极行使职权,依法向王某下达了执行通知书及财产申报令等。遗憾的是,由于当时未发现可供执行的财产线索,该案只得暂时终止本次执行程序。

现实生活中,法院执行难的问题频繁出现,尤其在财产线索缺失的情况下,问题尤为复杂。这一状况给债权人带来了极大的困扰,使得他们的权益难以得到有效保障。

案件转机

2023年,案件迎来转机,执行程序得以重启。在新的执行阶段,调查发现王某每月拥有数千元收入,这一新发现使王某面临拒执行为的嫌疑。因此,今年3月,法院迅速将此执行案件移交给公安机关进行立案侦查。对于长期未偿还的债务案件,重新审查常常能揭示新的情况,这是保障债权人权益的必要措施。

司法部门的这一积极举措极为关键,在现实中,众多类似案件因缺乏此类积极的复审而未能得到妥善处理,这无疑对法治社会的构建构成了障碍。

逃避手段

王某为逃避债务可谓绞尽脑汁。尽管他逃至外省并隐藏资产,但天网恢恢,疏而不漏,今年8月,警方仍将其抓获。王某供述,他不仅逃离原籍,还销毁了手机号码,企图切断与外界的联系。在外省求职时,尽管深知自己已被法院列入“失信被执行人”名单,账户亦被冻结,他却采取小伎俩,将工资以现金方式领取或转入亲友账户。在此期间,他故意向法院隐瞒财产和收入,且毫无偿还债务的意愿。

逃避债务的行为在部分“老赖”群体中较为普遍,他们自以为通过这种方式可以逃避法律的制裁,然而他们并未意识到,这样的做法最终只会导致后果更加严重。

查明真相

法院审理结果显示,王某自2019年2月起在某公司任职,月薪为6000元。自2019年3月至2024年1月,王某累计获得工资32.7万元。这些数据清晰地显示王某具备偿还部分债务的能力,然而他却故意拒绝履行。这一行为不仅是对法律判决的公然藐视,更是对债权人合法权益的恶意侵犯。

在司法执行的实际操作中,债务人及其财产收入的清晰界定至关重要。然而,由于这些关键信息的全面核实往往存在困难,这才为所谓的“老赖”提供了可利用的空间。

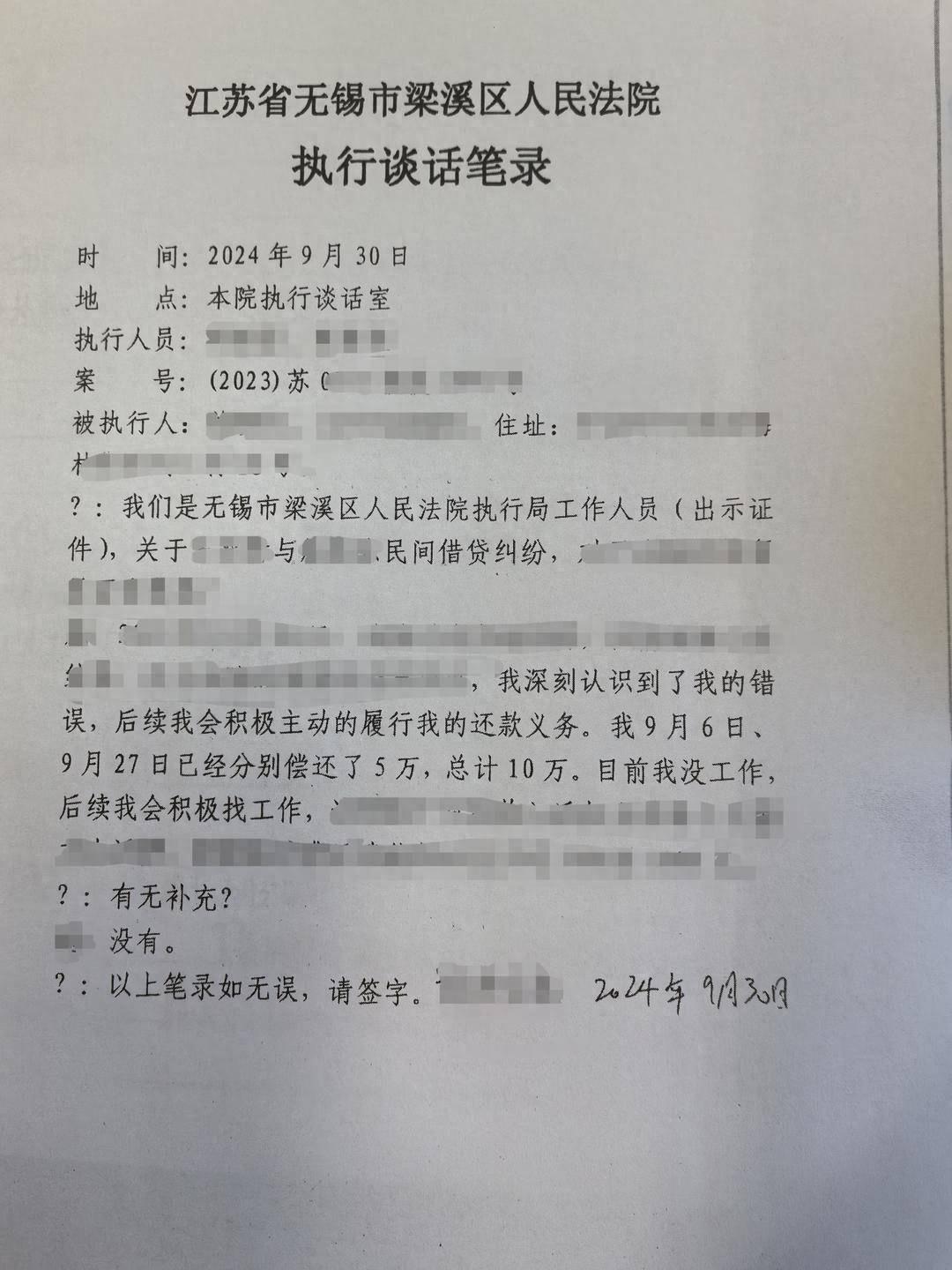

偿还部分欠款

王某在被捕后有所认识,归案后返还了李某10万元,并保证将努力工作以偿还剩余款项。这一变化值得肯定,然而,他先前的不当行为仍不容忽视。他之前的拒绝执行不仅使李某权益遭受长期损害,亦耗费了司法资源。

对于所谓的“老赖”来说,这种被动的还款做法实则相当不智。主动偿还债务不仅体现了其应尽的责任,而且能够有效规避随之而来的严重后果。

判决结果

法院最终作出裁决,认定被告人王某具备履行法院判决和裁定的能力却故意拒绝执行,其行为性质恶劣,已构成拒不执行判决、裁定罪。据此,被告人王某被判处有期徒刑六个月,缓刑一年。此判决充分展现了法律的公正与权威,同时也昭示了法治社会对拒不执行判决的零容忍立场。

这一判决表明,尽管法律为王某提供了改过自新的机会,但他必须对其行为承担相应责任。在社会层面,关于此类案件的判决,公众普遍认为是否严厉?期待大家积极点赞、转发,并在评论区发表您的看法。