近期,上海闵行区警方披露了一起网约车司机利用平台漏洞虚报里程、篡改数据以骗取车费的案件,该事件引起了广泛关注。此类司机通过不正当手段虚增里程数、伪造数据以获取非法利益,这不仅侵犯了诚信乘客和司机的合法权益,也成为了当前社会亟待解决的问题之一。

网约车司机薅羊毛手段

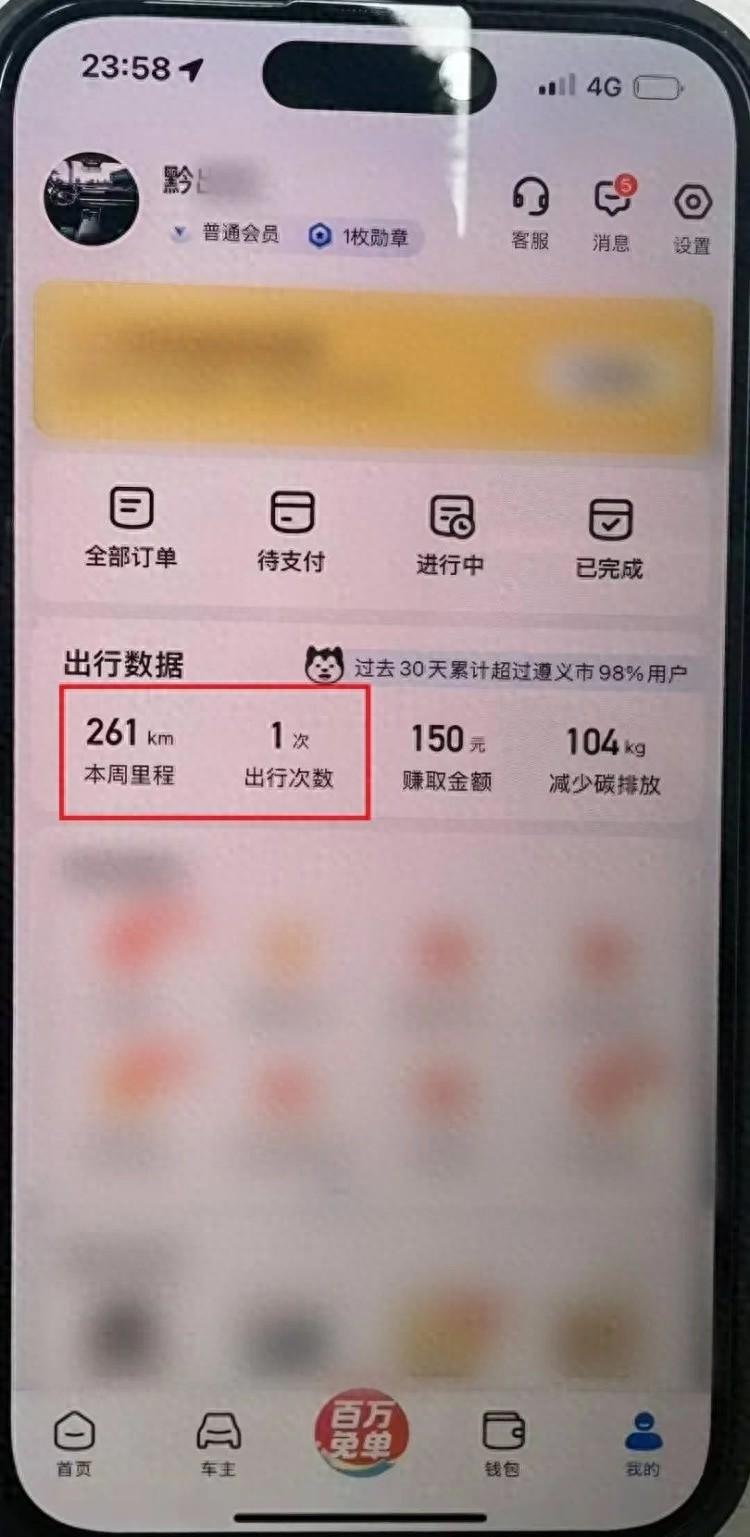

在上海的一起案件中,司机张某将实际行程从3公里夸大至百公里,这一行为显著揭示了问题的严重性。此类现象并非孤立,司机能够借助平台规则,在行程完成后不取消订单,从而将额外里程计入总里程,亦或通过虚构订单来伪造行车数据。他们利用规则的漏洞,目的仅是为了个人私利。这种做法无疑对平台、乘客以及正直司机造成了多方面的损害。

多种形式的羊毛党行为频发,其根本原因在于平台暴露出的管理缺陷。部分规则为司机提供了可利用的空间,这导致了类似违法获利行为的产生。为防止更多人利用漏洞,亟需及时修补规则漏洞。

平台规则的起源

平台实施的一口价机制旨在为乘客提供便利并保护司机利益。在此机制下,乘客预先支付车费,司机完成行程后,平台根据实际行驶里程进行费用结算及补贴发放。这一安排原本旨在实现双方共赢,乘客能享受到价格优惠,司机则无需担忧收款问题。尽管初衷良好,但未曾预料到部分司机会利用此机制中的漏洞。

该规则实施已有一段时间,若因个别司机的不当行为而进行大规模的调整,将涉及众多技术及人员层面的变动。此举不仅会对乘客和司机的使用体验产生显著影响,而且是一个牵涉全局的重大决策。

薅羊毛的危害

此类不正当获利行为导致不诚信司机获得非法收益,进而挫伤了诚实司机的积极性。同时,此类行为使平台蒙受损失,可能转嫁至乘客及其他司机。从整个行业来看,此类行为损害了公众对网约车行业的信任度。

此举亦损害了市场的公平竞争氛围。正当的网约车驾驶员辛勤工作以赚取收入,而那些非法获取利益的“薅羊毛”司机则依赖不正当手段获利。若此状况持续,将不利于网约车行业的健康发展,令诚信经营者感到心寒,并可能导致市场秩序的混乱。

犯罪行为早已有之

网约车司机涉嫌欺诈并非近期新现象,此类行为早在数年前就已出现。今年7月,广东地区便出现了一例,杨某通过欺诈手段骗取车费高达8379.36元。这一案例反映出该现象具有广泛性,亟需各地警方与相关平台共同努力,联合整治。

部分司机存有侥幸心理。他们误以为能够借助网络的匿名性规避法律追责。然而,网络行为却留下了众多痕迹。无论是注册信息还是提现记录,均能精确锁定个人身份。司机们应当清醒地认识到,任何违法犯罪行为终将暴露于光天化日之下。

法律定性很清楚

从法律角度分析,此类通过违规手段获取非法利益的行为,已被明确界定为诈骗罪等犯罪类型。任何超越规则、非法谋取收益的行为,在道德和法律上均不可接受。

针对各类犯罪行为,需承担相应的法律后果。情节严重者,将面临刑事责任追究。此非仅仅是攫取微薄利益的轻微事件,实则关乎诚信与法治的重要议题。

解决应增犯罪成本

针对这一现象,我们应着重于提升犯罪代价的途径来应对。目前,不宜采取提升普通用户使用费用的策略。增强对投机者的打击力度,是实施威慑的关键。必须通过严格执行法律和强化惩罚手段来落实。

平台与警方可进行信息共享合作。若发现涉嫌“薅羊毛”的司机名单,应立即进行记录并公开公示。关于如何在实际操作中提升其犯罪成本,众说纷纭。欢迎各位发表意见,参与讨论,并对本文给予点赞与分享。