彝族服饰制作技艺,作为我国国家级非物质文化遗产,一直展现出其独特的吸引力。来自云南省楚雄彝族自治州武定县的传承人普玉珍,其背后蕴含着令人称奇的故事。

一耗时多年的手绣巨作

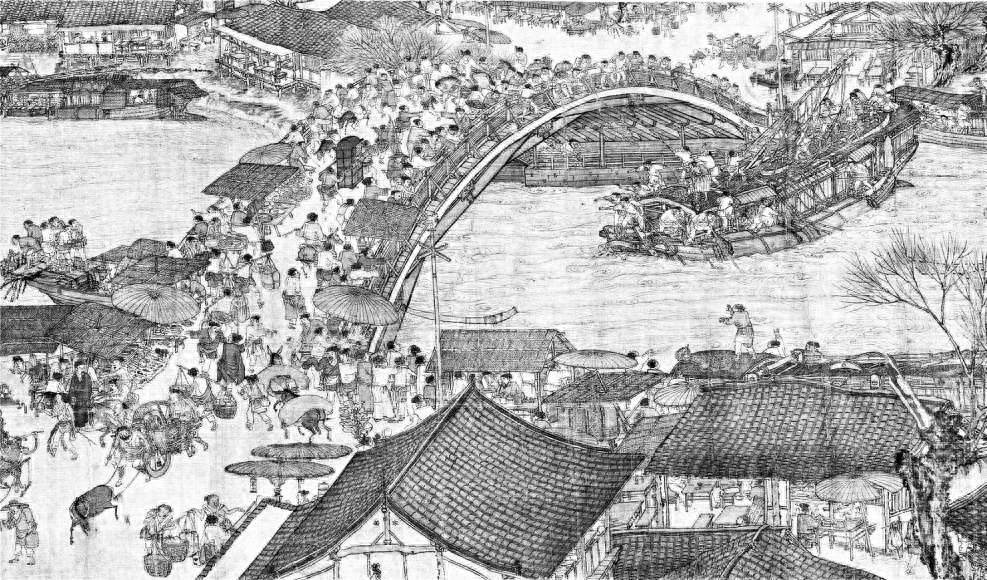

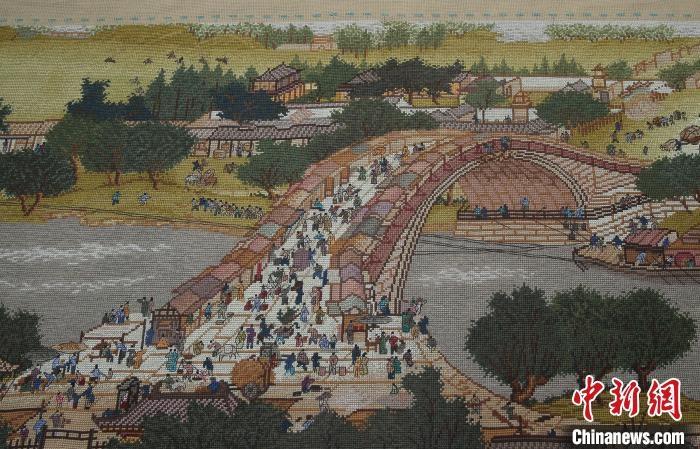

普玉珍,1957年生于云南省中北部的武定县,历经七年时光,成功绣制了长达21米、宽0.8米的《清明上河图》。武定县地处金沙江畔,为重要交通要道。24日,普玉珍向公众展示了她的杰作,其中所用的麻线是她亲自纺制,而纺线的颜色则由多种植物花卉的原料染制而成,种类超过20种。作品主要采用了斜纹针绣、打根绣、十字绣等三种技法,充分体现了她卓越的技艺和持久的耐心。

普玉珍拒绝了高达160万的外国买家收购该作品,她坚持希望作品能留在国内,这一行为彰显了她深厚的爱国情感以及对文化传承的坚定执着。

二深厚的彝绣功底

普玉珍自3岁起便跟随奶奶学习彝族服饰的制作技艺。这项技艺拥有超过千年的历史,是彝族女孩们必须掌握的“必修课”。在制作过程中,讲究精细,仅刺绣技法就超过180种。普玉珍已熟练掌握了其中150余种,包括挑布绣、火把针绣、堆绣等。正是这扎实的功底,使她能够创作出宏大的绣品。

1989年,她创立了彝族服饰小工坊,这一举措既体现了她对传统技艺的传承,也彰显了她对经营发展的重视。同年,她着手绣制《清明上河图》,这一行为标志着她开始了漫长而惊艳的手工创作之旅。

三国家级传承人的历程

2014年,彝族服饰成功被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。普玉珍凭借其精湛技艺和对传承的杰出贡献,于2018年荣获该项目的国家级代表性传承人称号。她熟练掌握多种制作技艺,并且多年来致力于彝族服饰制作技艺的广泛传播。

她在该地区的影响力持续增强,其门下弟子已逾两千,众多弟子与她保持长期合作关系,确保了技艺的持续传承,并带来了显著的商业效益。

四产品的市场反响

普玉珍制作的彝族服饰市场需求旺盛,价格跨度较大,从几十元至数万元不等。这些制品主要在国内销售,并有小部分出口至国外。这一现象充分显示了彝族服饰在市场上的极高人气。

《百福图》作为最畅销的产品,充分展现了她在产品开发与市场洞察方面的独到见解。这一市场成就不仅为普玉珍带来了显著的经济回报,同时也极大地促进了彝族服饰制作技艺在更广领域的传播。

五带动乡亲共同致富

普玉珍并未独占技艺带来的收益。在武定地区,众多徒弟将他们制作的服饰交付给她进行销售。此举不仅解决了销售难题,同时也促进了当地乡亲们的收入增长。

这种传承与合作的模式吸引了众多人投身于彝族服饰的制作,对地方经济的发展以及村民生活水平的提升产生了显著的促进作用。

六技艺的传播交流

普玉珍女士被众多地区邀请,以传授彝族服饰制作技艺,这一行为充分体现了对她技能的极高评价。她的巡回教学使得彝族服饰制作技艺得以更广泛地传播,让更多人得以认识和掌握。

彝绣产品的兴起使她所在的家族生活得到了显著改善。这一现象进而推动了传统技艺的传承与进步,使越来越多的人意识到,传承和发扬传统文化技艺不仅能够创造财富,还能带来美好的生活体验。

各位读者,请问对普玉珍坚持传承彝族服饰制作技艺,并借此助力乡亲们增收的模式,您是否认为其可推广至更多非物质文化遗产项目?期待您在阅读文章后,积极参与讨论,于评论区分享您的观点。