近期,国务院总理李强签署命令,正式发布了《古树名木保护条例》。从2025年3月15日开始,该条例正式实施,为古树名木的保护提供了新的活力。

明确保护目标

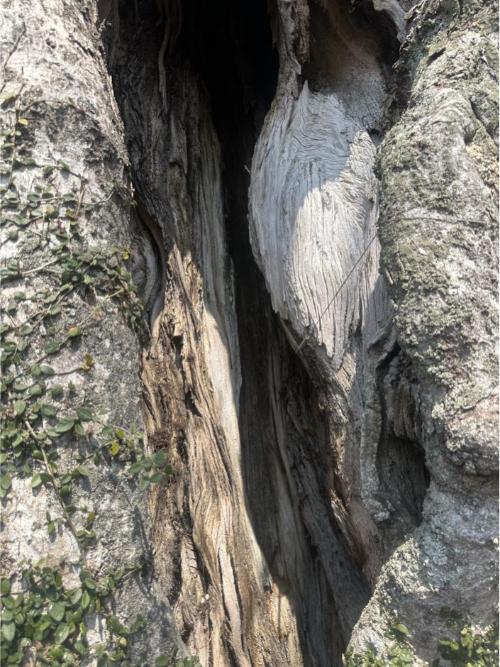

《条例》颁布,目的在于强化对古树名木的保护,促进生态文明建设,以及弘扬中华优秀文化传统。这些古树名木历经沧桑,承载着生态、科学及文化等多重价值。此次提升保护级别,并实行全国统一标准,体现了我国对这一重要资源的重视态度。该措施有助于培育生态文明的社会氛围,同时增强民众的文化自信与民族自豪感。

古树名木的保护彰显了人与自然和谐相处的理念。此举不仅为子孙后代保留了宝贵的自然与文化遗产,而且对推动可持续发展产生了重大影响。《条例》通过建立相应制度,确保了古树名木保护工作的规范实施,确保了这些历史悠久树木能够持续见证历史的演变。

分级认定程序

科学的分级与分类是保护工作的根本。《条例》规定,需根据古树名木的年龄和稀有珍贵程度等因素,将其划分为不同的保护级别,包括一至三级古树和名木。各级地方政府有责任对古树名木进行彻底调查,确保每棵树的信息都能得到精确的记录。

认定过程严格遵守既定规则与流程,调查成果需由专家进行评估,并接受相关部门的审核确认。确认后,相关资料将上交同级政府审批,并依照法律法规进行信息公开。该认定体系的顺畅运行,有效促进了资源分配的公正性,同时保障了各级古树名木得到妥善的保护。

日常养护责任

县级政府相关部门需依据实际情况选择日常养护的责任主体,该主体可能为个人、团体或特定机构。责任主体应定期进行巡查,及时发现并阻止任何损害行为,并同步上报树木生长过程中出现的异常状况。

该条例旨在激发养护工作的积极性,并对表现突出的个人及单位实施表彰与奖励。此举有效激发了社会各界的参与积极性,营造了全社会共同参与保护的良好氛围。通过建立合理的责任体系,确保每棵古树名木都有专人负责养护与管理。

采伐移植限制

古树名木保护中,砍伐与移植步骤至关重要。《条例》严格指出,非遇抢险救援等紧急状况,砍伐行为被明令禁止。该规定着重于维护古树名木的生长稳定与生态平衡。若确需紧急砍伐,须即刻上报上级,确保后续审查与管理得以顺利进行。

移植作业的首要环节是保障原地的安全,移植本身仅作为特定情况下的处理措施。对于国家级或省级的重大工程项目等特殊案例,若需进行移植,必须经过专家的评估以及行政部门的审批,以此确保移植行为的科学性与合规性。

监督保障机制

领导干部在离任审计时,古树名木的保护与管理成为审查的核心内容。此举措意在增强领导干部对保护工作的关注度,确保他们在任期内切实执行相关职责。该监督机制能迅速识别并改正问题,确保政策得到有效实施。

针对保护工作中存在明显不足和严重问题的地区,将启动对话机制,以推动其进行整改。相关部门将责令地方政府制定具体的整改方案,并明确整改期限以解决现有问题。同时,上级部门将不断跟踪整改进展,并实施监督检查。

文化传承举措

古树名木蕴含着深厚的文化历史。国务院及地方相关部门计划开展宣传教育。他们将通过不同途径广泛推广保护知识。这一举措旨在增强公众的保护意识。各地将依据本地特色和节日庆典,深入挖掘其文化内涵。

古树名木与生态旅游的融合成为关键策略。通过打造以古树名木为核心的旅游路线和景点,成功吸引了众多游客。此举不仅推动了地区经济的增长,而且提升了公众对古树名木价值的认识。

《古树名木保护条例》的实施对当地古树名木的保护产生何种具体影响?敬请各位在评论区发表见解。此外,请记得点赞并分享本篇文章。