我国正式发布了首个针对古树名木保护及管理的行政规章,此举填补了我国在该法律领域的空白。该规章着重强化保护职责,同时需应对当前保护工作中所遇到的挑战。以下内容将对此进行深入剖析。

法规出台背景

我国古树名木保护长期缺乏统一法律,各地实施标准各异。现行的行政法规对保护与管理活动进行了规范化,这标志着我国在古树名木保护领域实现了首次重大进展。此举不仅跟上了时代对生态保护日益加重的关注步伐,也为后续的保护工作奠定了坚实的法律基础和行动指导。

压实保护责任

《条例》明确将古树名木的保护与管理纳入领导干部的自然资源资产离任审计范畴。此举措意在促使领导干部在其任期内加大对保护工作的重视,旨在加强政府部门间的协作,确保古树名木保护政策自制定到执行的全过程责任明确。

现存保护问题

法律虽提供了相应扶持,然而在古树名木保护的实际操作中,遇到了不少难题。非法砍伐、移植、损害古树名木的行为频繁发生,暴露出部分人法律观念不强。在一些区域,保护责任的执行不够彻底,城乡以及不同区域的管理标准不一致,这给统一保护工作增添了诸多挑战。

科学保护措施

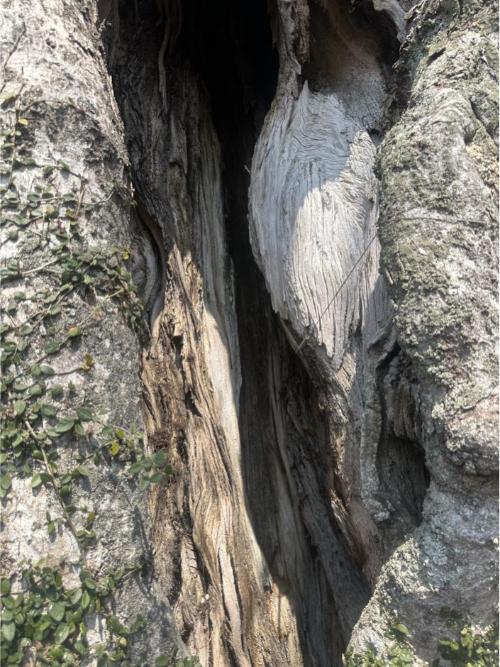

《条例》坚持科学保护与原地保护的理念,全方位保障古树名木的生长环境。针对树木的不同年龄,实施差异化的保护措施。同时,对城乡的保护等级进行适当调整,比如,省级政府有权提升城市古树的保护等级,从而确保各地古树获得充分的关注和妥善的照料。

平衡保护发展

《条例》在加强保护的同时,着重提出对古树名木的保护应与经济社会发展同步进行。对于国家级重点项目,若移植古树确属必要,必须经过严格的审批流程。此外,条例还倡导在合理利用资源的前提下,促进生态旅游和科研工作,旨在达成生态保护与经济增长的双重效益。

实践案例借鉴

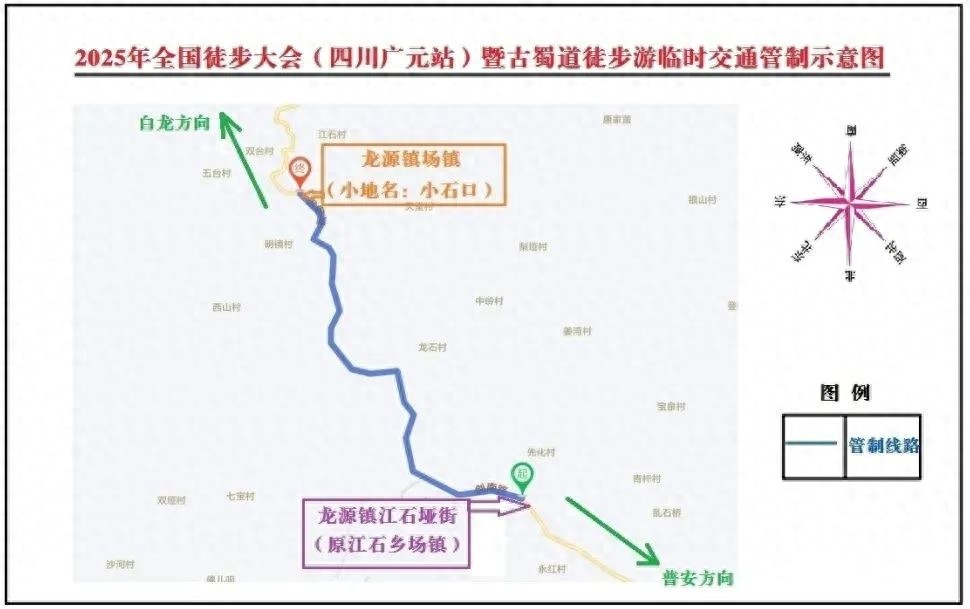

我国在多个地区实现了古树名木保护方面的显著成果。陕西将“黄帝手植柏”等树种纳入了文化公园的规划设计中;四川广元市剑阁县别出心裁地将古柏保护与官员离任时的“交树交印”仪式融合,该做法已推广至村组和护林员层面,实现了保护工作的全面细致管理。

针对我国古树名木保护,有哪些具体方法能提升保护成效?我们期待在评论区看到您的宝贵意见。此外,我们也真诚地邀请您为这篇文章点赞并予以转发。