黄岩石窟历经长期的采石作业,形成了其独有的景观风貌。对于这些历史遗留的采石遗址,我们探讨将其转变为生态旅游目的地和人文活动空间的可能性。自2023年开始,一项旨在活化利用的工程方案已提出,并采用了创新的应对措施。

项目背景

黄岩石窟历经长期的采石作业,已转变为众多高达百米的石板储藏库及数十个人工洞穴。这一历史遗址正遭遇如何与当地文化相融合及推广可持续发展的难题。2023年,由徐甜甜/DnA建筑设计事务所主导的复兴工程正式启动。该工程以“建筑针灸”为宗旨,实施最小程度干预,专注于石窟群的生态修复和激活。

该遗迹拥有悠久的历史和鲜明的特色,公众对其重焕生机抱有期待,希望其既能保留历史风貌,又能满足现代生态和人文需求。此项目已受到广泛关注,并致力于为其他同类遗迹的合理开发开辟一条创新路径。

配套首展

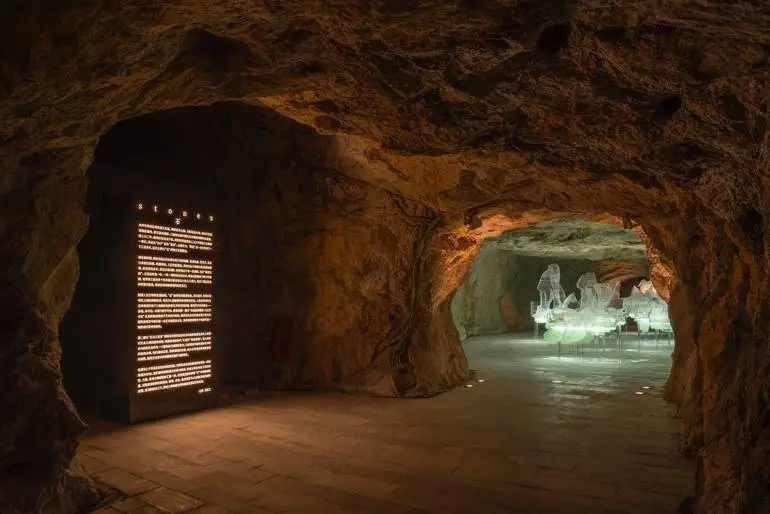

项目组力图增强石窟的文化价值,特别邀请左靖工作室进行策划,并成功举办了首个展览——“石”展。此次展览旨在通过石质艺术品与展示空间的互动,唤起观众对石头神圣与力量的情感连接。在石窟这一独特的场所,艺术家们的创作将激发何种独特的艺术效应,成为公众热议的焦点。

此次展览不仅呈现了艺术创作,亦促进了不同文化之间的交流。该展览旨在超越传统展览的框架,将艺术与空间紧密融合,为观众提供全新的观感体验,并激发人们对石头所蕴含的文化价值的重新审视。

艺术史探索

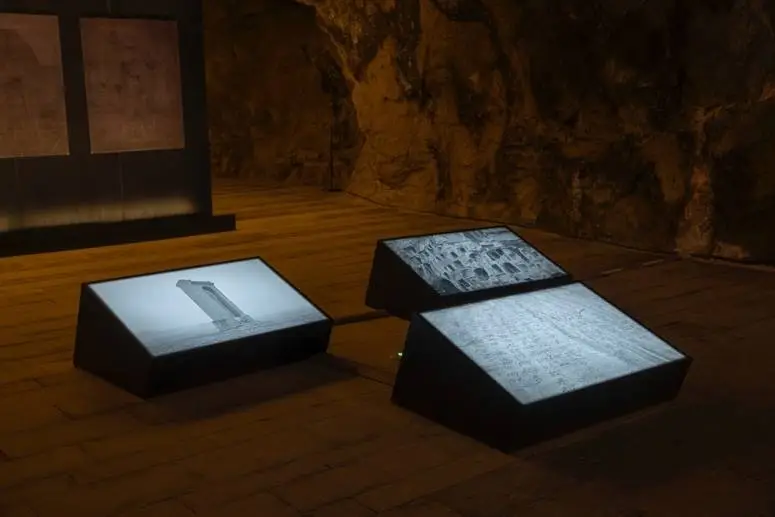

“从岩画至物派:石的艺术之旅”展览专注于探讨艺术史上石材的使用。石材富含丰富的象征寓意,至今仍激发着众多艺术家从不同视角进行创作。展览始于三万多年前的旧石器时代岩画,引导观众回顾石材在艺术史上的演变历程。这些史前的岩画是人类最早的记载,揭示了早期人类对石材的认知和情感。

赵玉的《洞穴之光实验室》与杨伯都的《入于幽谷》均聚焦于“洞穴”这一主题,运用不同媒介在昏暗环境中呈现微弱光芒。艺术家们通过创作,对洞穴与石头文化的关联进行了深入研究,并生动揭示了石头在多元文化中的特殊吸引力。

多元作品展示

参展作品种类繁多,其中朱琺和厉致谦的《石的二倍体》以及苗晶的《真趣园·搜物集》等,均以新颖视角深入剖析了石文化的内涵。苗晶运用数字技术与实体雕塑相结合,以现代艺术手法生动展现了石的神话故事,使观众得以领略石头在当代艺术中的创新演绎。

这些作品不仅体现了精湛的技艺,还深刻体现了艺术家对石材的深刻理解和感悟。每件作品都蕴含着其独有的历史背景。在石窟这一特定场所,它们与历经沧桑的石头相互辉映,共同营造出一种独特的艺术气息。

材质意义探讨

《永恒的媒介》一书深入分析了石头在碑石、雕塑和建筑中象征着“永恒”的深层含义。这种建材因其坚固和耐久,在历史长河中积淀了丰富的文化内涵。塔可的《碑录—黄易计划》以及丘的《毋墟》摄影作品,引导观者探索石面上与信仰相关的印记。

随着时间的流逝,石面之上留下了历史的印记。这些作品向公众揭示了石头不仅是实体,更是文化传承的关键媒介。观者从中领略到了石头所承载的丰富历史积淀与精神价值。

文人元素呈现

《文人的石头》一书聚焦于园林石材艺术对现代艺术的启示作用。书中详细介绍了“物派”艺术家对石材的独到运用,揭示了中国当代艺术家在石头艺术创作领域的深入研究。赵赵、梁绍基等众多艺术家以石头为核心创作元素,对生命意义进行了深刻思考。

赵赵的多部作品,如《冈仁波齐的石头》,展现了艺术家对石头这一文化符号的独特理解。这些作品突出了石头在文人传统中的核心地位,并揭示了其在当代艺术界持续产生的深刻影响。

黄岩石窟的活化与展览计划引起了广泛关注,该计划在文化传承方面可能带来的创新机遇备受关注。欢迎大家在评论区发表您的看法。同时,请不要忘记为这篇文章点赞并分享。