上海将大模型产业视为推动新型生产力发展、培育经济新动力的核心,但该产业正遭遇一系列难题,亟需克服。这些问题直接关系到上海在新兴产业发展方向上的前途,因而引发了广泛的关注。

自主研发成本高

上海的大型模型企业面临研发成本的高门槛。沈开艳在初步调研中指出,高性能计算设备的投入在研发总成本中占据了很大比重。例如,某些大模型企业在研发阶段,设备成本可能超过总研发成本的六成。众多企业通过创新算法和架构等方式努力提升效率、削减成本。然而,高昂的研发成本限制了企业研发活动的范围和深度。

上海的大型模型企业面临资源不足的困境,难以承担自主研发的高昂成本。硬件和软件资源费用昂贵,导致众多企业在研发早期便遭遇资金短缺,进而阻碍了技术的持续升级与迭代。

高质量语料获取难

在寻找优质语料方面,大型模型企业面临诸多挑战。调查发现,众多企业目前主要依赖网络公开的语料或数据。例如,一家位于上海的模型企业,其80%的语料源自公开途径。然而,这种数据来源不仅质量难以保证,还存在格式杂乱的问题。

企业因获取优质语料途径受限,导致在培养大型模型过程中效果显著降低。这一状况使得企业在技术进步和精确度提高方面遭遇困难,阻碍了高品质大模型产品的研发,最终对企业在市场上的竞争力产生了负面影响。

直接融资量级低

上海的大型模型企业在融资过程中遭遇重重困难。为了突破企业发展的瓶颈,直接融资显得尤为关键。然而,目前上海这些企业所获得的直接融资规模明显不足。调查结果显示,多数企业所获得的融资额度远未达到其发展所需。

融资规模有限,企业在扩大研发团队和购买设备等方面不得不谨慎开支。这一状况限制了企业业务的扩展和新技术研发的进度,导致上海的大模型产业发展较为迟缓。

技术商业化进程慢

目前,在上海,成功商业化的大模型应用场景极为罕见。这主要是因为企业中复合型人才的短缺,特别是那些既精通大模型技术又擅长应用开发的人才尤为稀缺。例如,某企业的项目团队曾指出,由于缺乏此类人才,他们难以准确把握用户的潜在需求。

此外,相关法律体系存在滞后现象。在安全、隐私保护等领域,现行制度未能同步于产业进步。因此,某企业在推进商业化应用时显得谨慎,顾虑合规问题,进而导致相关项目实施速度异常迟缓。

政府投资引导

政府能够运用投资基金进行有效引导。比如,可设立针对大型模型的新兴产业基金,以吸引更多社会资金投入该行业。此外,建立从天使投资至股权投资的全链条投资体系至关重要。以上海某些具有发展潜力的初创企业为例,若能获得这种稳定的资金支持,其发展将更为稳健。

构建公共技术服务平台至关重要。此举旨在为企业提供高性能计算设施,以降低其设备采购成本。此外,它还促进了数据资源的整合与共享,例如,通过联合不同企业建立数据开放平台,并激励数据机构释放数据,从而帮助企业克服资源短缺的挑战。

区域协作发展

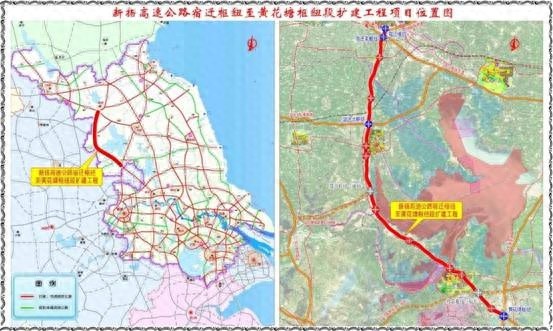

长三角一体化的优势有助于突破发展困境。将跨区域语料和算力协同作为一体化年度议程的一部分。例如,上海在技术领域具有领先地位,而周边地区则拥有数据或算力资源,两者可形成互补,实现互利共赢。通过设立相应的调配和分配机制,能够有效解决当前产业发展的瓶颈问题。

同时,针对不同技术分支进行创新实践。在通用模型和特定领域大模型等领域,积极进行技术突破。特别是,在应用场景方面,由经信委主导,集中力量推动社会治理等领域的创新。通过多种技术的融合,例如在智慧城市中创新性地应用大模型,从而促进整个产业的进步。

读者朋友们,关于上海大模型产业的进一步发展,您觉得还需采取哪些补充性的扶持策略?期待您在评论区发表见解,同时,您的点赞与转发也是我们极大的鼓励。