12月30日,汪儒斌在湖北省恩施市的傩面具制作工艺传承基地,出现了一系列动态。他对于非物质文化遗产的传承坚守,本身就极具观赏价值和深刻意义。

汪儒斌的地理位置与身份

汪儒斌,湖北省恩施市三岔镇鸦沐羽村人。生于1975年,他在傩面具制作领域享有显著地位。作为恩施傩面具制作工艺的州级传承人,他扎根于恩施,该地丰富的地域文化为他提供了独特优势。他肩负着传承这一工艺的重任,而恩施傩面具制作工艺是国家级非物质文化遗产名录中恩施傩戏的核心组成部分。

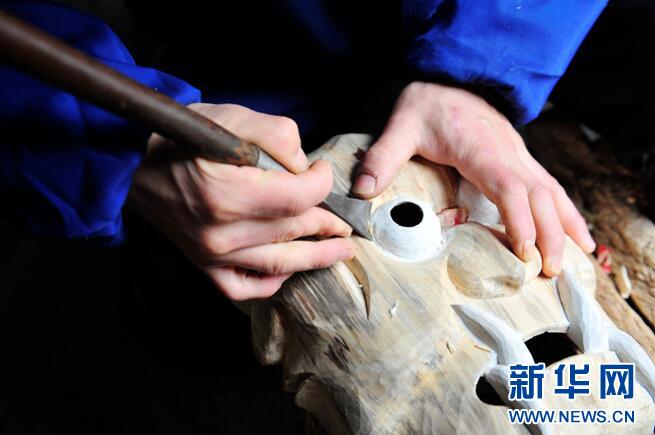

恩施傩面具制作技艺独树一帜,所产面具是傩文化中不可或缺的元素。傩舞、傩祭、傩戏等活动中均需使用。面具通常以杨柳木或香樟木为材料,经过雕刻和上色,呈现出丰富多样的造型。

师承之路

1993年,汪儒斌开始师从傩戏大师谭学朝学习雕刻技艺。起初,他携带着师傅所赐的四把比样工具,专程前往铁匠铺定制了四把新的工具。谭学朝前辈对汪儒斌的成长产生了深远的影响。遗憾的是,谭学朝先生离世后,传承的重任便落在了汪儒斌的肩上。他继承了师傅的傩面具制作技艺,开启了传承之路。

在学艺期间,他不仅向师傅学习恩施地区的傩面具制作技艺,而且之后前往福建深造根雕与木雕技术。他专注于人物面部表情的刻画技巧研究,并对傩面具的配色工艺进行了创新和改良。

坚守工艺

在现实情境中,傩面具制作工艺遭遇诸多挑战。汪儒斌的师兄和师弟中,多数人已转投他业。尽管如此,他仍旧坚定地留在这项高风险的行业中。31年间,他深入挖掘傩戏角色、地方剧种及神话故事,创作出150余种不同角色的傩面具。他所创作的面具数量近万张,这一数字彰显了他长期以来的持续付出与执着。

汪儒斌持续扩充其雕刻工具种类,目前共拥有62件各式各样的雕刻工具。即便电动设备的使用提升了工作效率,他对传承技艺的热情和对责任的担当却持续上升,并未因效率的提升而有所减少。

传承教学

自2017年以来,汪儒斌积极推动学生研学活动。他在恩施市的傩面具制作工艺传承基地和恩施州技能大师工作室致力于傩面具文化的遗产保护和传承。参与的学生众多,涵盖本地及北京、重庆、浙江、广州、上海等地的多所高校,累计人数已超两万。通过授课,汪儒斌将恩施傩文化的种子传播至全国各地。

他积极推动非物质文化遗产进校园项目,在恩施州职业技术学院、七里坪初级中学等教育机构进行了教学和讲座活动。通过分享自己的知识和技能,他帮助更多年轻人领悟到傩面具制作工艺所蕴含的丰富文化意义。

文创产品创新

汪儒斌在武陵山区(鄂西南)土家族苗族文化生态保护实验区建设过程中,致力于创新实践。他成功研发了8款傩面具文创产品。这些产品一经上市,便赢得了游客的青睐。这一现象充分显示出,傩面具这一传统工艺,若进行创新并融入现代文创理念,具备显著的市场发展潜力。

汪儒斌的行为不仅是对傩面具制作技艺的传承,同时也为傩面具文化与现代市场的融合提供了积极尝试。此举对于傩面具制作技艺的持续进步具有极其重要的价值。

12月30日现场

12月30日,具有非凡意义。在恩施的傩面具制作技艺传承地,汪儒斌将完成的傩面具悬挂于展示墙上。同日,来自重庆、广东等地的多所高校学生,在汪儒斌的指导下参与了傩面具的制作。此举不仅揭示了汪儒斌日常的传承活动,同时也反映了傩面具制作技艺对各地学生的吸引力。

他不仅向学生们传授技艺,还与他们共同参与面具创作,亲自参与傩面具的雕刻过程。这样的做法使学生能更直观地体会到傩面具制作工艺的吸引力。

各位读者,请问您们是否了解身边的非遗传承者事迹?欢迎点赞并转发,同时在评论区讲述您们的相关故事。