在同安区某村庄,征地补偿款引发的争议吸引了公众的目光。郭某作为土地承包人,与23户村民就青苗补偿问题争执不休。这一纠纷不仅涉及多方面利益,还促使人们更加关注征用政策和相关法律法规。

纠纷缘起

同安区某村庄近期发生了一起争议。2016年,郭某与土地所有者签订了租赁协议,用以耕种13亩土地作为蔬菜种植基地。2023年,该土地遭到征用。郭某主张,依据每亩两万元的补偿标准,补偿款应归他所有,理由是土地是他负责耕种的。与此同时,村民们认为,由于郭某的作物已经收获,青苗损失基本可以忽略不计,且租金较低,因此全部补偿给郭某显得不公。这一事件反映出双方均从各自的立场出发来处理问题。

该事件导致原本融洽的邻里关系出现裂痕。双方各持己见,均认为自己有充分的理由,且均不愿妥协。持续的僵局对村庄的和谐环境造成影响,村民与承包商之间的矛盾不断加剧。

法院介入

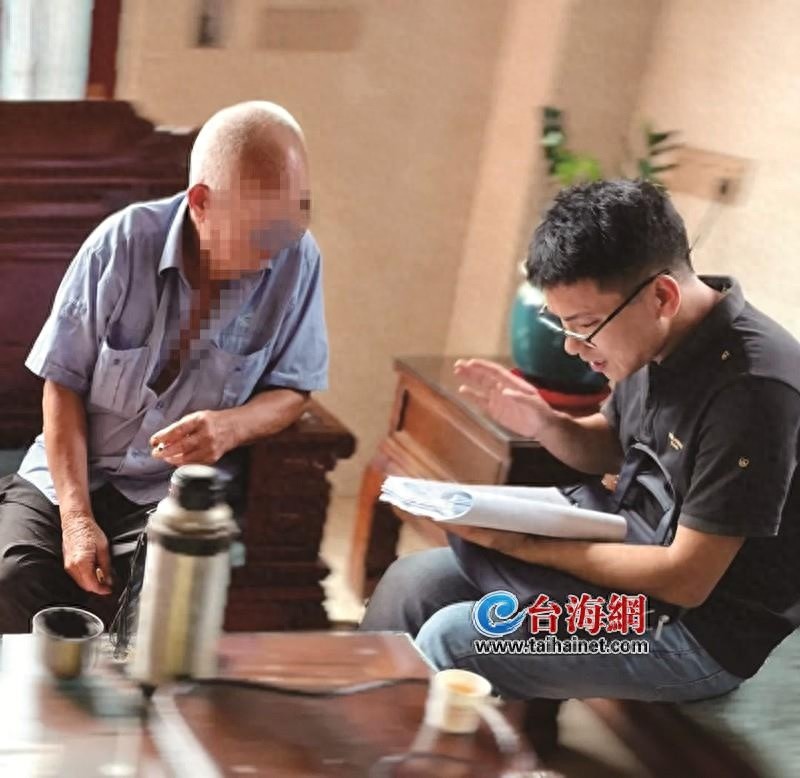

得知相关信息后,同安区法院的工作人员迅速采取行动。法院肩负着解决争端、捍卫公平正义的使命。负责此案的法官着手对问题进行深入调查。在此过程中,法官需对相关征地补偿政策文件进行细致研读,以确保对案件作出精确的判断。

这些工作人员态度认真,深入调查,不将案件视为简单事件。他们迅速采取行动,旨在防止双方矛盾加剧。法院工作人员意识到,村民及承包人可能对政策和法律有误解,若不及时澄清,矛盾将难以解决。

调解策略

法官们确立了一套高效的调解方法。他们深入基层,踏访乡野小径,亲临田间地头。不再仅限于办公室内依据文件裁决,而是转而使用村民所熟悉的语言进行交流。在沟通过程中,他们耐心倾听各方的意见和诉求,正如郭某所述,法官们展现出了极大的耐心。

此外,需阐明地方习俗及法律条文。此举措至关重要,法官需以村民能理解的方式详述法律的具体要求。此方法既可从情感与人文层面触动双方,又可借助法律的刚性规定限制双方的不合理诉求。

调解过程

调解过程中涌现了许多令人感动的瞬间。法官的真挚与投入使得郭某充满感激。郭某对法官的态度印象深刻,感到非常感动。法官与郭某之间的一次方言对话,看似平凡,实则有效地缩短了彼此间的距离。这一互动让郭某感受到了尊重,内心的戒备也因此减少了不少。

村民们的态度因法官的调解方式而发生改变。法官表现出了极大的认真与责任感,调解过程每个环节都保持公开与透明,村民因此开始主动审视并重新考虑自己的要求和立场,这一行为为解决矛盾打下了坚实的群众基础。

达成协议

调解过程中,双方均作出了一定程度的妥协。郭某表现出宽容,提及在土地承包期间获得村民众多帮助,故同意调整自己的要求。同时,村民亦感受到了郭某的真挚。最终,双方就调解达成一致,并签署了协议。目前,大部分补偿资金已支付。这一成果符合各方期待,是最理想的结果。

这场纠纷的妥善解决仿佛是一曲和谐的乐章。它重塑了村民与承包者间的信任纽带,使得村庄重新焕发了往日的宁静与和谐氛围。

法院成绩

同安区法院在处理此类案件方面表现卓越。据统计,截至今年11月,该法院诉前调解成功分流率高达34.77%,较去年同期增长10.42%。这一数据表明,法院整体工作积极进取,并已探索出高效的工作模式。

法院积极实施新时代的“枫桥经验”,在处理每起案件时,持续探索符合当地实际情况的新策略和新模式。他们对每起案件都投入了极大的关注,正如当前村民与承包人之间的纠纷处理,确保法律在充满人情味的氛围中发挥其作用。您是否认为这种通过协商达成共识的纠纷解决机制值得其他地区效仿?欢迎在评论区留言、点赞或分享您的观点。