2024年12月7日,在上海宝山区隆重举行的ROSCON(机器人操作系统大会)China2024吸引了广泛关注。然而,人形机器人领域的诸多问题,特别是激烈竞争和标准缺失,如同乌云般笼罩着这一新兴领域。

人形机器人行业的内卷现象

在ROSCONChina2024展会期间,多位行业专家在接受澎湃科技采访时,对机器人行业的激烈竞争表达了看法。宝山区会场周边,从业者低声交流,同样聚焦这一话题。胡春旭,古月居创始人及D-Robotics开发者生态负责人,指出高昂的人形机器人成本是导致行业竞争加剧的主要原因。目前,人形机器人平均售价约50万元,其中硬件成本占比约70%,包括关节、电机、减速机等。这种高成本迫使供应链厂商只能通过降低价格和提升性价比来争夺市场份额。此现象并非仅个别企业所感,杭州宇树科技有限公司的亢志华总监也透露,他们公司内部技术更新迅速,明显感受到了行业的激烈竞争。

企业内部存在内卷现象,同时,整个行业的激烈竞争也是其来源之一。众多企业争相争夺有限的资源,以期在机器人市场分得一杯羹。在现行的市场状况下,“内卷”已成为机器人企业必须面对的现实。

高成本的具体分析

澎湃科技记者采访了胡春旭,他详细计算了相关数据。这一分析清晰地指出了人形机器人成本高昂的现状。其平均售价接近50万元,其中硬件成本占据主要部分,约70%。这些硬件包括关节、电机、减速机和结构件等。为何这些硬件成本如此之高?是材料价格昂贵,还是生产流程过于复杂?这成为了值得深入研究的课题。

高昂的成本对商业化进程产生了显著制约。目前,市场上这种高成本使得产品难以大规模普及于大众市场。相反,它们主要在特定领域,如科研平台,得到应用。这无疑对机器人商业化推广构成了重大障碍。

解决成本的关键在于量产

胡春旭强调,单纯的内卷竞争无法有效降低高昂的成本。从商业视角来看,大规模生产是降低人形机器人成本的关键途径。观察汽车等工业产品的成长历程,可以发现量产通常能显著减少成本。

人形机器人大规模生产之际,降低供应链成本成为关键考量。现阶段,若要实现量产,成本需降至约10万元以下,即当前水平的五分之一。然而,人形机器人尚未达到这一目标,其实现之路漫长而艰巨。

人形机器人的应用场景探索

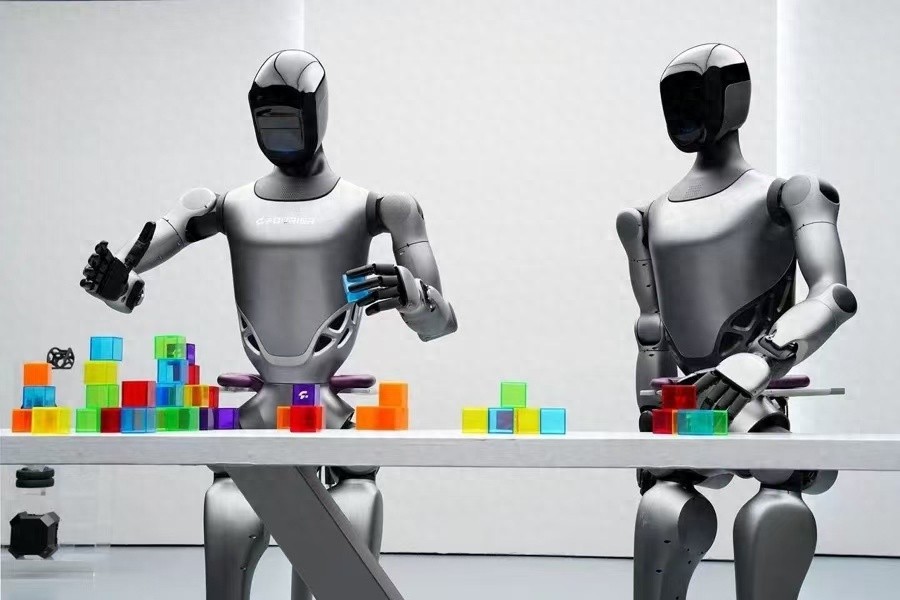

目前,人形机器人企业正致力于探索适用的应用场景。众多企业已开始在工厂等具备一定标准化特征的场所对人形机器人进行测试。对于需要实现柔性生产的工厂而言,传统工业机器人已无法满足需求,而人形机器人恰好能够弥补这一空缺。

此类应用领域相对较少且受限。以宇树科技为例,其UnitreeG1虽已步入量产阶段,但现阶段多数客户仍集中于科研领域,市场尚处于探索和成长阶段。若人形机器人欲实现大规模发展,亟需拓展更广泛的应用空间。

行业标准缺失的现状

在ROSCONChina2024会议期间,与会行业专家普遍指出,人形机器人领域尚未形成一套明确的标准体系。2024年被誉为人形机器人发展的起始年,尽管行业呈现出多样化的局面,但各企业采用的研发路径及产品功能解决方案存在显著差异。

该状况显著制约了该行业的进步。缺乏统一的标准导致各企业各自为政,发展步伐与模式不一,这可能导致资源浪费和行业走向偏差。具体而言,如零部件间互不兼容等问题便可能出现。

ROS社区的核心价值

ROS,即机器人操作系统,是一种具有灵活性和扩展性的机器人软件平台。它为机器人产品的研发提供了标准化的解决方案,并帮助开发者加速机器人产品的实现。ROS社区作为一个全球性的平台,其核心价值在于确立机器人的行业标准,并定义了机器人开发的“标准化语言”。这一举措有望解决人形机器人标准缺失的问题,预计在未来五到十年内,各公司的技术发展路径将逐渐走向标准化。

在此情形下,我们必须思考:面对人形机器人行业所遭遇的内卷化、高昂成本以及标准不明确等挑战,政策层应如何提供相应的指导和扶持,以推动行业的良性发展?我们期待广大读者踊跃参与讨论,点赞并转发本文,共同聚焦于人形机器人的未来走向。