近期,川观新闻记者唐子晴披露了一起令人痛心的事件:在医院等公共场所,偷拍摄像头被发现了。这一现象迅速引起了公众的广泛关注。过去,此类摄像头主要出现在酒店和宾馆,而现在,公共场所也无法幸免。这一行为严重侵犯了公民的隐私,并对相关行业的声誉造成了影响。

医院偷拍事件曝光

近期,医院内发生的一起偷拍事件引起了广泛关注。在反偷拍博主协助警方拆除摄像头的过程中,发现该摄像头安装技术高超,隐蔽于天花板之上,普通人几乎难以察觉。此外,摄像头电源接口处还装有防水壳和胶布。这一发现表明,偷拍者是有预谋的,思维细腻,疑似有长期作案的动机。事件曝光后,众多前来医院就诊的患者纷纷表示担忧,他们害怕自己的隐私在不经意间遭到侵犯。

公共场所理应保障安全,然而偷拍行为却悄然滋生。这引发了一个紧迫议题:管理者如何确保公众在公共场所的隐私不受侵犯?

公民隐私遭到侵犯

偷拍摄像头的存在,对公民个人隐私构成了严重侵犯。在公共场所,如医院等地,公众往往毫无防备地成为偷拍的受害者,其形象和隐私信息可能随时面临泄露的风险。这种隐私泄露带来的影响难以估量,例如,对个人名誉和心理造成的伤害往往是深远的。

公众在日常活动中可能面临被偷拍的隐忧。过去,多数人依赖个人警觉来预防此类情况,然而,面对技术精湛的偷拍行为,单纯的个人防范难以确保万无一失。这使得公众普遍感到忧虑与无奈。

现有法律力度欠妥

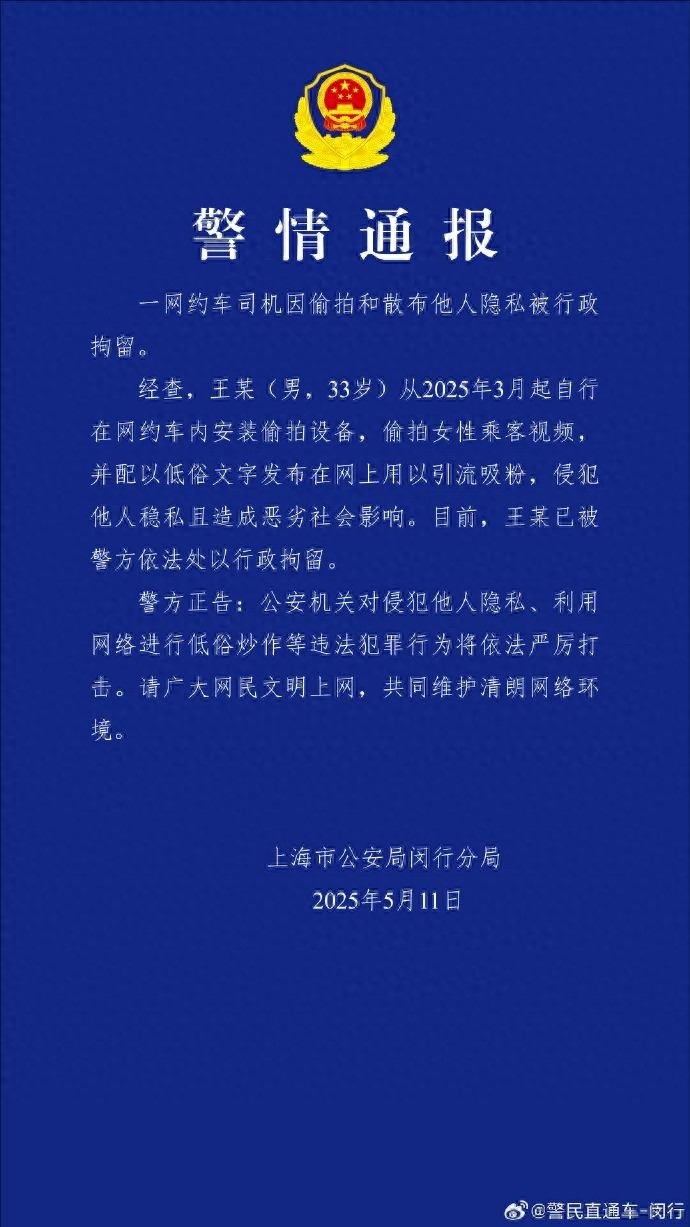

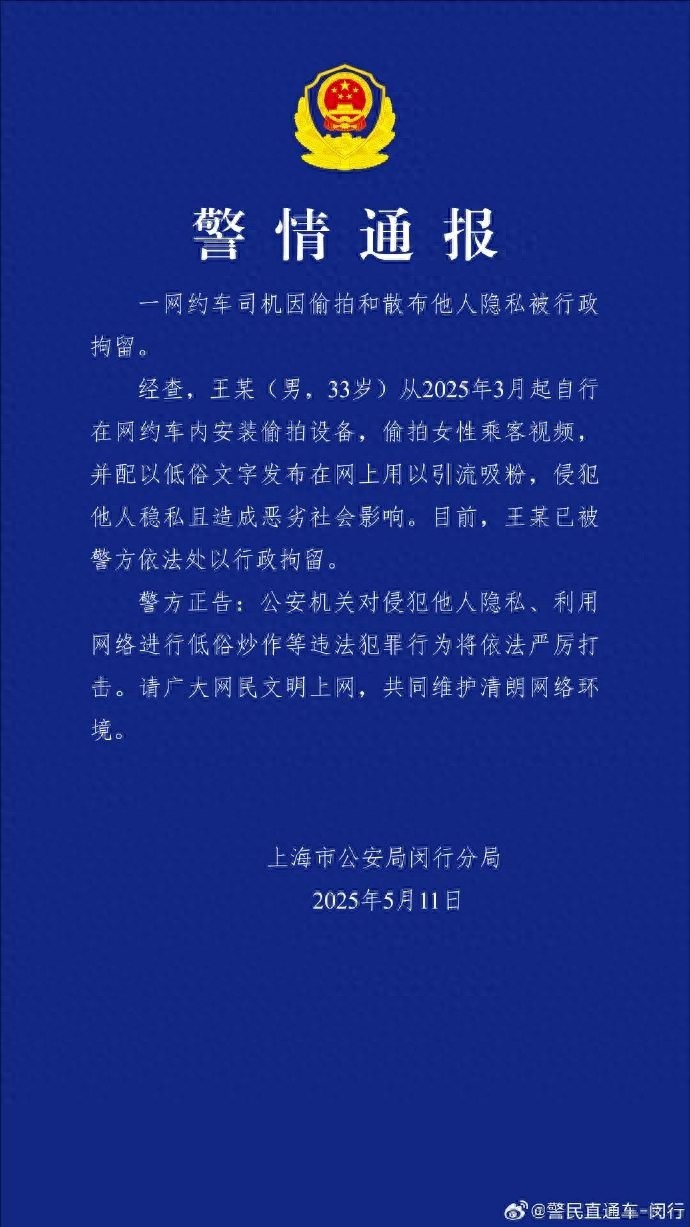

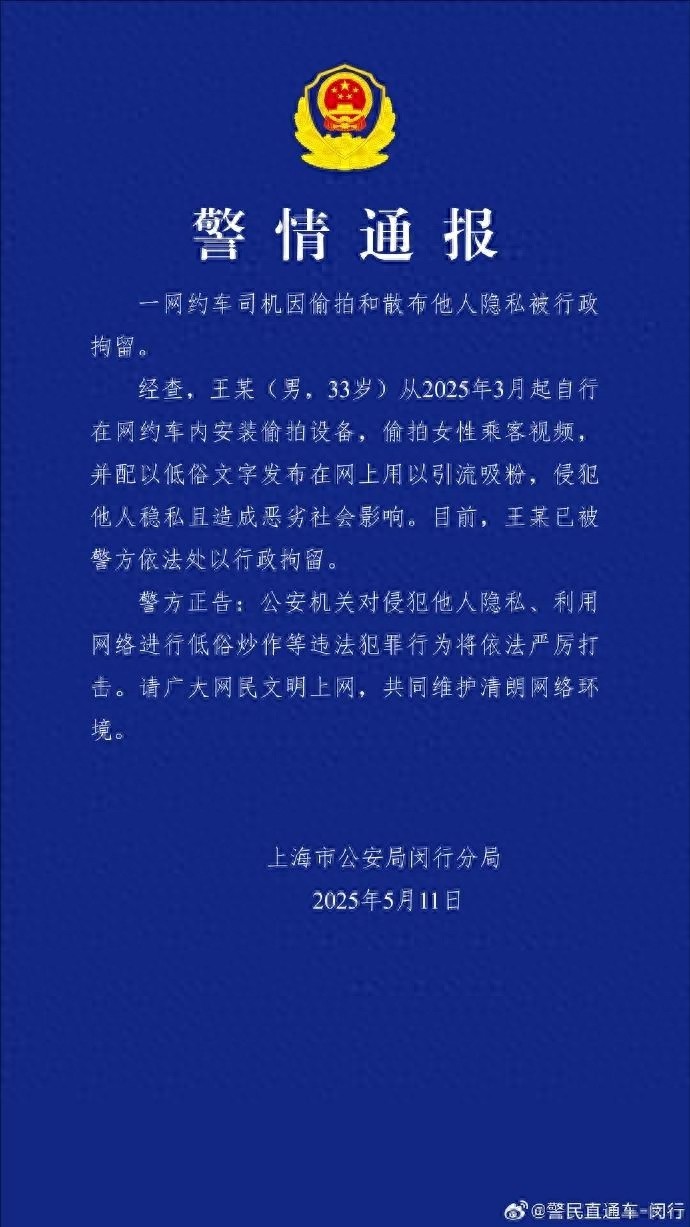

我国《治安管理处罚法》对偷窥、偷拍等行为设有明确条款。根据规定,违法行为者可能面临五日以下的行政拘留或五百元以下的罚款。若情节严重,则可能被处以五日至十日的行政拘留,并需缴纳五百元以下的罚款。然而,需注意的是,该法律于2006年制定,当时偷拍现象的规模远不如现今,因此在当前的社会背景下,其惩罚力度显得相对不足。

偷拍活动已构建起完整的产业链条,由于违法成本较低,这种行为愈发猖獗。法律在此领域的滞后性较为突出,关于现行法律在多大程度上能够对偷拍行为起到威慑和制裁作用,存在诸多疑问。

侦查追踪难以进行

偷拍活动通常具有高度的隐蔽性,操作者与设备往往分离,因此追踪到安装者成为一项极具挑战的任务。以医院这类人员流动性大的场所为例,辨别出摄像头安装者尤为困难。

在应对大规模偷拍事件时,现有的侦查技术显得力不从心。缺乏有效的追踪方法,使得心怀叵测者难以被绳之以法。因此,执法部门亟需考虑如何提高侦查效能,构建更高效的追踪体系。

应对措施需成体系

为有效遏制偷拍摄像头的扩散,需采取多种措施。首先,在法律层面,需不断完善立法,及时修订法律条文,确保新型犯罪行为的界定和处罚规定明确。例如,欧洲部分国家针对新型隐私侵犯行为持续更新法律,我国可以借鉴其哪些经验?

公共场所需设立明确的规范与标准,规定检查的职责与流程,并强化管理者的责任。执法机构需增强打击力度,同时利用技术工具对偷拍产业链进行整治。

构建隐私保护网络

在技术、法律和日常管理等多个层面,全面打击偷拍行为显得尤为迫切。以公共场所为例,增设反偷拍检测设备便是其中一项技术防范措施。

公民身份赋予您责任,您是否认同在公共场所隐私保护方面也应承担相应角色?众人理应踊跃交流,各抒己见,同时期待您的点赞与支持,以促进更多人对公共场所隐私保护这一紧迫议题的关注。