近期,网络主播领域频繁遭遇风波。刘庆芳,一位粉丝量超过2000万的主播,遭到学历造假的指控。这一事件如同投入宁静湖面的巨石,瞬间引发轩然大波。直播间庞大的粉丝群体意味着其影响力巨大,而学历造假的疑云无疑触及了公众对网络真实性的高度敏感。

主播学历造假风波

刘庆芳主播在其个人简介中标注了自己毕业于一所知名大学,这一显赫背景显著提升了她的形象。但该校校友对此提出质疑,引发了一场争议。事件发生在近期,主要涉及刘庆芳、她的众多粉丝以及该校校友。若学历造假属实,则构成对公众的严重欺诈,其庞大的2000万粉丝群体可能遭受损失。此事件亦揭示了部分主播企图借助虚假学历来提升自身形象的现象。

事件引发热议后,刘庆芳迅速作出回应。她删除了学历信息,并辩称这是在注册账号时随意填写的。尽管她否认伪造毕业证书,且未利用毕业生身份进行营销,但这一行为已引发公众广泛关注。公众对她的诚信产生质疑,信任基础一旦受损,无论她如何解释,都难以迅速消除公众的疑虑。

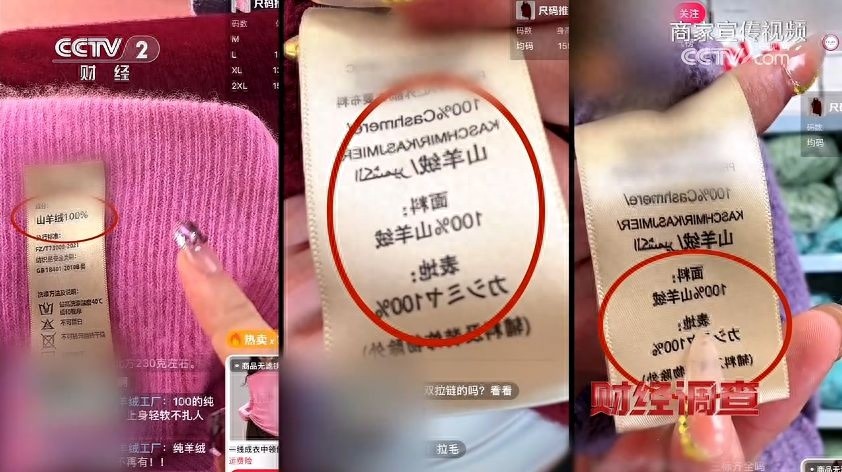

直播现状与造假乱象

当前,网络直播已渗透至民众日常生活。这一现象不仅丰富了人们的娱乐选择,还催生了一种新的销售模式。然而,近期频繁曝光的主播学历造假问题引发关注。诸多主播自称是“名校高才生”或“海归精英”等。在我国,每年有众多民众投身于网络直播。这些虚假学历信息误导了众多观看直播的观众。

学历作假之外,身份伪造亦时有发生。主播们常伪装成“农村接地气大姐”或“原生家庭伤痛”的受害者形象。此类行为背后,往往揭示了主播为谋取利益而故意为之的动机。尤其是在大型直播平台上,每日开播的主播众多,其中鱼龙混杂,这无疑加大了观众识别真伪的难度。

造假背后的根源

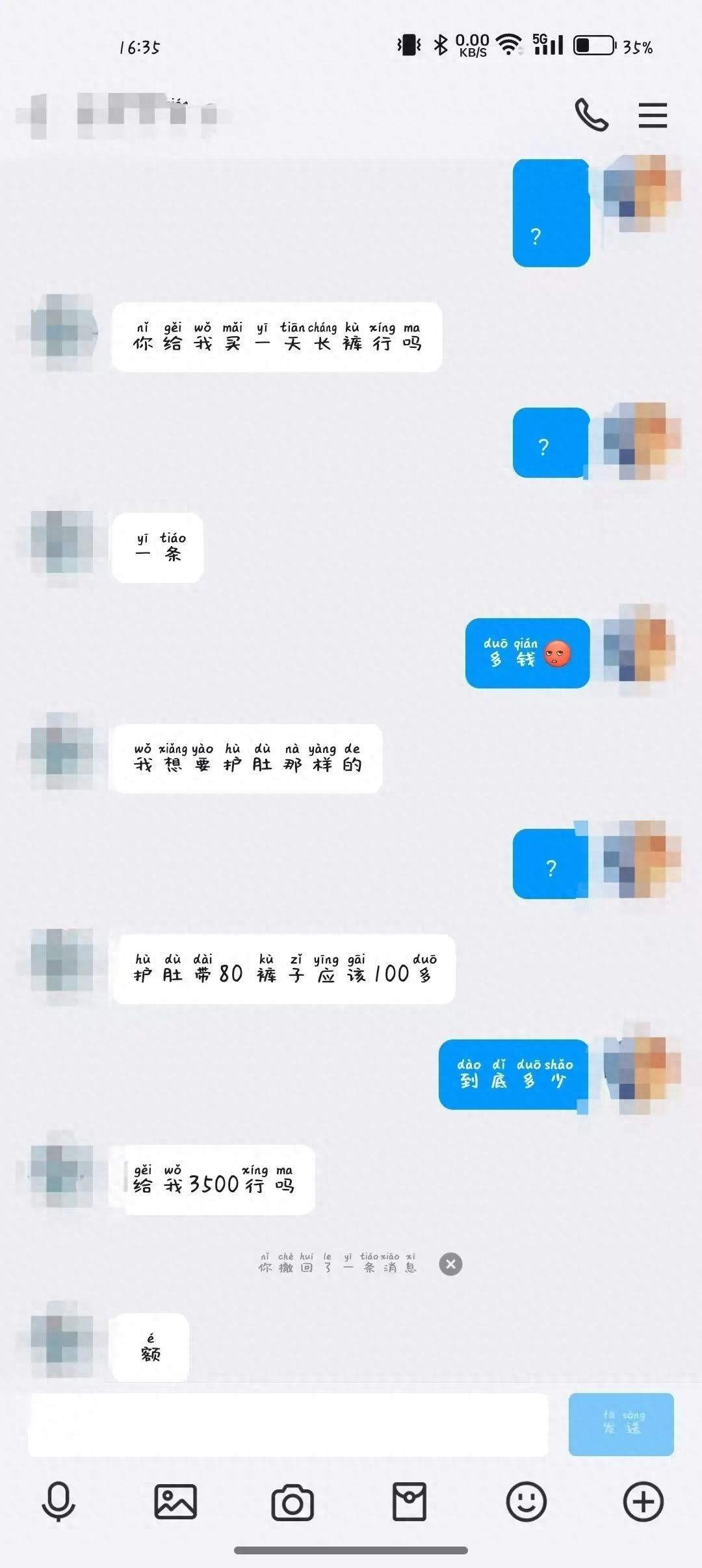

主播滥加标签的核心动机在于追求经济利益。他们明白,拥有高学历或悲惨背景的身份标签,往往能激发公众的同情心。从心理学角度分析,人们倾向于对这类标签人物产生好感。一个虚构的标签,或许能让他们获得平时数倍的粉丝关注和打赏。

直播机构在此次事件中扮演了不光彩的角色。部分机构为提升旗下主播知名度,以获取更多收益,便与主播联手虚构各种谎言。据不完全统计,大约三分之一的不实行为背后,均有直播机构的推动。在当前网络环境浮躁的背景下,一些人试图通过捷径来吸引关注和获取金钱。

造假行为的危害

主播的不实行为首先对消费者造成伤害。消费者在观看直播时,往往因信任主播虚构的形象而进行打赏或购买产品。然而,一旦真相大白,消费者便会感到被欺骗。据调查,在得知主播造假后,超过六成消费者选择停止对该主播的支持。

该行为严重侵犯了法律和道德底线。依据广告法等相关法律法规,贴上虚假标签违反了诚信的基本原则。此类行为对直播行业的良性发展造成了破坏。若直播领域充斥着不实之词,必然导致公众信任的丧失,进而可能引发行业的衰退。

治理主播造假的对策

针对主播乱贴标签等虚假行为,治理工作需多方协作。相关部门需充分发挥监管职能。比如,文化及工商部门应制定更详尽的管理规定,并加大对违规主播及机构的惩处力度。此类措施,如先前对低俗直播的严格整治,已证明其有效性。

为提升审核效能,各大平台,如字节跳动,需借助智能算法甄别直播中的不实内容。此外,平台还应设立便捷的举报机制,例如某些平台已配备了简易的一键举报功能。通过构建多元化的监管架构,方可最大限度地降低主播的虚假行为。

大众应提高辨别能力

作为直播的直接观众,大众亟需增强自身的辨识力。面对主播多样化的形象标签,应多加审慎,深思其背后的真实性。例如,可以核实相关信息。据数据显示,提升大众的辨识能力,能在很大程度上遏制主播的虚假行为。

在此,我们不禁要询问观众,在观看直播的过程中,你是否遭遇过被主播欺骗的情况?期待各位踊跃留言、点赞并转发这篇文章。唯有众志成城,我们才能齐心协力揭开主播虚假形象的“面纱”,助力直播行业步入健康发展的轨道。