在网店运营领域,消费者给予的负面评价如同难以根除的顽疾,令店主们倍感困扰。然而,若试图通过非法途径来消除这些差评,最终只会自食其果。近期,扬州地区便发生了一起因有偿删除差评而触犯法律,被公诉机关判处刑罚的案例。这一事件向所有商家敲响了警钟,提醒他们必须依法经营。

网店差评困扰店主

在当前电子商务领域,众多网店经营者普遍对负面评价感到困扰。此类评价可能对店铺的销售业绩和品牌形象产生负面影响。调查数据显示,新开店铺若遭遇三个或以上的负面评价,其客流量可能锐减近半。这一状况是众多店主竭力避免的,因此,部分店主在紧急情况下会采取不恰当的应对措施。

为应对差评所引发的问题,理应采取诸如提高商品品质、优化服务态度等合法途径。此做法旨在避免采取不合法的手段。

不法分子发现商机

某些不法分子利用网店店主对差评的担忧,将其视为盈利手段。扬州的这家电子商务公司不幸陷入了这一困境。该公司原本专注于电商培训业务,然而在业绩不佳之际,法定代表人邓某某发现了删除差评服务的广告,心生邪念。这种迅速捕捉“商机”的行为,也暴露出其对法律的不屑一顾。

在市场整体环境考量下,若此类违法行为得以默许,将可能催生更多同类行为,从而损害营商环境的公正性。

公司开启有偿删评

自2023年2月份起,扬州某公司开始提供删除不良评价的服务。其收费标准跨度在50至200元之间。显然,这种提供付费删除负面评价的服务从一开始就存在错误。该公司在接单后,将业务转包他人以获取差价,通过对比40至80元的转包价格与承接价格,可以看出其意图谋取高额利润。

转接仅是部分问题,然而他们随后亲自介入操作,错误行为进一步加剧。这种行为已明显构成对商业公平的公然破坏。

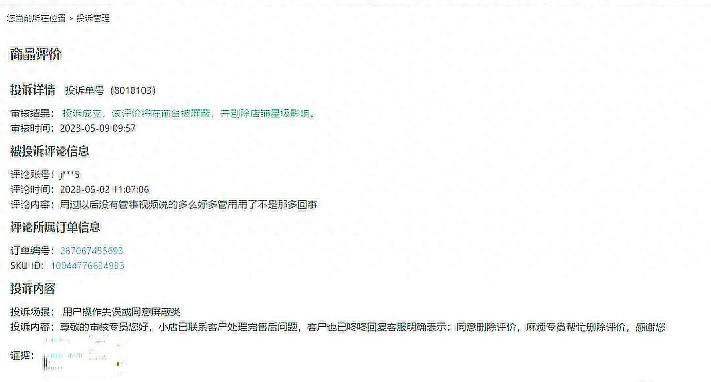

伪造记录骗取删评

自4月份起,该公司员工开始使用图片编辑软件来虚构聊天记录。其目的在于误导平台,使其误以为差评问题已得到解决,进而促使平台删除差评。在2月至5月这短短三个月内,该公司通过此非法手段非法获利超过21.1万元。此类行为不仅损害了消费者权益,因为消费者的差评是建立在真实购物体验之上的反馈,而且删除这些伪造的和解记录亦显不公平。

平台可能因虚假信息的存在而丧失对店铺评价的真实性掌控,进而损害那些诚信经营的商家利益。

行为触犯法律红线

网上有偿删信息,以盈利为目的,此行为触犯法律。该行为严重破坏了互联网和市场的正常秩序,损害严重。涉案公司被罚款50万元,法定代表人邓某某则被判有期徒刑两年、缓刑两年,并处罚金25万元。这一判决既是对他们的严厉惩处,亦是对意图效仿者的警示。

网络行为必须遵循法律框架,坚守合法合规是网络经营及所有网络活动的根本原则。

经营当依法诚信

网络空间并非法律空白区,无论是网店商家试图寻求删除负面评价的服务,抑或是那些提供此类服务的个人,均应明确此行为系禁止行为。所有商业活动均应在合法合规的轨道上开展。以该事件中的企业为例,若企图通过不正当手段谋取利益,最终往往导致损失大于所得。

在结尾,我愿向读者提问:您认为如何能更有效地让网络店铺经营者深刻认识到遵守法律法规的必要性?期待各位点赞、转发,并留下您的宝贵意见。