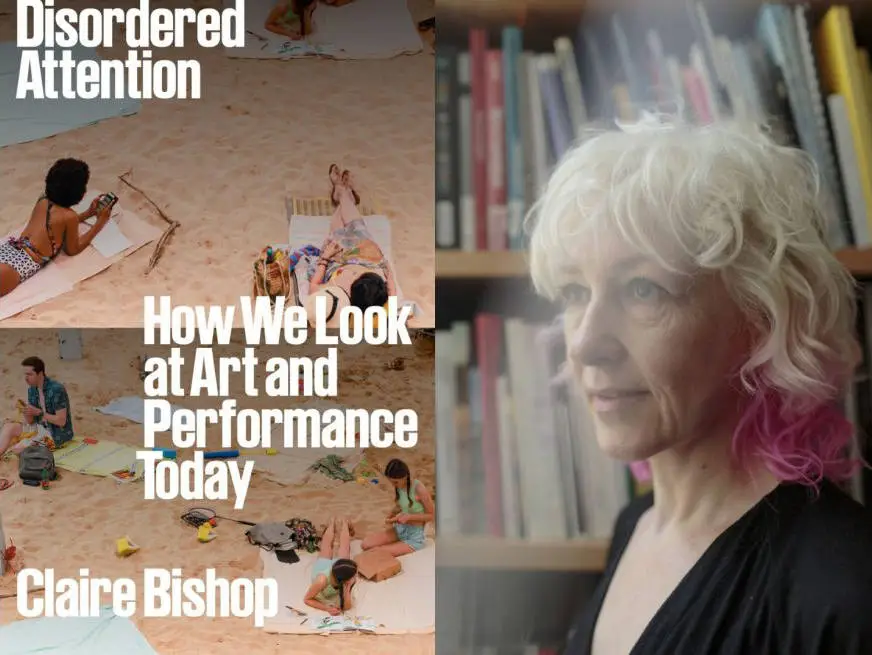

在当代社会,毕晓普提出拍照、使用手机是一种独特技术的看法,引发了广泛的关注。通常,人们将舞台上使用手机的行为视为一种干扰,然而毕晓普持有不同意见。这种观点上的分歧,恰恰凸显了我们审视现代现象时,有必要拓宽视角的迫切性。

毕晓普对手机的独特看法

毕晓普的观点颇具独到之处。他提出,将使用手机的行为仅视为分心是过于简化的。举例来说,在音乐会现场,观众一边欣赏表演一边用手机拍照,这未必是对表演的不敬,反而可能是一种新型的参与形式。进一步观察,这实则体现了不同时代社交方式的交融。每个时代都有其独特的社交习惯,而如今,手机的使用正逐渐融入其中,并正在塑造着新的社交模式。

毕晓普的观点并非毫无根据。在众多公共场合,以艺术表演为例,众多观众在观看过程中频繁使用手机。据数据显示,在部分大型演出中,超过半数的观众在表演期间使用手机。然而,对于这种行为的性质,是否是不尊重的表现,抑或是新型互动手段,鲜有人能给出明确解释。

艺术家应对注意力问题的方式

艺术家在处理作品中的注意力问题时,其方法值得深入研究。其中一些人的反应更像是对症下药,而非批判性的解决策略。以画展为例,有些作品似乎杂乱无章地堆砌了多种元素,令观者感到困惑,这种做法并不算是对注意力分散问题的有效应对。

观察实际情况,自20世纪90年代起,此类现象便已显现。艺术家们当时不愿传达直接结论,因此他们的作品呈现出复杂且无序的特征。这种现象与当时盛行的艺术观念及社会环境紧密相连。

重新思考自然法则的必要性

在探讨自然法则时,鉴于认知上的分歧以及历史背景中受到笛卡尔和牛顿思想的影响,对自然法则的重新审视显得尤为重要。自然法则揭示了现实世界的运行机制,如牛顿定律便是对物体运动基本规律的阐述。

历史事实昭示,长期以来,我们依据笛卡尔与牛顿的理论体系来阐释自然规律。然而,随着众多新理论和新发现的涌现,这种传统的认知模式正遭遇挑战。因此,变革势在必行。

“报纸模型”理论

“报纸模型”将自然法则视为对物理现象的描述与归纳,其运作原理类似于报纸对事实的报道。众多简单的物理现象均能通过这一理论得到解释。比如,日常生活中常见的光影现象,便可以借助该理论进行简明扼要的阐释。

该理论存在显著缺陷,因为法则仅限于描述,并不能对物体产生影响。物体为何展现出规律性运动,这一问题长期困扰着哲学界。尽管该理论结构简洁且能与现有科学理论相协调,但其不足之处亦十分明显。

“约束衣模型”的核心在于运用自然法则对物理世界进行规范。以台球击球为例,这一过程受到众多限制,正体现了此类约束的特点。

该模型在处理形而上学问题时遭遇挑战,例如,如何确保约束的有效实施,以及抽象法则如何影响实体。尽管在台球等传统物理现象的解释上表现尚可,但其不足之处亦需进一步研究。

理论对比及影响

“报纸模型”与“约束衣模型”各具其特点。前者规避了形而上学,却难以揭示世界运行规律;后者则更为广泛适用,但尚存未解的形而上学难题。这两种理论在阐释不同物理现象时,各有其长短。这也导致科学家与哲学家在探讨世界起源、发展轨迹及未来走向时,拥有不同的理论支撑。这种状况直接关联到我们对宇宙深层认知,诸如宇宙的起源和未来走向等根本问题。这不禁引发我们深思:面对众多理论,我们如何准确把握自然法则?欢迎读者在评论区交流互动,若您喜欢本文,请点赞并分享。