在现代社会,日常网络交流已成为常态,这一现象显著改变了传统空间与距离的理解。与此同时,电影艺术亦敏锐地捕捉并展现了这一社会关系与时空观念的根本转变,这一新出现的现象无疑值得我们深入关注。

网络改变社交距离概念

今日,社交活动在很大程度上依赖于网络平台。以上海某人与纽约某人的日常视频沟通为例,尽管两人相隔千里,频繁的交流却缩短了彼此的心灵距离。然而,在现实生活中,即便与同事朝夕相处,也可能难以洞察对方的内心世界。这种空间距离与实际亲密关系的脱节,是网络时代特有的现象。我们通过网络分享日常生活点滴,结识来自五湖四海的朋友,对他人的亲近与疏远判断变得更为复杂和多样化。

网络社交的广泛应用,使得随时随地进行交流互动已成为日常。据数据统计,全球每日产生的网络社交信息量高达数十亿条。如此庞大的交流量,极大地削弱了空间距离的障碍,使得人们的社会关系不再受地域限制,这一变化尤为显著。

时空关系的理论探究

在学术研究领域,梁启超曾对中国在全球共时性中的定位进行过探讨。他将中国置于全球视野中审视,这一空间观念蕴含着多样性。各地区的社会生活方式、时间观念存在差异,但在共时关系中,时空出现了分裂。谈及穿越这一概念时,实际上是从线性时间轴的角度进行解读。正如法国哲学家所言,对于习惯线性历史的人来说,时间错乱难以接受。然而,人们寻求与时代潮流相异的不同之处,使得这种错乱变得合理。

在社会生活中,时空分裂现象在多个领域均有显现。例如,各地居民拥有各自的生物节律和作息习惯,然而全球化趋势迫使我们在一个统一的时空中审视它们。这种现象深刻地影响了人们的思维方式,引发了关于如何协调不同时空关系的思考。

电影中的时空呈现变迁

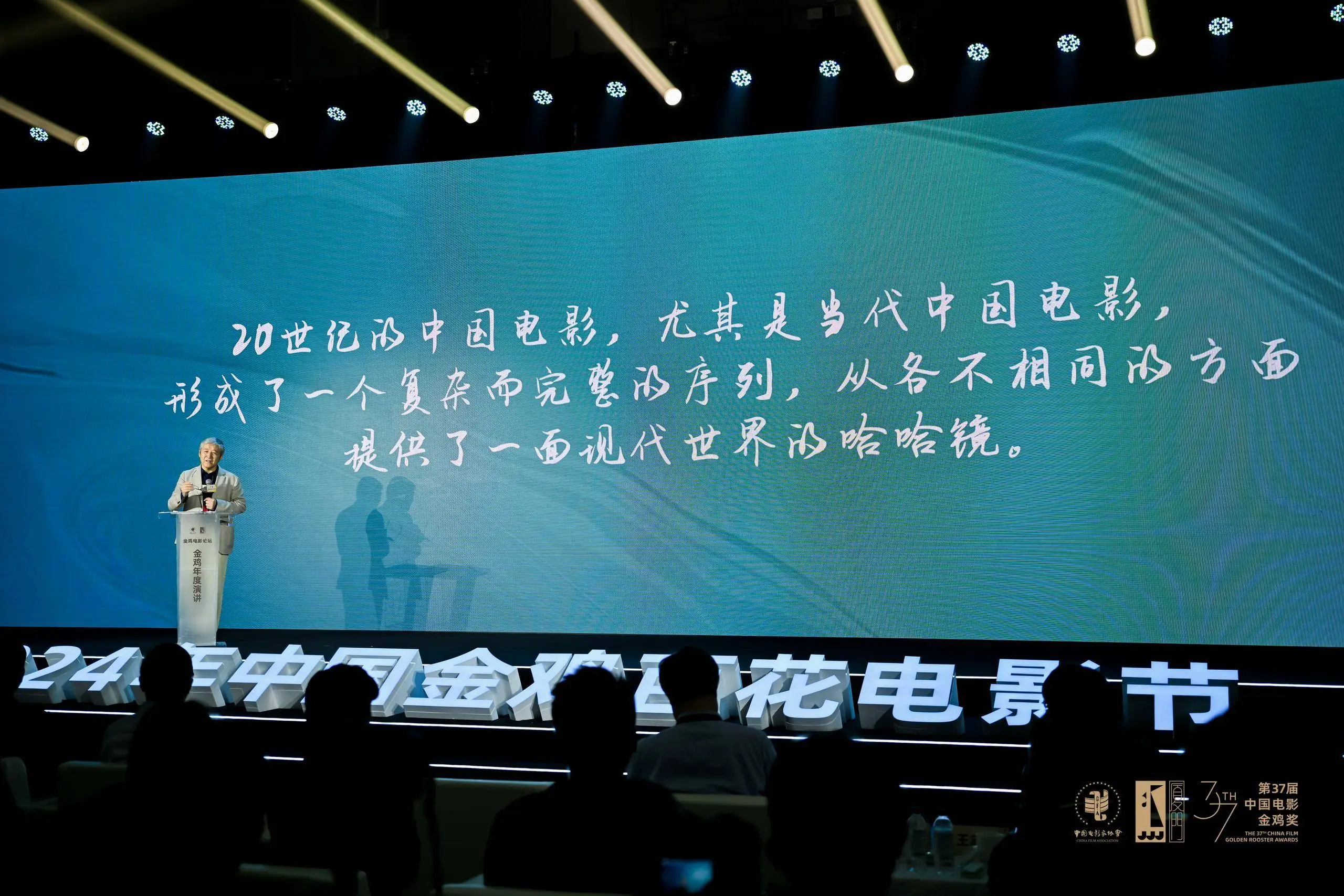

当代电影在描绘加速变迁的社会时,与过去相比发生了显著变化。过去,电影往往以向前发展的方式展现,例如《流浪地球》中科幻式的探索。然而,如今电影更多地致力于挖掘逝去的过往。众多作品开始回顾那些已不复存在或正在消逝的过去。以八九十年代的南方导演为例,他们在较早时期便意识到了社会的变迁,但在空间形象的提炼上,当时的作品如《黄土地》尚显不足。

在电影发展的历史长河中,第四代导演及更早的时期,时空常常仅被视作舞台布景。然而,随着第五代导演的崛起,空间本身开始成为思考的核心。例如,在电影中牧民与豹子的关系描绘,展现了人与自然往昔的紧密联系,这一联系如今已不复存在,这一现象映照出时代飞速发展所带来的转变。

电影中的时间主角化

《三峡好人》这部影片中,时间元素不再仅仅是叙事的背景,而是成为了核心角色。影片主要通过对故乡和往昔生活的探讨,来展现时代巨变的面貌。电影立足于当代社会对过往生活的否定态度,引发了深刻的思考。在影片中,这种时间错乱的现象得到了生动的呈现,揭示了在时代洪流冲击下,往昔稳定生活的变动所带来的复杂情感和现实状况。

众多现实主义题材电影中,越来越注重将时间因素置于核心位置,以此突出时代变迁所产生的影响。此类影片使观众意识到,电影已不再仅仅是讲述单一故事,而是通过深入挖掘时间维度,展现出社会变迁的全貌。

加速社会的悖论体现

在社会发展加速的过程中,诸多矛盾现象并存。每一次的加速,都不可避免地导致部分人被排除在原有的生活轨迹之外。以工业革命为例,在技术革新的浪潮中,众多手工劳动者失去了工作。在数字时代迅猛发展的今天,许多传统行业从业者面临着难以适应的困境。全球数据显示,每年因行业快速变革而失业,且难以再就业的人数达到数百万。这揭示了社会快速发展背后的苦涩现实,同时也成为当今世界所面临的一项重大挑战。

随着社会各领域加速发展的趋势日益明显,社会公平与发展的矛盾日益显现。众多人在这一快速旋转的大潮中感到难以适应,他们正承受着职业、生活方式乃至价值观转变的巨大压力。

面对变化的思考

鉴于这一现实状况,人们应如何应对社会关系和时空观念所引发的显著变化?在电影界,电影通过探讨伦理与情感问题,成为了一种应对策略。它通过在多个时间维度中探寻生存价值,与观众建立起共鸣与情感联系。那么,在社会生活中,我们或许需要更加重视个人素质的提升以及适应能力的培养。

这些深刻的社会变迁面前,我们每个人应如何定位自己?这无疑是一个值得深入思考和广泛探讨的话题。同时,我们也诚挚地希望读者能够点赞并分享本文,以便让更多的人关注并加入这场讨论。