现代人对“贷款”一词普遍感到畏惧,电话中一旦有人提及,便会迅速挂断。赵某因一时轻信网络贷款,遭遇了众多困扰,至今仍心有余悸。

轻信网络贷款

目前,贷款需求普遍存在。今年4月,赵某因信用卡连续逾期,难以通过常规渠道获得贷款。他在网上浏览到贷款广告,急切求贷的心理驱使他轻易将银行卡信息透露给对方,并添加所谓的客服经理微信以处理贷款事宜。这种轻信他人是许多人在申请贷款时常犯的错误,一见捷径便心生向往。面对网络贷款的诱惑,众多人放松了警惕,更多聚焦于能否迅速获得资金,赵某也不例外,因此为后续的麻烦埋下了伏笔。

此处众多民众或许耳熟能详,网络上充斥着各式各样的贷款广告。赵某不幸陷入这一看似诱人的陷阱,未对网络贷款的真实性进行详尽核实,仅因快速办理贷款的诱惑而心动。

疑似被骗报警

在办理过程中,情况愈发复杂。客服经理派遣人员现场使用赵某的手机进行操作。当夜,赵某登录银行账户,发现异常情况,多笔资金从其他银行账户转入,随即又迅速转出。他立刻意识到情况异常,迅速报警。警方经过调查,得出结论:赵某出借的银行卡被他人用于电信网络诈骗。至此,赵某才意识到自己的一个随意决定,竟然导致自己卷入如此严重的犯罪事件。

在现实生活中,面对赵某这类账户资金异常的情况,许多人往往感到迷茫无措。然而,赵某能够迅速报警,这一行为是值得肯定的。不过,他在之前未能妥善保护自己的银行卡信息,显示出一定的疏忽。

面临处罚控诉

赵某虽未从中获利,故不构成犯罪,但亦未能幸免于罚,终被处以500元罚款。与此同时,同一个月内,李某在接听理财电话后不幸陷入投资骗局,其4万元资金充值后无法取出。令人巧合的是,这4万元恰好出现在赵某的银行卡转账记录中。因此,李某将赵某告上了法庭。李某的遭遇颇具代表性,在利益的驱使下,许多人往往会迷失方向。

赵某原本是受害者,如今却变成了被告,内心必定充满了委屈。他无论如何也没料到自己的一次疏忽竟会导致如此严重的后果。至于李某因被骗而情绪激动,向赵某提起诉讼,这也在情理之中。

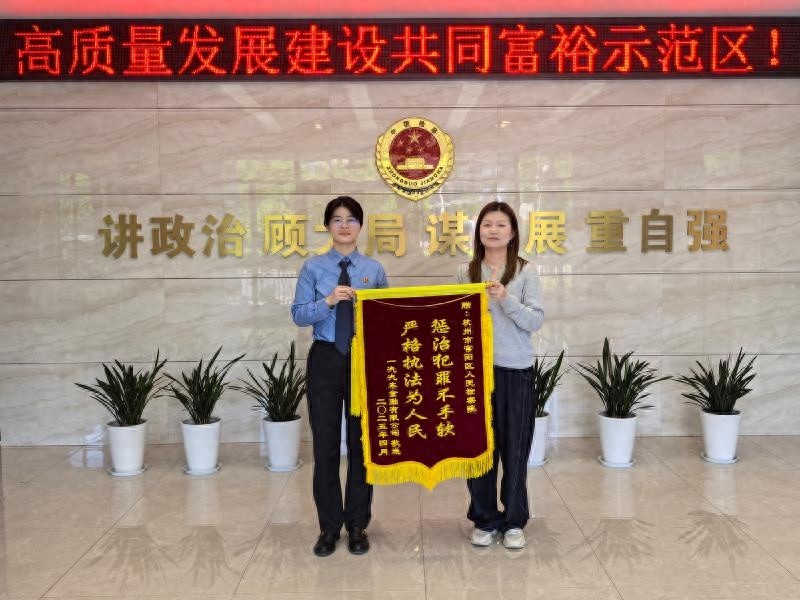

法院审理判决

法院经过详尽审理,认定赵某在申请贷款时提供了相关信息。然而,赵某对诈骗行为并不知情,既未参与也未从中获利,资金最终是由他人转出。最终,法院驳回了李某的诉讼请求。这一判决的依据在于,法院充分考虑了赵某的行为实质是被他人利用,而非主动参与诈骗活动。

法院的判决在法律公正性方面是恰当且公正的。无论是赵某因疏忽将银行卡借出,还是李某在受骗后无措提起诉讼,均应依据实际情形与法律规定来明确责任归属。

诈骗频发原因

当前电信网络诈骗案件频仍,原因之一是诈骗手法隐秘且狡猾,例如以看似正规的贷款、理财等手段为伪装。骗子们常常利用人们急需资金或渴望迅速盈利的心理。此外,公众的防范意识不足,许多人在面对看似快速赚钱的机会时,未加思考便盲目追求,忽视了潜在的风险。

这两种因素相互影响,使得越来越多的人陷入困境。人们常常忽视了网络深处的潜在风险,仅被眼前的利益所吸引。

防范提醒呼吁

法官警示公众切勿怀揣一夜暴富的幻想,务必保持高度警惕。网络贷款和投资信息切勿轻信,以免沦为诈骗的“帮凶”。在当前网络环境复杂多变的情况下,公众需学会保护个人信息安全,对各类资金交易保持谨慎态度。

不妨深思,你是否或你周围的人曾遭受诈骗的诱惑?若有,不妨为这篇文章点赞并转发,以提醒更多人增强防范意识。