秋季招聘活动已持续超过一个月,众多学子正积极搜寻符合期望的职位,与此同时,众多企业也在积极搜寻优秀人才。这场无声的竞争正在激烈展开。求职过程中学生的不易、企业的高标准,以及信息不对等等诸多问题,都值得特别关注。

学生求职的艰难航程

自十月起,小郭便开始求职,简历投递量已接近两百份。经历多次笔试,多数企业未给予反馈,仅有十个机会进入面试环节。这一现象凸显了学生在求职过程中所面临的激烈竞争。每一份简历背后都寄托着一份希望,小郭在不断的笔试中,或许正经历着期待与失望的交织。值得关注的是,众多学生与小郭处境相似,他们都在求职大军中奋力争取一席之地。

小周对武汉的工作地点表示不满足,他希望在上海寻找工作机会。这一现象反映出工作地点对学生就业选择具有显著影响。城市间的差异可能涉及多样的职业发展机遇和生活环境,这些现实因素在学生的就业决策中占据重要地位。

企业用人的高门槛

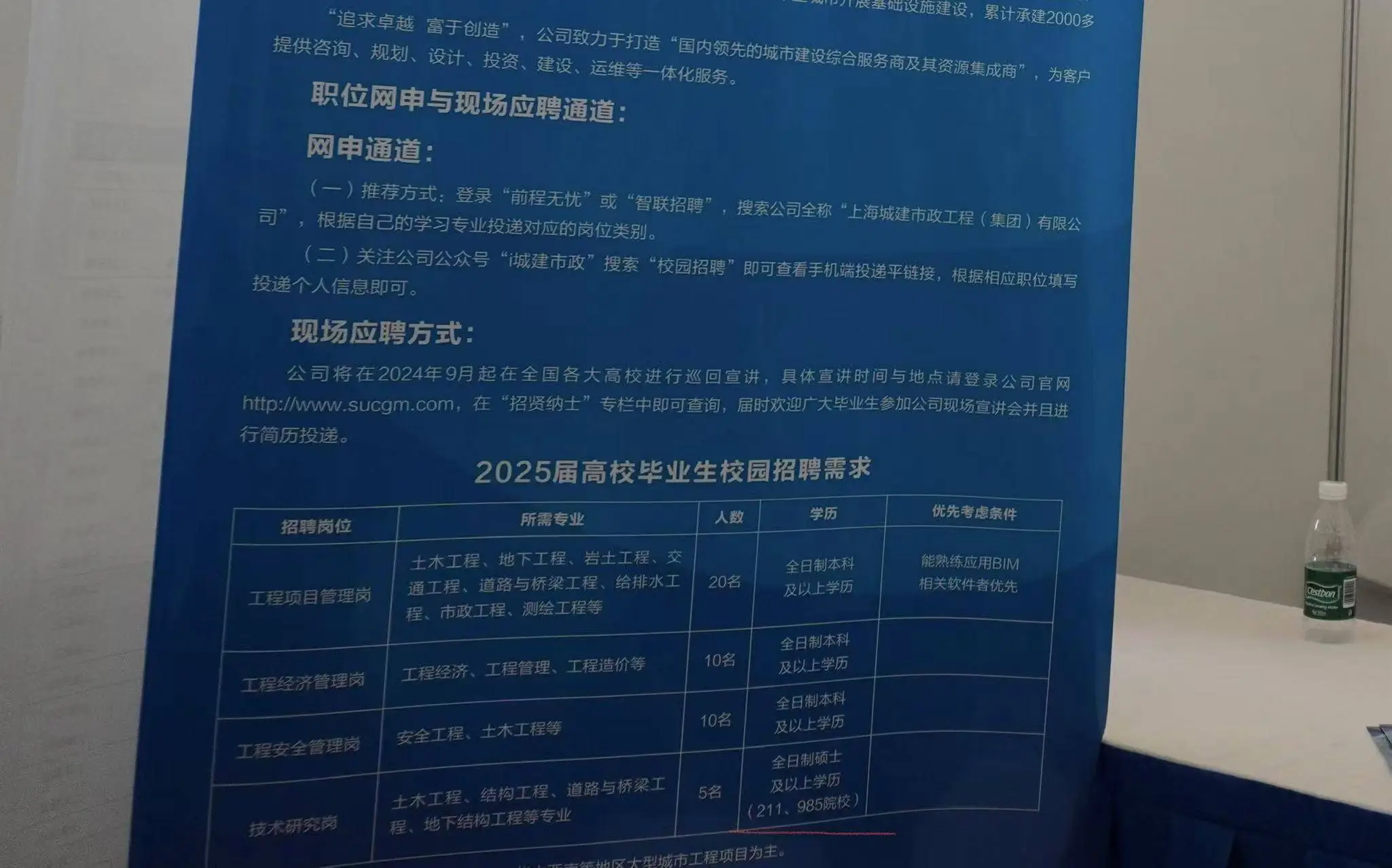

中石化中原石油工程有限公司的综合管理岗位竞争异常激烈,招聘名额仅10个,却吸引了1657名求职者。这一现象反映出优质企业岗位的需求远超供给。企业在选拔人才时设定了明确的标准,诸如“双2”学历要求在众多企业中已逐渐成为常态。以某汽车制造企业为例,过去本科非211院校的毕业生也有机会加入,而如今则要求本科和硕士都必须来自211院校,这在一定程度上提升了人才选拔的门槛,或许会导致一些能力符合要求但学历不达标的求职者被排除在外。

记者在采访中了解到,部分岗位在招聘信息中特别标明要求“211、985院校”毕业生,而实际应聘者中,985院校的学生占多数。与此同时,非“双一流”且排名位于前三的院校毕业生几乎没有获得面试机会。这一现象反映出某些企业对于高学历和名校背景的偏好。

薪资期望的权衡

杭州籍的她在上海生活,对于期望薪资有着明确的要求,即在扣除税收后希望达到8000至10000元。她深知薪资过低将影响日常生活,而过高则可能面临求职的困难,因此她选择了保守的薪资报价。对于学生而言,薪资是求职时必须权衡的重要因素,如何在维持生活水平和实现就业目标之间取得平衡,是他们共同面临的难题。这样的纠结不仅关乎学生的生存,更影响他们的未来发展。

在求职过程中,学生需综合考虑多方面因素以评估薪资水平。过高的薪资期望可能导致错失良机,而较低的期望则可能难以满足个人需求。这一矛盾问题使得薪资谈判在求职过程中显得尤为重要。

信息差造成的阻碍

两位女性在归国求职时遭遇了信息不对称的难题,对招聘会的时间一无所知,不熟悉网络申请流程,过度依赖求职应用程序,因此错过了许多专为应届生设置的招聘活动。在当前的求职环境中,获取充分的信息显得尤为关键。若不了解招聘的最新动态,便可能错失一些优质的工作机遇。国内本科毕业生之所以在求职方面可能更为得心应手,或许是因为他们对国内就业信息的传播方式更为熟悉。

张女士的儿子就读的普通本科院校举办的招聘会,无论是质量还是数量,均不尽如人意。在投递了两三百份简历之后,他产生了放弃寻找工作的念头。这一现象揭示了因教育资源差异所导致的就业信息获取不均,这种不均可能对学生参与就业的热情产生负面影响。

校招中的双向提问

学生会直接就薪资问题进行咨询,而企业在关注学生专业学习的同时,也会询问毕业设计的相关内容。这一现象揭示了招聘过程中的双向交流。企业通过掌握学生的毕业设计主题,可以评估学生的学术水平及专业关注点;学生会则关注薪资待遇,以评估工作是否具有吸引力。这种交流模式凸显了双方在招聘过程中的需求和关注焦点。

双向提问是双方深入交流的关键环节,企业借此筛选匹配的求职者,而学生则通过回应展示个人才能。此外,双方还会就薪资问题进行探讨,以此评估企业是否满足个人职业期望。

小企业的秋招参与

小型企业机构亦希望借助秋季招聘季寻觅合适人才。这一现象反映出,即便在巨头企业的激烈竞争中,小型企业亦存在吸引人才的需求。尽管小型企业可能无法与大型企业相提并论,在资源和知名度方面,它们在某些特定领域或许具备独到优势,但在秋季招聘这一领域,竞争力相对较弱。这些小型企业期望通过招聘平台,寻找到符合自身发展需求的人才,以加强和壮大自己的员工团队。

在秋季招聘过程中,各位是否遭遇过相似的状况?欢迎分享您的个人经历或见解。期待读者朋友们为本文点赞并转发,以增进更多人对于秋招现状的认识。