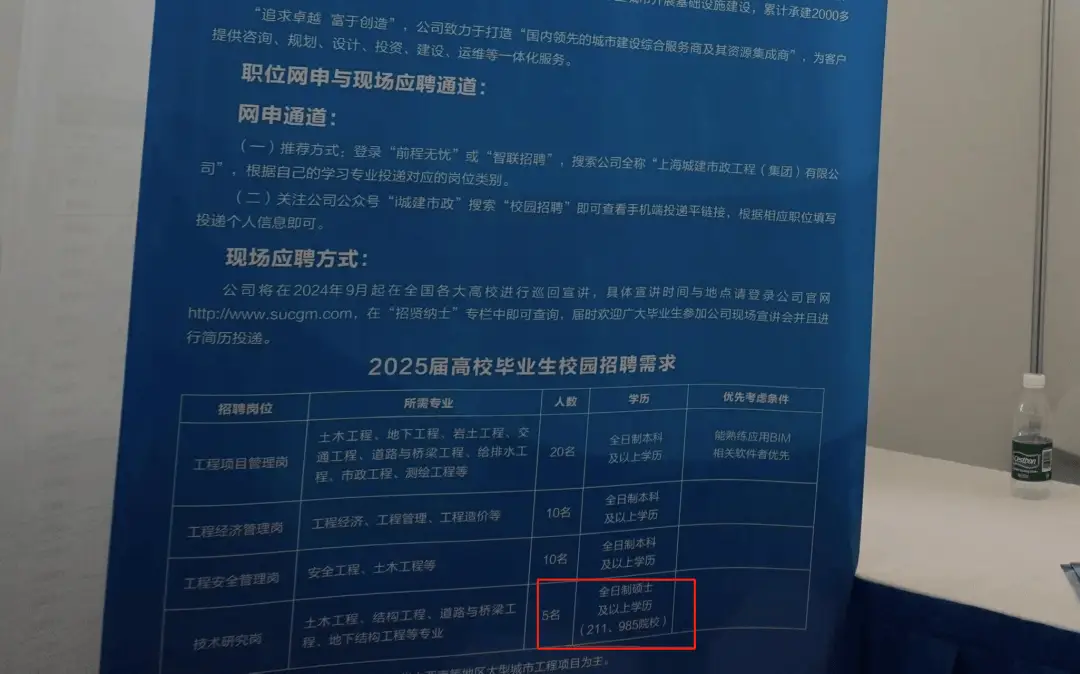

11月15日,对于2025届高校毕业生而言,本应是求职希望的开端。上海第二工业大学举办了“秋季校园招聘月”活动。但活动期间,部分企业招聘要求中依然标明“985、211”字样,这一现象引起了广泛的关注。其背后所隐藏的问题不容忽视。

学历要求背后的现状

当前就业市场中,企业接收的简历数量庞大。以部分大型企业为例,单次招聘活动即可收到数千份简历。在此背景下,企业宣称将优先录取。但何为“优”?在多数情况下,这一标准简化为名校学历。企业倾向于招募来自“985”、“211”等知名院校的学生,即便非名校中的杰出人才可能因此被忽视。这种做法似乎已成为行业内的共识,各方均默认不提。

此类情形并非孤立存在,在众多地区的招聘活动中屡见不鲜。以北京某次大型招聘会为例,众多企业招聘摊位上明确标注了“985”或“211”高校毕业生的要求。这一做法似乎与当前推崇的多元化人才评价理念存在冲突。

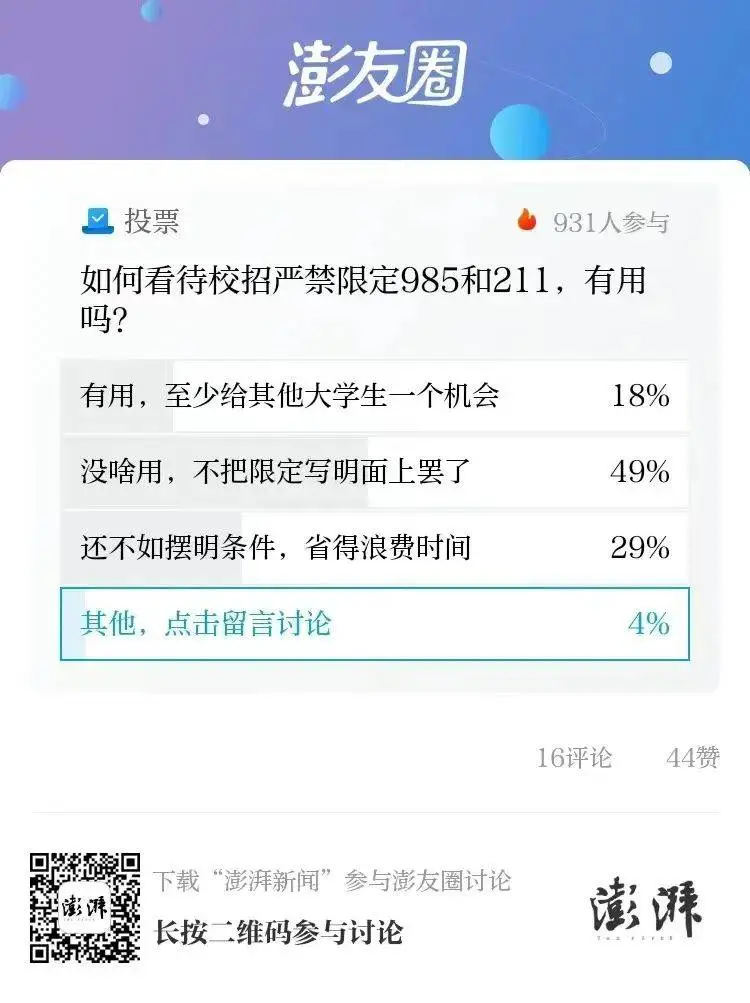

社会对于学历要求的看法

在企业招聘过程中,关于学历要求的问题,社会各界意见不一。众多持有普通学历的人士对此感到迷茫。例如,网友@慌先生表示,以他自身的普通学历为例,企业面对众多求职者,难以在短时间内评估其能力,而名校学历则相对容易判断,这种做法似乎并无不妥。然而,也有网友持不同观点,如@异见清心认为,单纯以学历作为评判标准并不合理,因为选拔低学历人才时,面试官需要更加精准的判断力,而许多企业在这方面存在不足。

不同年龄层对此持有不同看法。年轻求职者认为这限制了他们的晋升空间,而部分企业面试官则视其为降低选拔风险的有效策略。

学历与能力的辩证关系

学历与能力是否可以划等号?观察现实,二者虽有关联,却并非完全吻合。在拥有高学历的人群中,确实不乏能力出众者,例如众多“985”和“211”高校的毕业生在科研和技术创新领域取得了显著成就。然而,也有不少低学历人士凭借个人努力,在技能掌握和创业等领域实现了卓越的成就。

新兴行业如直播领域,部分顶尖主播学历水平并不突出,却展现出卓越的商业运营和市场洞察力。此现象表明,在就业标准设定过程中,不应仅凭学历来评判个人能力的优劣。

企业招聘决策的逻辑

企业在招聘过程中遵循特定的逻辑。通常情况下,若企业需招聘约10名员工,在条件允许的前提下,优先挑选“985”、“211”院校的学生是常见做法。当“985”、“211”院校的毕业生数量不足时,企业才会调整标准,吸纳其他院校的应聘者。此类决策在他们眼中是合理且恰当的,因为企业本质上会从自身利益角度出发,综合考虑招聘员工的质量与工作效率。

然而,这一逻辑却未能充分考虑众多非重点院校学生的权益。众多普通高校中涌现出大量杰出毕业生,他们却可能仅仅因为就读非“985”或“211”院校而错失良机,这种情形可能导致人才资源的浪费。

对就业公平性的影响

学历门槛对就业的公正性产生了显著的影响。表面上,学校背景的招聘限制似乎并未导致企业减少招聘规模,似乎对就业率的影响并不显著。然而,深入分析可以发现,这种限制对人才的晋升路径构成了障碍。即便普通高校的学生具备出色的能力,若无法逾越学历的初级门槛,他们进入优秀企业的机会将大大减少。

以我国中西部地区的部分高校为参照,受地域及学校知名度等多重因素影响,学生在求职过程中遭遇“985、211”的门槛,导致他们半天之内难以觅得满意职位,这种现象对就业的公平性构成了损害。

解决学历歧视的方向

尽管已有反对学历歧视的呼声,但彻底解决这一问题尚需长期努力。单靠简单的禁令可能效果有限。然而,我们可以从多个角度着手,例如加强对企业招聘流程的监管,确保选拔过程公开透明。例如,通过网络平台进行公开筛选,这些措施或许能有所助益。

实施过程中遭遇重重挑战,企业是否愿意舍弃既有的招聘策略?监管机构又该如何确保持续监管?这些问题均亟待解决。

各位读者,对于企业在招聘过程中是否应当设定“985、211”院校的学历门槛,您有何看法?欢迎在评论区热烈讨论,并期待您的点赞与文章分享。