巴中,这片蕴含丰富文化积淀的土地上,活跃着一对父子,他们致力于泥塑艺术的传承,其故事洋溢着执着与热情。李积芳与李扶摇,这对父子均身为巴中泥塑非物质文化遗产的传承者。在快节奏的现代生活中,这种传承显得尤为难得和宝贵。

李积芳的艺术生涯开端

李积芳出身于一个充满书香的世家,自幼便对书画情有独钟。他把握业余时间自学书画、泥塑和雕刻,这一坚持便持续了多年。在众多艺术门类中,他选择了泥塑作为自己的专攻领域,并持续深入钻研。这一选择不仅标志着他艺术生涯的起点,也彰显了他对民间艺术的深厚兴趣。自1981年起,李积芳在巴中南龛公园担任雕型技师,在此期间,他创作了众多杰出的作品,如长廊十二生肖石墩等。这些作品不仅为大众带来了视觉上的愉悦,也确立了他在当地艺术界的稳固地位。

他并不局限于国内创作,视野拓展至海外。在1988年,他承接了达县蒲家英烈园的石像设计及制作项目。尽管未接受过专业的美术教育,他凭借顽强的意志,不分昼夜地刻苦学习,广泛涉猎各类知识。经过六个月的辛勤努力,他最终圆满完成了任务。

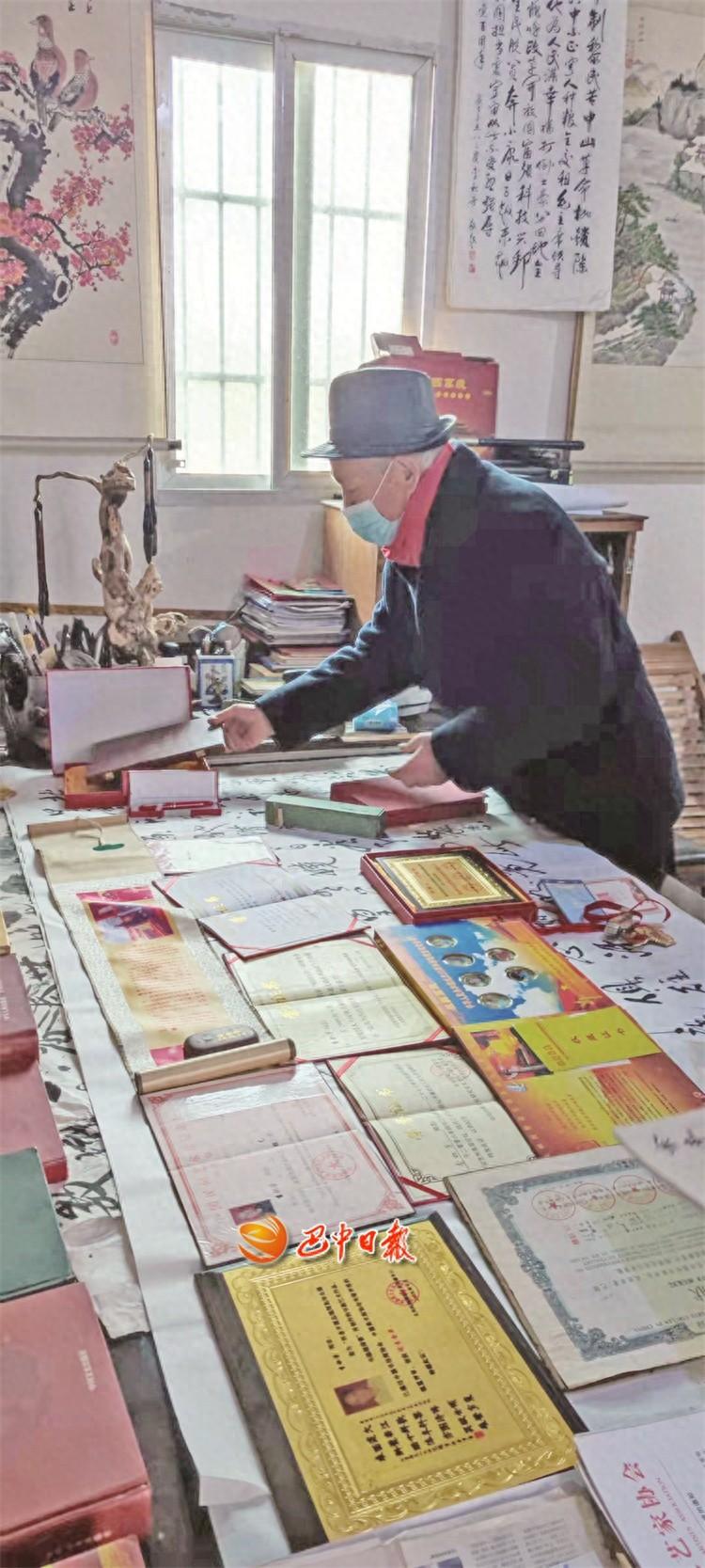

李积芳的众多头衔与成就

李积芳在艺术界具有显著的影响力。身为原巴中县首批书法美术协会会员等多重身份的持有者,他在艺术领域展现出了多元化的特质。特别是,他被评为巴中市非物质文化遗产泥塑的代表性传承人,以及2023年四川省“百姓学习之星”,这些荣誉充分证明了他在艺术追求和探索上的长期努力与成就。

他不仅勤奋工作,更不忘对家乡的艺术教育事业作出贡献。去年,在巴州区大和乡,他倾力打造的乡村艺术馆正式对外开放。馆内展品涵盖传统文化和红色文化两大主题,其中泥塑作品以栩栩如生的形象展现了革命故事。他希望通过这些作品,传承巴中地区的红色文化。

儿子李扶摇的传承之路

令人欣慰的是,在泥塑的传承领域,李扶摇的儿子自幼便沐浴在家庭的艺术气息中,对泥塑产生了浓厚的兴趣。他不仅继承了这一传统技艺,更成为了非物质文化遗产的传承者。在他看来,泥塑虽然表面看似简单,但其内在的深厚底蕴和操作时的精妙之处,只有亲身体验方能领悟。

他在精通此技艺后,勇于进行创新实践,如将泥塑技艺转移至转盘之上。这一举措体现了他在继承传统的同时,敢于挑战自我的精神。他深刻认识到,技艺的传承不仅仅是技法的延续,更要吸引公众的参与,于现代社会中注入新的生机与活力。

手工泥塑的发展现状面临挑战

泥塑作为中国历史悠久且内涵丰富的民间艺术形式,其发展却遭遇了现代社会的多重挑战。一方面,随着现代娱乐形式的兴起,众多年轻人对泥塑等传统手工艺的关注度有所下降。以巴中地区为例,受到现代艺术文化的强烈冲击,参与泥塑学习活动的年轻人数量相对较少。

泥塑工艺的学习难度较大。这一领域不仅要求学习者具备一定的美术功底和丰富的实践操作经验,而且在材料准备和技艺掌握方面也相对复杂。此外,能够提供专业指导的技师数量相对较少。

非遗传承中的家族传承意义

李积芳及其子李扶摇一家的家族传承,堪称非物质文化遗产传承的典范。这种传承模式确保了技艺的连续性。在家庭内部,言传身教是最直接的教育手段。儿子目睹父亲长期投身于泥塑创作,相较于外人,他更能深刻领悟这门手艺的精髓。

家族传承有助于保留手艺的独特风格。从李积芳至李扶摇,他们在传承泥塑工艺的过程中,融入了个人的审美与艺术追求。此外,家族传承模式为非物质文化遗产的持续传承提供了坚实的保障。

传承者的期待与展望

李积芳与李扶摇对泥塑的传承抱有积极愿景。他们期望有更多本地学校加入其中,将艺术馆打造为学生的红色研学场所。同时,他们希冀在本地小学设立雕塑艺术课程,免费授课,旨在培育更多对泥塑充满热情的后辈。

社会期待获得更多支持,包括政府部门增强对手工艺的扶持力度,以及各类艺术机构提供更多展示平台。在此,不禁引发疑问:广大读者,您是否愿意支持这对父子守护这份宝贵的非物质文化遗产?我们期待您的点赞与分享,并热切欢迎您在评论区分享您的观点。