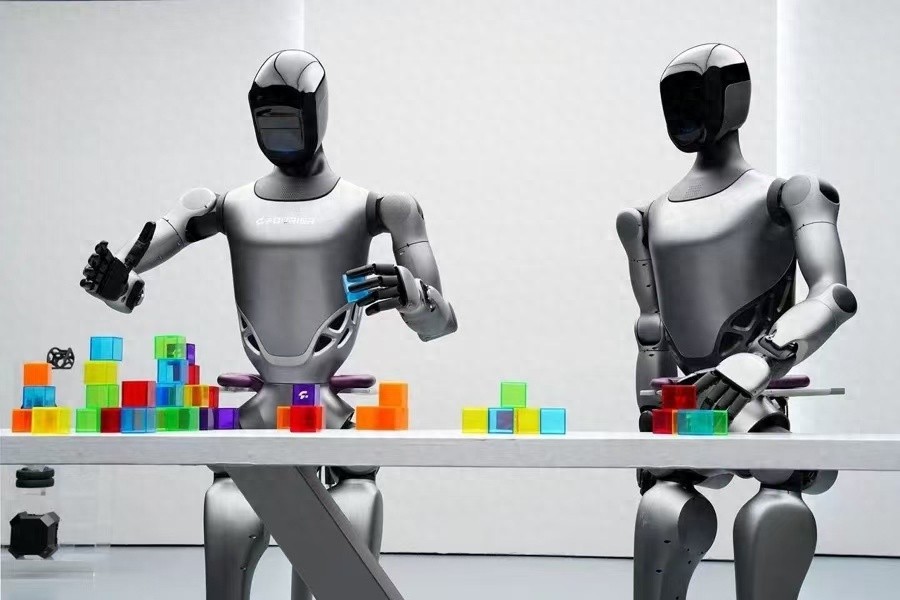

人形机器人持续吸引公众的目光,大众热切期盼它们能进入家庭,提供科幻电影般的贴心服务。但现实情况是,人形机器人要真正走进家庭,仍面临漫长的道路。在此过程中,诸多亟待解决的难题亟待克服。

商业化路径漫长

人形机器人的商业化进程通常遵循从工业应用起步,随后转向商业服务,最终进入家庭市场的顺序。众多制造商正沿着这一路径不断探索。许多制造商已在工业环境中进行了多种尝试,如在大型制造工厂中,人形机器人承担起部分生产流程中的基础工作。随后,他们逐步拓展至商业服务领域,例如商场中的导购机器人等。然而,要实现进入家庭市场的最终目标,面临着诸多挑战。业界对于这一目标的实现时间预测存在分歧,但共识是短期内难以实现。这是因为人形机器人若要从商业服务领域进入家庭市场,还需进行大量的优化和改进。

当前的人形机器人在适应家庭环境方面尚显不足,它们未能充分应对家庭环境的复杂多变性。与人类相比,在人形机器人处理家庭事务时,往往显得不够灵活和机智,这种差距使得它们距离真正融入家庭生活还有一段距离。

日常生活场景应对劣势

通过抱持无法自理的老年人的实例,我们可以明显看出人形机器人的不足之处。在南方科技大学机器人研究院院长戴建生教授的交流中,这一场景被提及。人类护理员能够凭借自身的体态调整,轻易地使失能老人感到舒适,而人形机器人则难以做到这一点。目前市面上的人形机器人展示的能力多集中在无感的“物体”操作上。它们缺乏与人类相似的感知能力,无法有效应对家庭中充满情感互动和特殊状况的环境。

家庭环境中,人形机器人若无法针对家庭成员的不同状况进行恰当的交流,则其作用将大打折扣。以儿童为例,它们可能需要更具亲和力的互动模式;而对于老年人,则需要更加细致入微、温柔体贴的交流。然而,对于当前的人形机器人来说,实现这些需求尚存在一定难度。

数据获取局限

业界普遍认知,数据对于人形机器人的训练至关重要。戴建生强调,除了硬件和软件的优化,数据的获取与训练更为关键。但遗憾的是,目前数据获取面临着显著的局限性。特别是对于大众期望的人形机器人能够实现情感互动等能力,若缺乏真实家庭场景的大规模数据支持,这些功能将难以实现。当前,行业焦点集中在仿真场景的数据收集上。一些业界人士甚至建立了大型仿真中心,通过模拟各种场景来对机器人进行训练。

MobileALOHA项目的控制系统采用了独特的收集数据手段。同时,在某个智能社区中,提出了基于视觉与音频数据的学习训练策略。尽管这些方法取得了一定的成效,但它们仍存在明显的局限性。以视觉音频结合的训练方法为例,虽然提升了机器人执行简单任务的成功率,但其推广应用却面临诸多挑战。

不同训练方法的弊端

多种训练技术均未能使服务机器人满足预期标准。MobileALOHA通过监督行为克隆的训练方法,面临众多悬而未决的问题。以特斯拉Optimus为例,虽然在特定场合如“派对”中能展现出流畅的表现,这主要依赖于遥控操作,但并非在常规情况下能够完全依赖的手段。

某具身智能社区所提出的训练方法,尽管在擦拭任务中提升了成功率,然而,即便是一项看似简单的动作,对于机器人而言,完成起来仍充满挑战。更不用说将其应用于更复杂的任务中。这一现象表明,尽管当前存在多种训练方法的创新,但它们仍无法使机器人达到理想的功能水平。

复杂动作的困境

人形机器人完成抱起失能者等复杂动作存在极大难度。目前,与实现此类复杂动作的目标尚有较大差距。这一现状不仅源于当前训练方法的局限,还与数据利用的低效率有关。若要机器人执行更复杂的动作,关键在于获取并有效运用高质量数据。然而,无论是通过仿真场景还是其他途径收集的数据,在质量与利用效果上均不尽如人意。

实际上,在人形机器人在工业向商业场景的过渡过程中,遭遇了众多适应性挑战。而一旦转向家庭环境,所涉及的复杂动作问题则更为严峻。这要求机器人在硬件构造及软件算法等方面实现全面革新。

未来的期望

我们期待人形机器人领域在细节技术方面取得突破。若能实现这一突破,数据收集、训练以及执行复杂动作等环节的逻辑运行将更为顺畅。社会对人形机器人进入家庭领域抱有诸多期待。民众渴望拥有如同科幻电影中的机器人管家。同时,行业也期望在人形机器人进入家庭领域取得显著进展,以此拓展更广阔的市场。

您认为人形机器人何时能真正进入家庭使用?期待读者留言参与讨论,同时欢迎点赞并转发本篇文章。