近期,济源一中校园内发生了一件引人注目的事件——“在学校我们也能制作蚕丝被”。这一活动的众多细节和独特体验,共同构成了这一校园事件的独特吸引力。

社团课程背景

济源一中知行社为学生准备了内容丰富的社团活动课程。该课程不局限于传统的理论教学,更强调学生的实践体验。知行社的成立具有深远意义,旨在为学生提供日常难以接触到的实用技能学习机会。在众多社团活动主题中,选择蚕丝被制作,既是对传统文化传承的尊重,也是对手工制作魅力的认可。在当今素质教育倡导的背景下,知行社的这一举措充分体现了对教育理念的积极响应。据悉,此类手工实践社团活动在其它中学较为罕见,约占所有社团活动主题的10%左右。

原料准备与前期处理

本次制作的蚕丝被所用蚕茧系特别挑选。优质的蚕茧对于生产高质量的蚕丝被至关重要。学生们为此活动搜集了众多优质蚕茧。由于蚕茧为中空结构,在煮茧过程中遭遇了挑战。煮茧袋常浮于水面,导致最上层蚕茧难以煮开。杨致远及同学们动用智慧,佩戴手套,用杆子将蚕茧压入水中并适时翻转。时间要求严格,煮制数分钟后,泡沫增多,需再次翻转以确保均匀煮制。煮茧作业结束后,需将热袋放入冷水中降温,此过程需同学们格外小心,任何疏忽都可能影响蚕丝质量。

清理与初步加工

气温下降后,取出蚕茧,此时茧内含有较多热水,需用冷水浸泡,并需谨慎细致地翻动和按压,同时更换清水,直至水变得清澈。对于同学们来说,清除蚕茧中的蚕蛹是一项不小的挑战。那些注重卫生的同学对蚕蛹的黏滑感和异味感到难以忍受,尽管如此,大家还是勇敢地面对。在此过程中,许多同学曾想放弃,但在老师和同学们的鼓励下,他们坚持了下来。最终,大约有80%的初始参与者完成了这一工序。接下来,需要将丝帛套在特制的竹弓上,每个竹弓都是精心制作的,制作这些竹弓花费了近一周的时间。

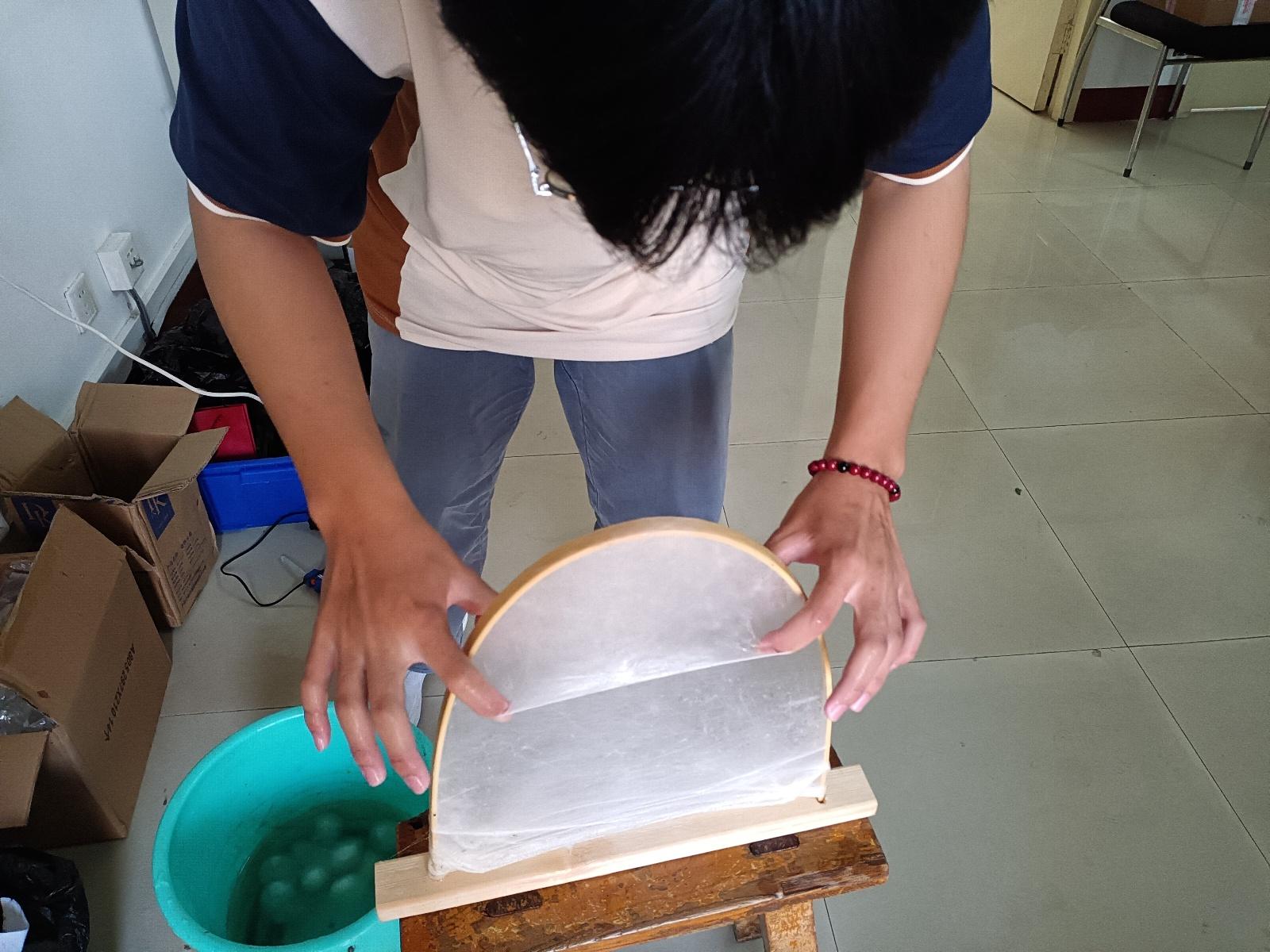

制作绵兜

将丝帛延展并套于竹弓之上,这一操作颇具挑战,需耐心与技巧。仅20层蚕丝方能织成所谓的“绵兜”。每当一个绵兜制作完成,同学们便洋溢着满满的成就感。在完成40余个绵兜的过程中,2023级37班的同学们普遍完成了至少两个绵兜的套制。制作完成后,绵兜需从竹弓上取下,进行清洗与晾晒。晾晒环节需在通风顺畅、阳光适中的地方进行,师生们为此投入了大量心思。最终,学校一间约30平方米的空闲实验室被选为晾晒地点。

蚕丝被成型

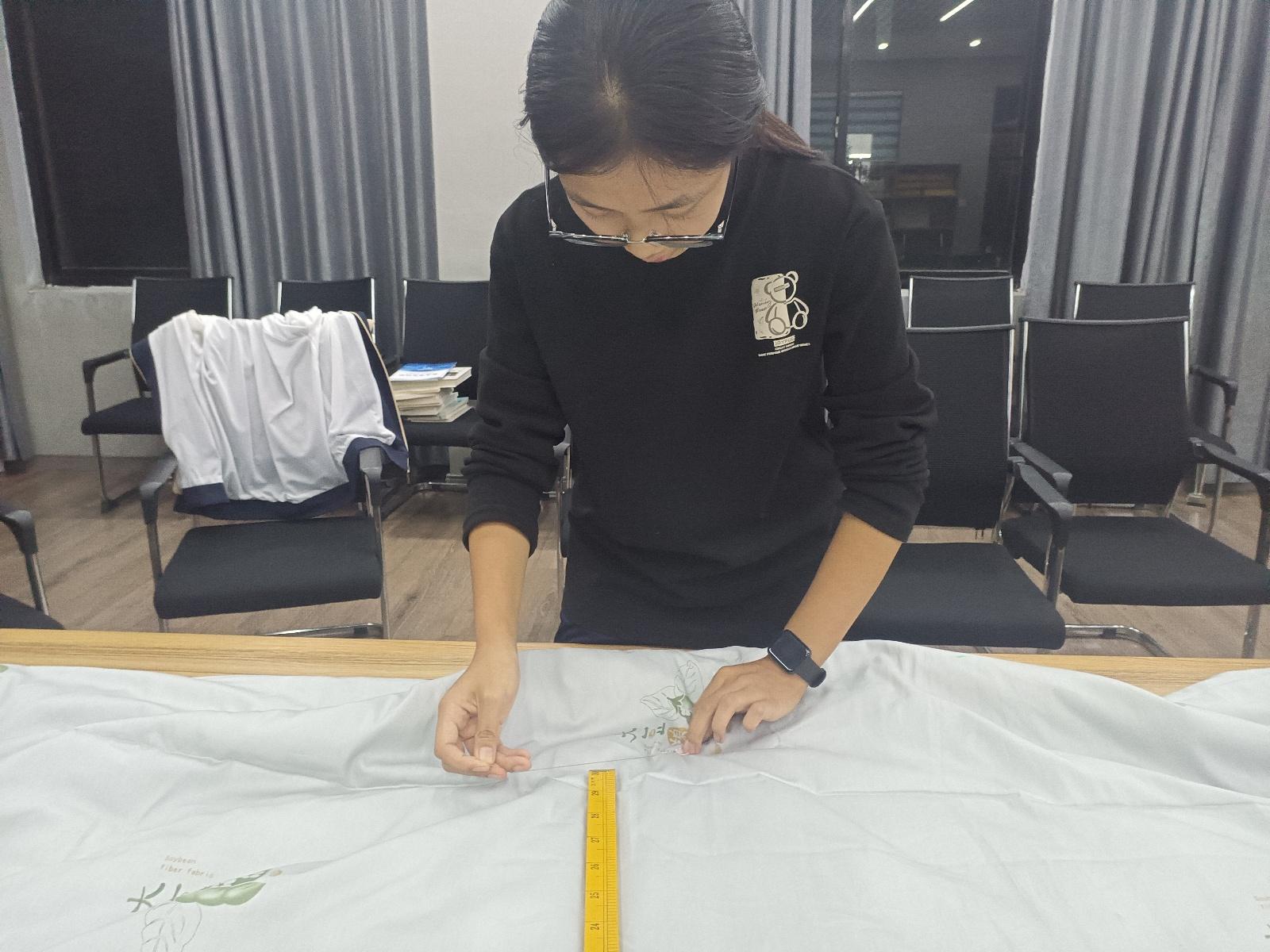

绵兜晾干后剪成绵片,随后六人分别站在四周,合力向外拉伸。这一动作对协作能力要求颇高,起初大家配合生疏,经过数轮练习,逐渐掌握了技巧。拉伸时,厚处用力要大,薄处则需轻柔,逐步使绵兜变薄。待绵兜尺寸达到1.5米乘2.1米,与被芯相匹配时,轻轻放置其上。随后,通过一系列繁琐步骤,将蚕丝平整地包裹在被芯内,此时蚕丝被初步形成。在此过程中,每位同学都格外谨慎,生怕操作失误导致蚕丝破损或不平整,进而影响成品质量。

细节修饰与完善

蚕丝被套紧后,需进行缝制定位花的操作。首要任务是处理线上的打结,尽管这个步骤难度不高,却标志着整个缝制流程的开始,且至关重要。缝制上下定位花尤为困难,学生们遇到了不少难题,针线常常难以找准位置,不时还会扎到手指,每次有人受伤都会引发一阵欢笑。在完成定位花的打结时,起初只有一位同学能独立完成,这使大家意识到即便是看似简单的缝补工作也颇具挑战。通过相互学习和不断练习,同学们逐步掌握了相关技巧。整个蚕丝被的制作过程大约持续了两小时,每个人都收获颇丰。

在学校举办特色手工制作活动无疑具有深远意义。您是否曾参与过类似的校园手工活动?诚挚邀请您在评论区分享您的体验,并对本文点赞及转发。