昨日上午,拱宸桥与大运河畔洋溢着热烈的气氛。一场蚕丝被手工制作大赛在此举行,犹如一场盛大的庆典,吸引了众多市民与游客的目光。此次大赛背后蕴藏着诸多令人期待的亮点,无论是参赛者精湛的技艺,还是深藏其后的原料知识,都成为了观众关注的焦点。

大赛现场概况

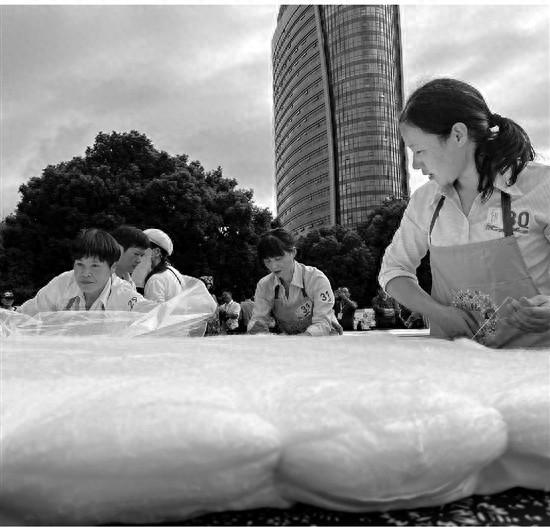

运河文化广场上,12张大台子整齐排列,形成了一幅令人瞩目的三行壮观景象。这些台子是来自杭州各区县市选出的48位高手竞技的舞台。现场到处可见忙碌的身影,选手们正熟练地将蚕丝绵被拉制得既轻薄又透亮,不断铺叠,紧接着进行缝边和装套。仅用20分钟,一床床精美的蚕丝被便制作完成。整个过程既迅速又井然有序。众多路人被这一幕所吸引,他们或驻足观赏,或热烈讨论,现场气氛热烈非凡。

运河文化广场成为大赛一大亮点,其独特氛围为赛事增色。杭州众多高手齐聚一堂,各式制作技艺在此交汇碰撞。民众的热情参与,使得赛事人气旺盛。

观众的惊叹

李女士是现场深受震撼的观众之一。她坦言,尽管家中已有蚕丝被,却对制作过程一无所知。目睹选手们娴熟地将柔软的丝绵整理并拉伸成被子,她不禁感叹自己的见识得到了极大的拓宽。像李女士这样的观众并非个例。对于大多数人习以为常的蚕丝被,在目睹其制作过程后,才发现其复杂与精细。他们对选手们所展现的精湛手工技艺深感钦佩,现场观众纷纷发出惊讶与敬佩的赞叹声。

民间高手们的精湛技艺使众多人对蚕丝被的制作工艺有了全新的认识,不再仅仅是停留在表面的了解,而是产生了由衷的敬佩。这种敬意源于每一次丝绵铺叠中所蕴含的丰富技巧与宝贵经验。

原料的讲究

本次赛事所使用的材料源自独特渠道。主办方透露,生产丝绵被的原料取自杭州市蚕桑技术推广总站。其中,“丝绵1号”的白色纤维较为粗壮,制成的蚕丝被既保暖又蓬松,不易发生硬结,且使用寿命较长。而“金蚕1号”则是采用天然黄金茧蚕品种,富含β-胡萝卜素等对健康有益的活性成分。这些原料的各自特性决定了蚕丝被的多样品质,从保暖性能到保健功效,这展现了大自然原材料与手工技艺的完美融合,反映了在品质追求中蕴含的精湛工艺。

这些精细的原料分类体现了对品质的执着追求,同时为参赛者提供了清晰且上乘的创作起点,确保了成品被子的质量在原材料阶段就达到了一定的高度。

大赛评审环节

在本次大赛中,丝绵1号金奖共有8个,金蚕1号金奖也有8个,同时还有5个巧手奖被颁发。评审过程极为严格。评审组组长,中国蚕学会副理事长吴海平指出,评审过程中考虑了众多因素。评审内容从叠网、整理、固定等环节入手,包括技艺熟练度、铺棉是否均匀、外观是否规整、操作规范性等,均作为评判标准。此外,还综合团队默契度和完成效率等多个方面进行评分。这些严格的评审标准旨在挑选出真正的蚕丝被制作高手,每一奖项均体现了选手在多个维度的卓越表现。

该评审体系全面评估选手,旨在筛选出优质高水平的作品与选手,确保其在竞争中脱颖而出,同时确保赛事的公正与合理性。

蚕桑全产业链展览

蚕桑全产业链展览区的另一侧人潮涌动,气氛热烈。非遗文化区内的清水丝绵技艺传承人沈美丽尤为引人关注。她现场演示了高超的剥蚕技艺。这一技艺包括选茧、煮茧、漂洗、剥蚕、开棉及晾晒等六个步骤。沈美丽指出,只有长丝才能用于手工制作丝绵被。她还分享了鉴别纯手工桑蚕丝被的方法,建议消费者查看商品标签,确保看到“100%”“桑蚕丝(长丝)”等字样。因为仅标注“蚕丝”的产品可能是柞蚕丝,其保暖性和柔软性均不及桑蚕丝。

该展览区域的设计填补了蚕桑产业链中公众认知的空白,不仅让观众目睹了蚕丝被生产的最终阶段,同时也揭示了从最初的蚕茧到丝绵的完整制作流程。

观众互动与参与

活动中观众积极参与,不仅现场观赛,更从中习得识别蚕丝被的技巧。现代信息传播手段为观众互动搭建了优质平台。观众可通过扫码欣赏精彩赛事,此举也提升了无法亲临现场者的参与体验。此类赛事在展现传统手工技艺的同时,亦巧妙融合了现代传播手段。

在参与此类活动中,观众兼具观赏与互动的双重身份。所获取的知识应在此处共享。若你曾目睹这场既有趣又富含知识的蚕丝被手工制作大赛,你又将如何向朋友描绘这场盛事?期待各位点赞并转发本文,同时热情地在评论区分享您的观点。