近期,桂林市悄然掀起了“捡秋”的热潮。这一活动从传统的农作转变为户外搜集自然物品的新形式。在秋季,桂林的景色色彩缤纷,而“捡秋”现象的背后,体现了桂林市民对秋季的独特热爱和生活态度。这一现象已成为当地一道独特的人文风景,值得关注。

“捡秋”概念的转变

过往,“捡秋”一词主要涉及农民在秋收后搜集田地中遗留的谷物,这是农业劳动的延续。然而,在当代桂林,“捡秋”的含义已扩展至人们在户外搜集秋季掉落的树叶、花卉及果实等自然物品。这一变化映射了时代的演进。随着农业生产方式的转变,人们在解决温饱问题后,愈发重视与自然的亲近,并享受大自然在秋季所赋予的独特馈赠。例如,桂林市民会前往公园等地寻找银杏叶、桂花等自然景观,从而丰富了“捡秋”活动的内涵。

“捡秋”地点增多

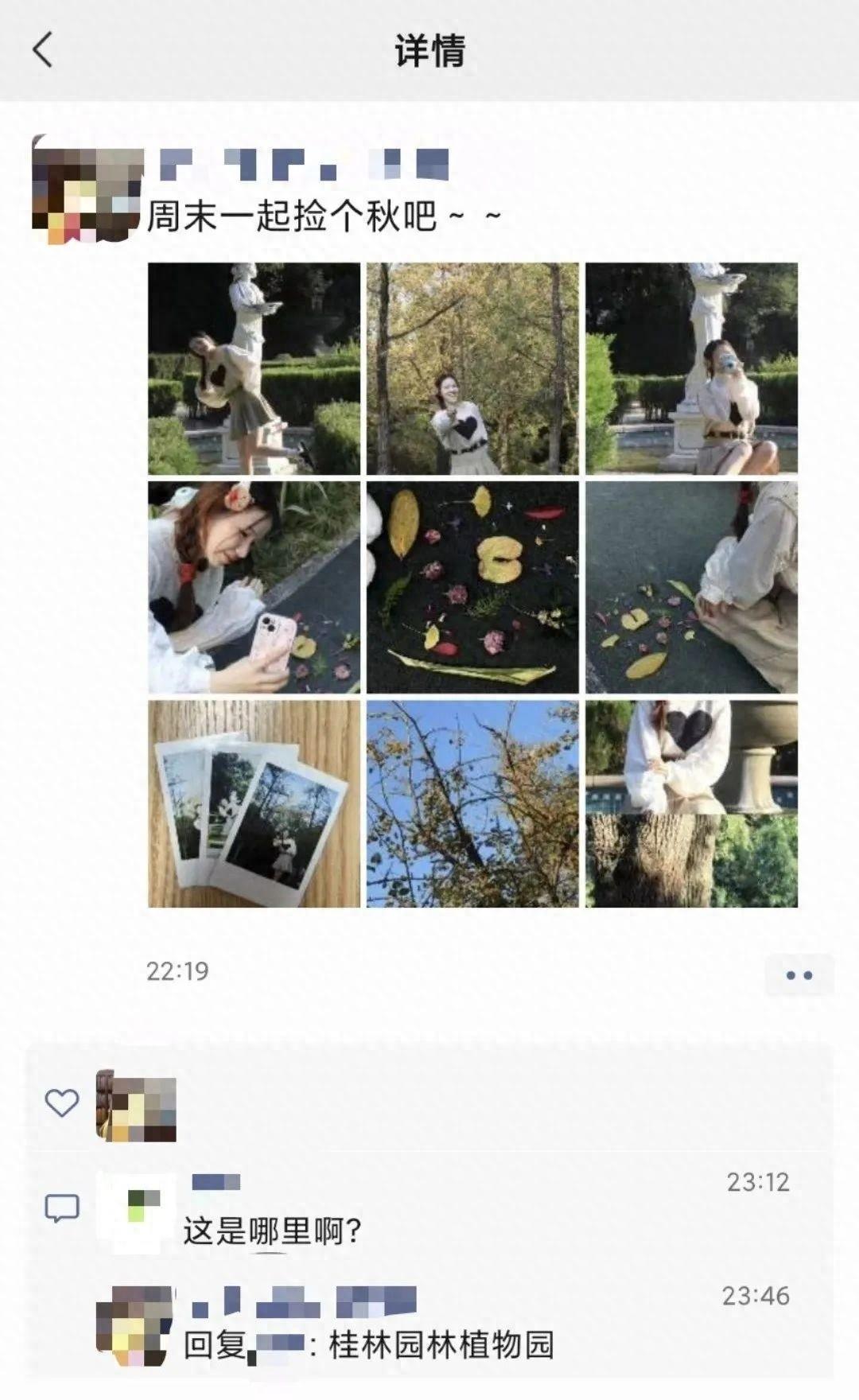

桂林地区,“捡秋”活动场所日益丰富多样。园林植物园成为其中热门选择之一。例如,居住在叠彩区大河乡的市民王女士,便专程前往园林植物园参与“捡秋”。同样,这里还有许多家长带着孩子一同前来。西山公园同样备受青睐,各个角落都可见到参与“捡秋”的市民身影。此外,訾洲公园、七星公园等地也颇受欢迎。园林植物种类繁多,这些地方无疑是人们体验“捡秋”魅力的理想场所。

不同人群的“捡秋”

桂林市众多民众热衷于参与“捡秋”活动。其中,市民唐菊珍拥有丰富的“捡秋”经验,从儿时跟随祖辈在田间地头“捡秋”,到如今在公园中体验乐趣。2日下午,园林植物园内,陈女士携子女在树下采集桂花,年轻女性则在木棉树下捡拾飘落的枝叶。不同年龄层的市民也纷纷加入其中,有的是为了享受秋天的气息,有的是为了亲子教育,共同投入到这一活动中。这一现象充分说明,“捡秋”已成为桂林众多市民生活的一部分。

“捡秋”的创意利用

市民们巧妙地运用了“捡秋”的收获。唐菊珍将每一次偶然的发现或用于收藏,或用于手工制作,例如将银杏叶制成书签。刘女士计划用落叶绘制一幅画作,并提前准备了丰富的工具,沿途细致地收集落叶。王女士带着孩子参与“捡秋”,旨在通过寓教于乐的方式,让孩子对桂花有更深入的了解。市民们的创意让“捡秋”活动超越了单纯的收集,转变为一种艺术创作。

社交媒体上的“捡秋”

社交媒体助力了“捡秋”热潮的扩散。在“小红书”APP中,桂林本地用户发布的“捡秋”内容广受欢迎。例如,“松鼠米米”发布的彩色落叶和花瓣图片获得了近200个点赞,另有用户分享了详尽的“捡秋”路线和攻略。这些内容不仅增进了公众对“捡秋”活动的认知,也在一定程度上激发了更多人亲自参与“捡秋”的兴趣。

“捡秋”背后的城市文化

桂林“捡秋”热潮反映出该城市适宜居住的特点。随着秋天的到来,高远的天空、树荫下的凉爽微风以及温暖的阳光,共同构成了外出游玩的绝佳天气。桂林迷人的秋色是大自然的恩赐,而“捡秋”活动则展现了市民对这份恩赐的重视。人们对这种生活方式充满热爱,沉浸在自然中探寻美好、创造美好的过程中。这无疑也是桂林城市文化中崇尚自然、珍惜生活的生动体现。

你是否也对桂林那别具一格的“拾秋”习俗心生向往?欢迎在评论区分享你的见解。若你认同这篇文章,不妨点赞并予以转发。