近期,喜讯从三江源地区传来。据三江源国家公园管理局公布的数据,该区域的生态环境已发生显著变化。这一喜讯无疑令人感到振奋。

地表水资源量增多

三江源区域的生态保护工作取得了显著成效。依据近五年的数据,该区域地表水资源量较多年平均值高出33.7%。每一滴水都显得尤为宝贵,其水源涵养量年均增长超过6%,这一数据揭示了生态保护正朝着积极的方向发展。长江、黄河、澜沧江作为我国关键的水系,其地表水增量显著,对中下游地区的水源供应至关重要。同时,这也显示出以往的保护措施具有极高的针对性,并且持续发挥着积极作用。

水源增多导致水体和湿地生态系统面积显著增加,净增面积已达到309平方公里。特别值得欣慰的是,长江、黄河、澜沧江的出境水质稳定,均达到了Ⅱ类及以上标准,其中Ⅰ类水质比例接近40%。这一变化对区域乃至全国的水资源安全产生了重大且长远的正面影响。

重要的“中华水塔”

三江源位于青藏高原的核心地带,作为长江、黄河、澜沧江三大河流的发源地,它享有“中华水塔”的美誉,其地理位置之独特,无可比拟。每年,它向我国中下游的18个省、自治区、直辖市以及周边的5个国家输送超过600亿立方米的清洁水源。这一数据充分体现了它在众多地区水资源中的核心作用。一旦出现任何问题,其影响范围将极为广泛。

三江源对地球生态的稳定起着至关重要的作用,宛如一个稳固器。它所滋养的水源是众多生物的生存之源。若三江源水源枯竭或水质变差,将引发一系列毁灭性的连锁反应。由此可见,保护三江源生态的重要性远远超出了人们的预期。

保护修复工程显成效

自2016年始,青海省启动的三江源生态保护修复工程分为一、二期,对于阻止三江源生态环境恶化趋势起到了至关重要的作用。众多项目实施情况受到广泛关注。在工程中,巡护道路和环境教育等基础设施项目得以建成;同时,为了解决生态问题,实施了包括黑土滩治理、沙漠化土地防治、退化草场改良、湿地保护以及有害生物防治在内的多项生态保护与修复措施。

通过实施多个项目的战略措施,取得了显著的成果。这一规模宏大、持续时间长且具有系统性的工程项目,在三江源地区引发了显著的变化。千湖景观的恢复便是这一变化的显著标志。由此可见,只要决策科学合理,执行得力,即使是严重受损的生态环境,也有望得到修复,并重新焕发生机。

生态系统整体提升

三江源生态系统正呈现整体良好的发展趋势。林草覆盖率已超过74%,这一显著数据反映了大量土地被植被覆盖,有效阻止了水土流失。在黑土滩治理区,植被覆盖率从不到20%提升至80%以上,实现了显著进步。2020年,草原综合植被覆盖率达到61.9%,比2015年提高了4.6个百分点,湿地植被覆盖度也稳定保持在66%左右,这些数据均显示出植被健康的良好态势。

生态系统的多样性、稳定性和持续性呈现上升趋势,植被数据普遍呈现增长态势,这一现象显示出生态链正逐步加强。此变化进一步推动了生态区域生物多样性、水循环等多个方面的积极效应。

生物多样性持续丰富

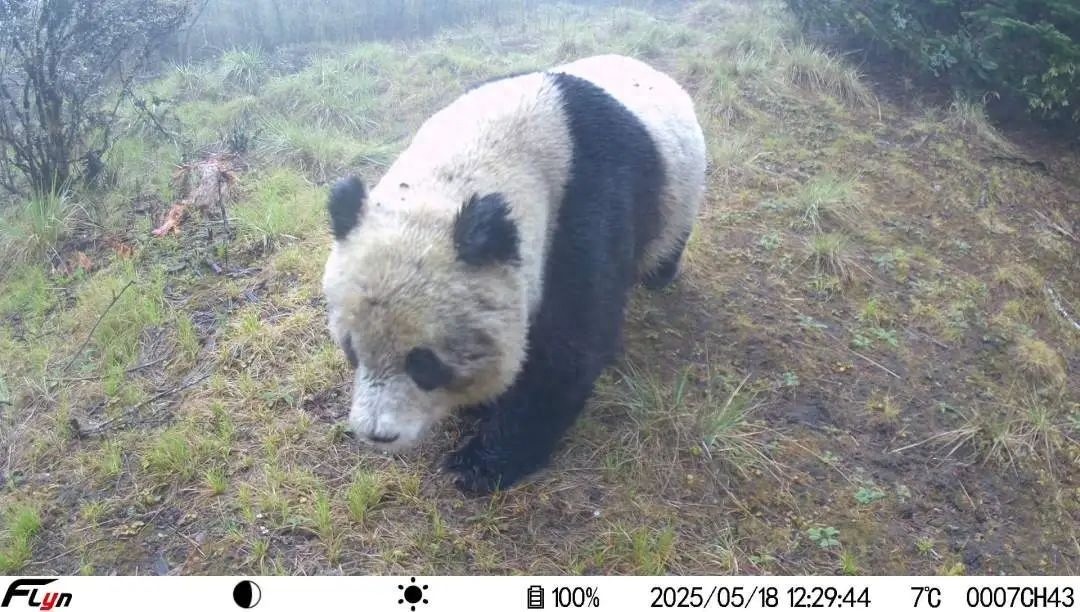

三江源地区的生态环境持续向好,生物多样性逐渐丰富。以藏羚羊为例,其数量从保护初期的不足两万只增长至超过七万只,保护级别也从濒危降至近危,这一变化成为保护成果的显著标志。同时,雪豹、金钱豹、欧亚水獭、白唇鹿、野牦牛、藏野驴、猎隼、黑颈鹤、金雕、兔狲、藏狐等多种动物的生存状况也均有明显改善。

野生动物数量的增加显示出,它们赖以生存的栖息地和食物资源正持续得到优化。在生态系统中,每一种生物都承担着不可或缺的作用,其兴盛也将助力整个生态环境向更为多元化和健康化的趋势发展。

三江源地区已实现显著生态进展,接下来应如何保持这一进步势头?我们期待各界人士积极分享观点。此外,也诚挚邀请读者点赞并转发本文。