近期,上海市金山区发生的一起案件引起了广泛关注。该案中,只需几个简单步骤,便能制造假冒“苹果”电池,其背后隐藏着可观的非法利益。四人未经授权,竟然对知名“苹果”品牌下手。是什么促使他们冒险?这一行为无疑触及了公众的敏感地带。

销售不佳生计难

自2022年2月份起,王某以销售电子产品为生,然而他的经营状况极为严峻。微薄的收入甚至无法满足基本生活需求,这迫使他不得不通过非法途径来获取收益。由于常规商业渠道无法带来高额利润,王某转而涉足制造假冒名牌产品的领域。对于王某这种因生计所迫而走上违法道路的行为,是道德的沦丧还是社会监管的缺失?这一问题引发了我们的深入思考。尽管许多人同样面临着生计的困境,但他们仍然坚守法律底线,这充分说明非法行为并不能成为逃避法律的借口。

令人震惊的后续发展接踵而至。王某开始执行其冒充“苹果”品牌电池的阴谋,他通过收购他人持有的半成品电池来推动该项目的进行。

未经授权搞生产

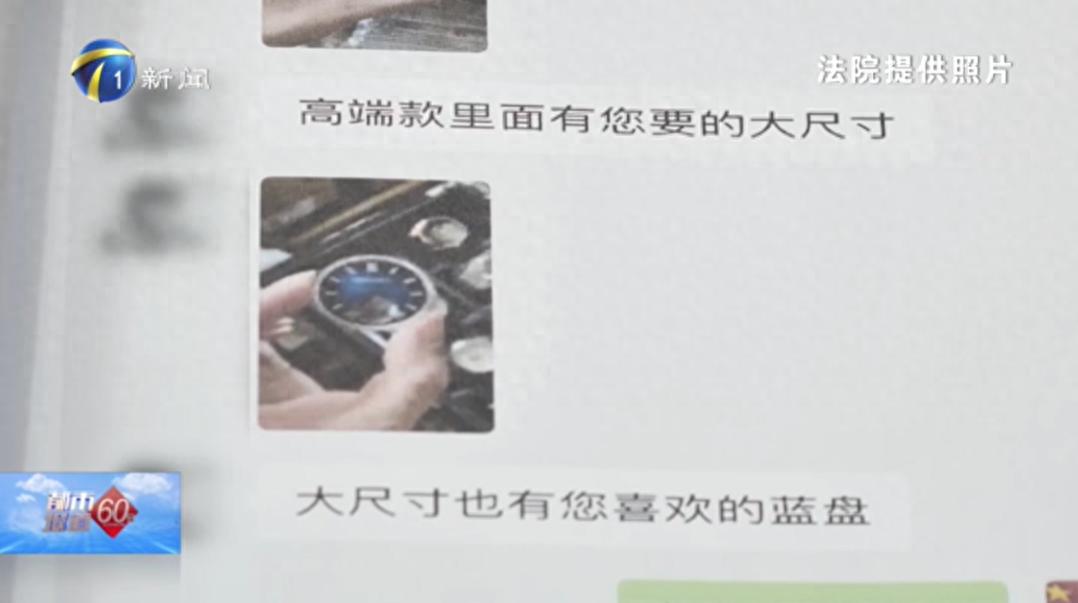

2022年2月至2023年10月,王某未获得苹果公司品牌授权,私自将半成品电池的加工业务外包。他面对苹果这一知名品牌,却置法律法规于不顾。在此期间,王某非法经营金额高达160万元,个人获利6万元。这一金额并非小数,充分暴露了他假冒行为的规模。这些非法生产的假冒电池流入市场,不仅损害了苹果公司的利益,还可能对消费者安全造成威胁。消费者在购买产品时,往往依赖品牌信誉,这类假冒产品严重破坏了市场信任体系。

王某的行为牵涉到其他人员的介入,其中张某与赵某两人为其假冒生产活动提供了协助。

协助生产加工忙

张某和赵某按照王某的指令,将半成品电池加工成冒牌的“苹果”牌电池,并从中获取加工费用。张某负责假冒“苹果”品牌电池的印刷、生产和管理。他们合计生产了超过6万块假冒电池,非法经营额超过60万元。为追求利益,他们无视法律和道德规范。在加工过程中,他们可能未充分认识到此举的严重后果,包括可能遭受刑事起诉,以及消费者可能面临的安全风险。同时,若此类非法生产在行业内扩散,将对整个电池市场产生负面影响,挤压正规企业的生存空间。

生产出的假冒电池还需要向外发货等一系列操作。

蒋某参与发货卖

2023年7月至10月,王某委派蒋某负责将半成品电池加工,并假冒“苹果”品牌进行包装及对外发货。蒋某的加入,使得该假冒“苹果”电池的犯罪团伙结构更为严密。蒋某非法经营额高达20余万元,非法所得超过2万元。在这一过程中,蒋某所承担的角色看似平凡,实则造成了严重的负面影响。他可能使这些假冒电池扩散至全国多个地区,对众多消费者构成潜在威胁。原本属于正规商品流通环节的发货渠道,如今却成为假冒伪劣产品的输送通道,严重扰乱了商业秩序。

随着案情发展,这些人被公安机关相继查获并依法处理。

终被查获认罪服

2023年10月18日,警方成功查获假冒“苹果”商标的电池18105块。王某作为首批被捕嫌疑人,随后张某、赵某、蒋某也陆续落网。被捕后,四人如实供述了自己的罪行。在审查起诉或案件审理过程中,赵某、王某、张某、蒋某均主动退还了非法所得。这或许表明他们对犯罪行为的悔过,但犯罪事实无法改变。他们的行为已损害了“苹果”品牌形象和电池市场秩序。若他们事先知晓行为后果,是否还会选择冒险?

法律判决引深思

上海金山法院在审理结束后,根据法律规定作出了裁决。王某因涉嫌假冒注册商标罪,被判处三年有期徒刑,缓刑四年,并需支付罚金人民币二十五万元。张某、赵某、蒋某亦分别受到了相应的刑事惩处。该判决体现了法律的公正,对企图从事假冒产品生产和销售活动的人员起到了警示作用。在本案中,从犯亦获得了减轻处罚,这一判决结果也体现了法律的仁慈。此案促使公众思考如何在日常生活中辨别假冒伪劣产品。欢迎广大读者积极参与讨论,点赞并分享本文,如遇到类似假冒行为,请立即举报。