随着学术交流在全球范围内的不断扩展,探讨一份英文学术期刊如何在激烈竞争中占据一席之地并产生深远影响,已成为一个引人注目的议题。《中国文学与文化》这本面向全球学者、专注于中国文学与文化的英文学术期刊,经过十年的稳步发展,已取得了显著的成绩。

创刊及背景支持

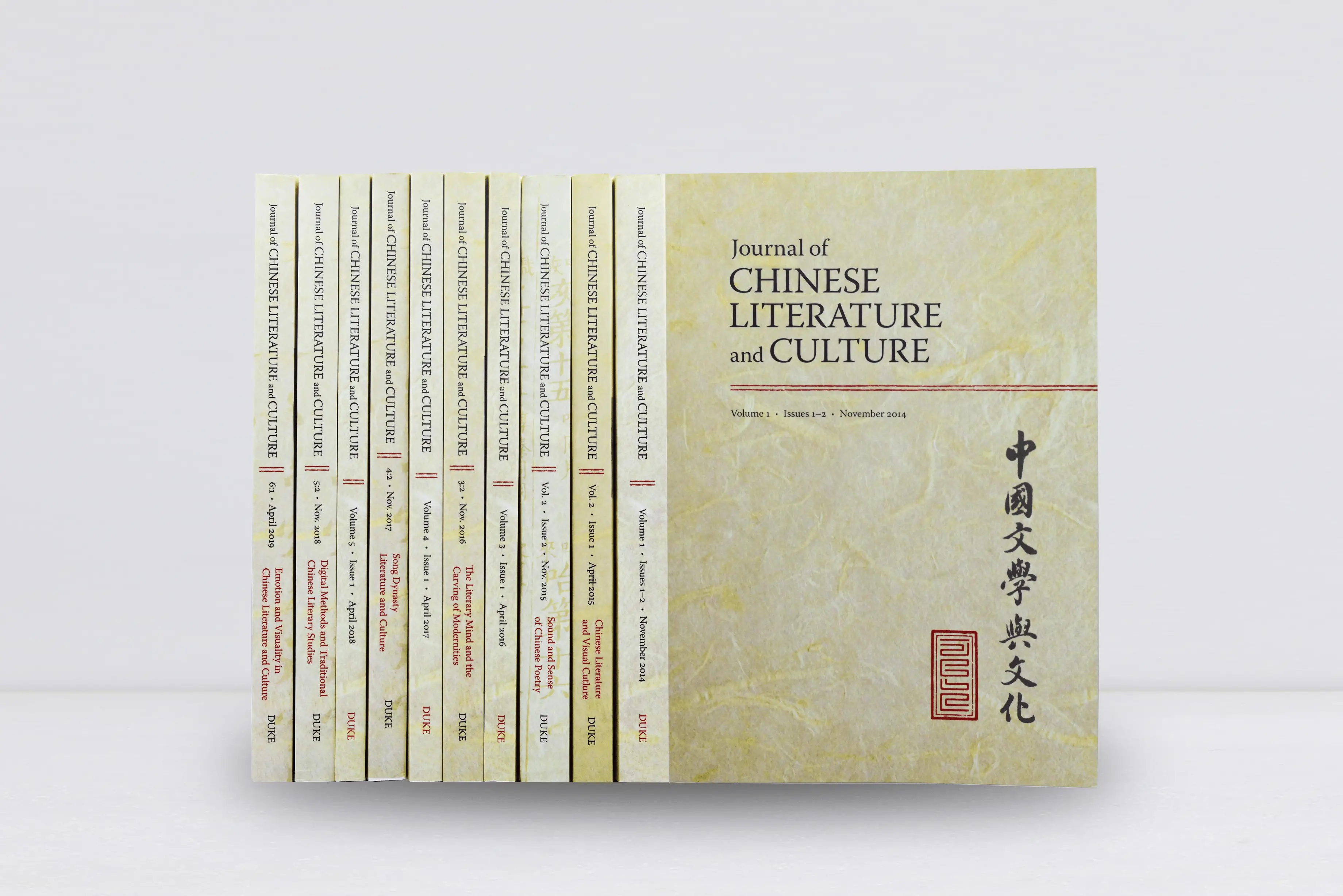

《中国文学与文化》杂志于2013年正式创刊。自创刊以来,该杂志并未孤军奋战,而是得到了多方的有力支持。原国家汉办、现教育部中外语言交流合作中心,北京大学科研部,以及北京大学教育基金会等多个部门和领导均积极参与其中。这一现象充分展现了各方推动中国文学与文化在国际学术舞台上传播的坚定决心。得益于这股强大的支持力量,《中国文学与文化》杂志得以顺利启动。这一切的背后,既是对中国文化走向世界的深切期望,也是整合学术资源向世界传播的重要举措。

该期刊致力于服务全球学者,这一定位拓宽了其发展空间。东方与西方学者均可在此平台畅所欲言,进行学术交流。它不仅是一本期刊,更是连接中国与世界学者,研究中国文学与文化的关键纽带。

出版子平台的建立

蔡宗齐教授指出,《中国文学与文化》作为基础,编辑部构建了数个关键出版物子平台。在这些平台中,由哥伦比亚大学出版社出版的《如何阅读中国文学》系列以及由博睿出版社出版的《中国古典文献与世界》等,特别受到关注。每个平台均如灯塔一般,为学者们指引研究的多重领域。

子平台的设立丰富了研究渠道。以《如何阅读中国文学》为例,它为外国学者带来了新的研究视角,有助于他们更深入地领会中国文学作品。《中国古典文献与世界》一书则侧重于探讨中国文献在世界范围内的阐释和研究情况,加深了全球对中国古典文献的深入理解。

国际汉学家研修基地助力

自国际汉学家研修基地成立以来,已开展了一系列工作。在教育部中外语合中心的引领下,基地自2013年起陆续启动了多项活动。其中包括《中华文明史》的外语翻译项目,该计划将我国源远流长的历史文化译介至全球;此外,还有《中华文明传播史》的编撰计划以及马可·波罗研究计划等。这些活动有效促进了中外学术界在学术领域的合作与互动。

该基地持续致力于促进中外学术界的交流。例如,它通过实施的项目吸引了来自世界各地的学者。这些学者来自不同国家,他们之间进行交流与协作,共同研究学术议题,从而加深了国际学界对中国文化各个方面的理解和认知。

同类北大期刊情况

程苏东指出,在致力于打造世界级期刊的过程中,北京大学中文系成功创办了众多关键期刊。其中包括《语言学论丛》和《传统文化研究》等,这些期刊在学术界颇具影响力。此外,与香港中文大学合作出版的《中国文学学报》亦不容忽视。这些期刊均被视为北京大学促进学术交流与发展的有力工具。

北京大学中文系旗下的各学术期刊各有其研究重点。《语言学论丛》专注于展示语言学领域的最新研究成果,为语言学者提供了一个发表的平台。与此同时,《中国文学学报》则致力于文学研究成果的交流与分享。这些期刊共同构成了北大丰富的学术期刊体系。

新的发展动向

自2022年开始,《中国文学与文化》杂志实施了一项新举措,即与《学术月刊》实现目录互发。蔡宗齐教授亦积极邀请更多学术期刊参与其中。此举有助于中外学术界共同关注对方的研究前沿。对前沿研究的掌握,能够帮助学者们发现新的研究方向和思考路径,从而有效推动知识的更新和共同创造。

此举对于推动期刊自身的成长至关重要。在学术期刊领域,竞争与合作并存的大背景下,通过这种相互促进的互动模式,有效增强了期刊的知名度,吸引了众多学者关注并积极参与到期刊的发展与建设之中。

新媒体时代的发展

刘跃进在当前新媒体时代提出了新的观点。他主张拓宽宣传渠道,并建议采用“简短、平实、快捷”的传播方式,以增强《中国文学与文化》杂志的电子传播效果。这一建议对于顺应时代发展趋势具有重要意义。随着信息获取方式的快速变化,电子传播手段使得众多学者能够迅速了解杂志文章的核心观点。

众多学术期刊已设立公众号、网站等传播渠道。《中国文学与文化》若能利用这些平台及时发布文章要点、最新研究成果等信息,便能迅速与学术领域同步。高效的信息传播有助于显著提升期刊的知名度。

《中国文学与文化》杂志已取得显著成绩,然而,在追求进一步发展的道路上,仍需克服诸多挑战。其中,如何在众多国际学术期刊中稳固并提升自身的影响力,是一个亟待解决的问题。我们期待读者对此展开讨论,并欢迎对文章内容给予肯定的同时,点赞并分享。