网络文化发展迅速,其中部分网络用语迅速流行,但同时也引发了一系列问题。近期,重庆大学的邓海蓉教授发现了一个现象:一名初二语文教师在批改学生周记时,频繁遇到“芭比Q”、“中国人不骗中国人”等网络用语。这一现象反映出网络陈词滥调对青少年语言规范的正面冲击。

初二语文老师的苦恼

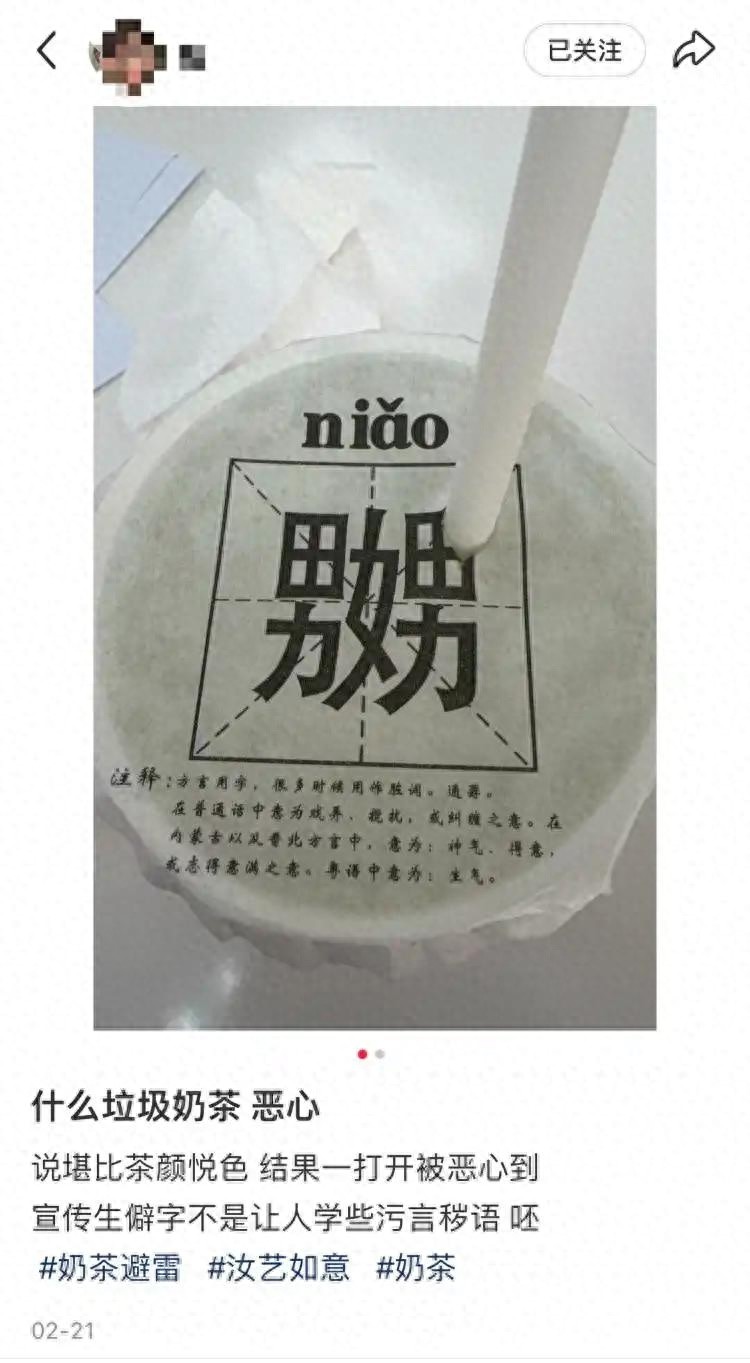

《南风窗》于10月23日报道,一名初二语文教师遭遇了棘手难题。在批改学生周记时,频繁出现网络用语。尽管教师多次批注警示,但效果甚微。此现象反映出网络用语在学生中的流行程度之深。一线教师肩负着维护语言规范的责任和意愿,但在与网络流行文化的对抗中,显得力不从心。事件发生在某初中二年级,具体学校未提及,但亦暗示此类情况可能普遍存在。面对学生的网络用语习惯,该教师虽有心却无力,这一问题该如何解决?

此现象并非孤立。目前,学生上网便捷,信息传播迅速。即便不在周记本中,这些网络用语在学生日常对话中亦普遍存在。步入社会后,这种影响或许将更为广泛和深远。

网络用语流行原因

在互联网盛行的当下,网络用语之所以广受欢迎,原因显而易见。其幽默与简洁的风格深受喜爱,如“芭比Q”这样的词汇,仅用寥寥数语便能够传达轻松愉快的情绪。年轻人群体普遍追求个性表达,网络用语的流行使得他们能迅速融入志同道合的群体。这种流行文化借助社交媒体及短视频平台迅速扩散,例如,一个短视频平台上的挑战活动,就能让“中国人不骗中国人”这样的用语迅速走红。

此类现象虽备受瞩目,实则忽视了语言规范的重要性。网络用语的生成往往缺乏章法,内容浅显,缺乏深度与内涵。尽管从表面上看,这种幽默风趣的语言风格能够吸引大量粉丝。

网络烂梗的危害

网络流行语虽然短期内可能带来乐趣,但其潜在危害不容忽视。这些流行语往往扭曲了语言文字的原始意义。例如,原本具有严谨意义的传统词汇,一旦融入网络流行语中,其内涵便会遭到稀释。以成语为例,网络中的滥用和改编,给学生的知识学习带来了极大的困扰。长远来看,青少年若过度沉迷于网络流行语的使用,可能会丧失丰富自身语言体系的积极性。相关数据显示,那些过度使用网络流行语的青少年,在词汇运用、作文写作等语言能力体现上,相较于不使用或较少使用的青少年,其能力提升速度明显较慢。

这并非最严重的问题,“文字失语症”可能接踵而至。患者的主要症状是在表达观点时,往往词不达意,难以运用丰富而精确的语言来阐述个人见解,而仅限于使用网络流行语来表达简单的情感。

对汉语文化的冲击

语言作为文化的媒介,汉语文化尤为深厚。然而,网络烂梗的广泛传播,对汉语文化的传承构成了挑战。许多规范的汉语词汇都历经历史的积淀和文化的浸润而形成。相对而言,网络烂梗则代表了一种速食文化。随着年轻人频繁在书面和日常交流中使用这些网络烂梗,汉语文化的核心精神面临传承的困境。

举例而言,昔日我国拥有绚丽的诗歌、规范的文言文等宝贵的古典文化财富。然而,若网络低俗梗充斥其中,历经千年传承的汉语文化恐将面临断层风险。每一代人都有责任传承文化,尤其是青少年,他们更应肩负起这一使命。然而,网络低俗梗正在侵蚀他们的文化根基。

构建健康网络空间需求

构建适宜青少年的网络环境刻不容缓,这对于他们的健康成长至关重要。相关群体,包括社交平台和网络应用开发者等,肩负着为青少年筛选不良网络内容的职责。例如,一些学习应用特意屏蔽了网络低俗内容,为孩子们营造了一个较为清新的学习交流环境。

学校应积极举办与语言规范性相关的活动,如文学社团活动、校报征文等,强化语言使用的规范性。家庭方面,家长亦需监督子女的语言使用。网络与现实的共同努力,方能营造一个有利于孩子健康成长的环境。

共同努力的方向

保障青少年语言健康及未来成长,责任在肩。全社会需形成统一认识,坚决抵制网络低俗用语对青少年的不良影响。类似戒烟运动,我们需逐步构建一个全社会范围内倡导健康语言使用的环境。那么,如何提升公众对此问题的认知?这需要社会各界加强宣传教育。务必让公众认识到,网络低俗用语之弊远超其利。

各位读者,在日常生活中,您是否也留意到网络烂梗对青少年语言能力的潜在影响?如有所思,欢迎在评论区留言交流。同时,也请您为这篇文章点赞并分享,以扩大其影响力。