潍烟高铁,作为我国“八纵八横”高速铁路主通道之一,同时也是“沿海通道”的关键构成部分,全长达到237.3公里,设计速度高达350公里每小时。这一宏伟工程凝聚了众多建设者的辛勤努力与无私奉献。

建设者的日常瞬间

在潍烟高铁建设一线,众多建设者如中建八局龙口市站的李元杰,他们每日辛勤工作。施工期间,列车与他们的距离最近时仅30米,尽管工作艰辛,他们仍能找到独特的放松方法。李元杰在工地已工作一年半,亲眼目睹了这里的细微变化,并在此过程中磨练了意志。他对这里的每一株植物都了如指掌,日复一日地履行着自己的职责。这些建设者在艰苦的环境中坚守,怀揣着对高铁建设的热情,用汗水助力潍烟高铁的持续进步。

建设工作看似普通,却承载着他们深厚的职业荣誉感。以李元杰和他的团队为例,在他们对龙口市站的站台与雨棚进行改造的过程中,尽管施工可能对铁路运营带来影响,但他们一年多来始终保持施工进度,未曾导致线路延误,这充分展现了他们的辛勤付出与卓越成就。

突发的施工险情

工地作业往往充满变数,即便已竭尽全力确保事务尽善尽美,意外仍难以避免。李元杰的团队在接到进场施工的通知后,即刻前往基本站台进行作业。施工现场充斥着施工工具的轰鸣声和飞扬的粉尘。李元杰在抵达站台东侧时,不经意间瞥了一眼轨道,发现一个被风吹至轨道上的编织袋,令他心头一紧。鉴于当天风力强劲,若该编织袋飘至接触网,将引发严重后果,甚至可能导致列车停电,引发更严重的事故。

李元杰立即作出反应,他迅速通过对讲机向驻站联络员发出通知,并通过电话告知施工负责人。同时,他在站台旁采取了防护措施,严格禁止工人擅自进入轨道捡拾物品。幸运的是,车站工作人员及时处理,利用异物杆将编织袋移除,成功避免了事故的发生,并确保了车站的正常运营未受影响。

龙口市站的改变

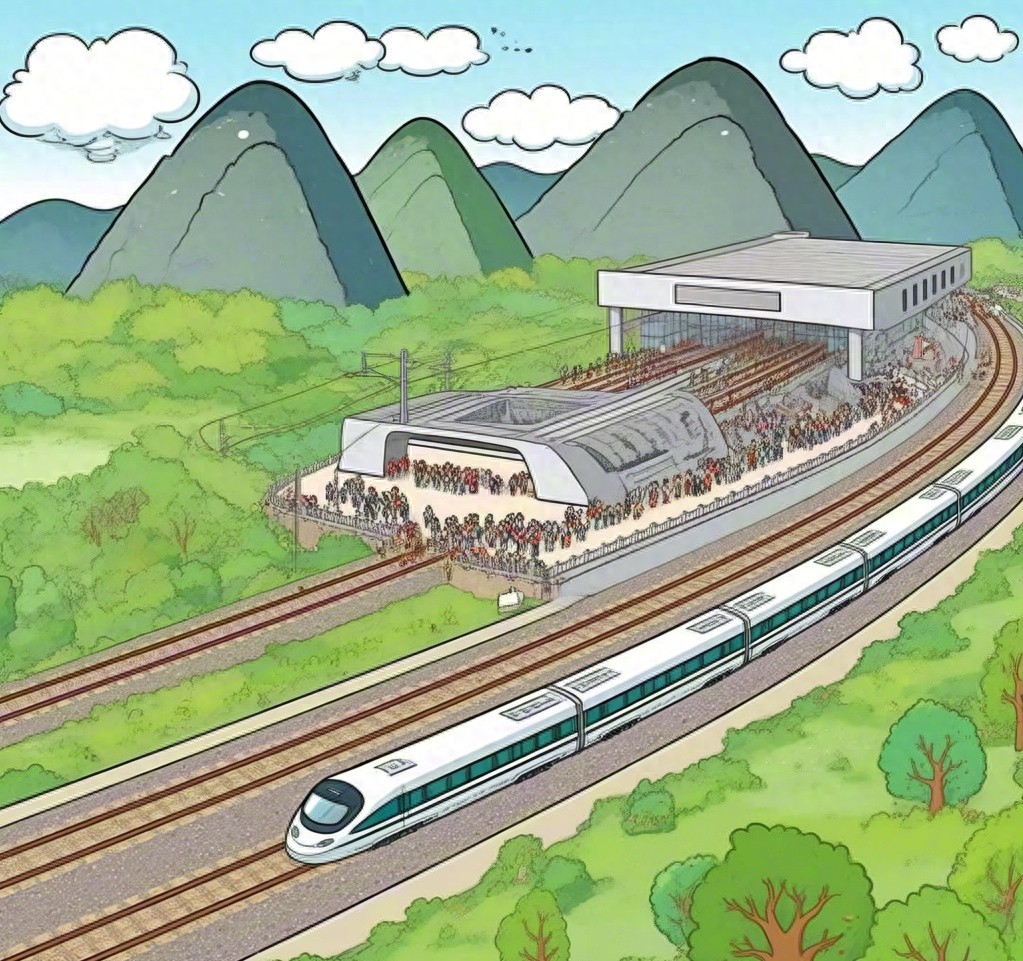

龙口市站经过改造,发生了巨大变化。原本仅有两座站台的车站,现已扩建至四座,并从单层变为双层结构。此外,车站新增了室内连廊和室外天桥。这些变化显著提升了车站的承载能力,从原先的1000人增至2000人。此举无疑将更有效地满足龙口市民的出行需求,并在龙口市经济发展中发挥更关键的交通作用,为当地发展奠定了更稳固的交通基础。

工期的压力

潍烟高铁项目实施过程中遭遇了不少挑战。项目于当年1月启动,但直至6月才正式动工,这期间的半年时间主要是为了确保考古发掘工作的顺利进行。这一等待无疑对站房建设造成了不小的工期压力。然而,这也从侧面反映出在工程建设中对文物保护的高度重视。工程推进与考古发掘工作需相互配合,协同进行。

创新施工策略

项目团队在工期紧迫的情况下,采取了积极措施。他们把遗址保护作为工程进展的关键考虑,实施了跨行业合作,并与考古机构协作规划。团队实施了“分区考古与分段施工”的方案,首先对试桩区域进行考古挖掘,确保试桩工作得以提前进行,为后续工程桩施工奠定基础;同时,对地下泵房区域先行考古,以便提前进行地下室施工。其他区域则根据施工进度,依次进行分区考古和分区施工。

灰埠站的成功经验

灰埠站在工期挑战面前,凭借项目部周密策划,成功优化资源配置并强化施工过程管理。在潍烟高铁5座新建站房建设中,灰埠站表现卓越,脱颖而出,被誉为“第一站”。该站提前11天完成钢结构建设,又比预期提前25天完成了二次结构施工,这一成就赢得了政府和建设单位的认可。灰埠站的经验也为其他站点建设提供了借鉴,凸显了高效管理与施工能力在应对工期压力中的关键作用。

这些建设者的成就令人赞叹,您有何看法?欢迎在评论区分享您的观点。如若您认为本文对您有所启发,不妨点赞并转发以示支持。