2023年,王某的银行借记卡不幸遭受盗刷,法院判定银行需对此承担相应的赔偿责任。这一事件凸显了银行在银行卡交易中应尽的安全保障职责。对于银行在防范盗刷方面应达到何种标准,本文将进行详细探讨。

盗刷事件突发

2023年,王某在银行开设了借记卡账户。进入同年12月,他的生活因不断收到的短信而变得动荡不安。短信内容显示,他的银行卡在境外,通过ATM机分三次操作,累计被提取了4000元人民币以上。值得关注的是,王某并未出国,当天并无取款计划,且他的银行卡一直随身携带。王某遭遇了这一突如其来的状况,对此感到十分惊讶;他迅速赶往银行,查询了相关交易记录;同时,他也向警方及时报案。

法院认定伪卡交易

法院审理查明,涉案交易均系通过境外的自动柜员机独立完成,银行方面亦确认,无卡状态下无法通过ATM机进行取款。王某并无出国记录,在察觉到异常情况后,他迅速报警、办理了挂失手续,并打印了交易明细。综合这些情况,法院推断,此次境外交易很可能是犯罪分子利用伪造或复制的卡片进行的所谓“伪卡交易”,案件的真相正逐渐显现。

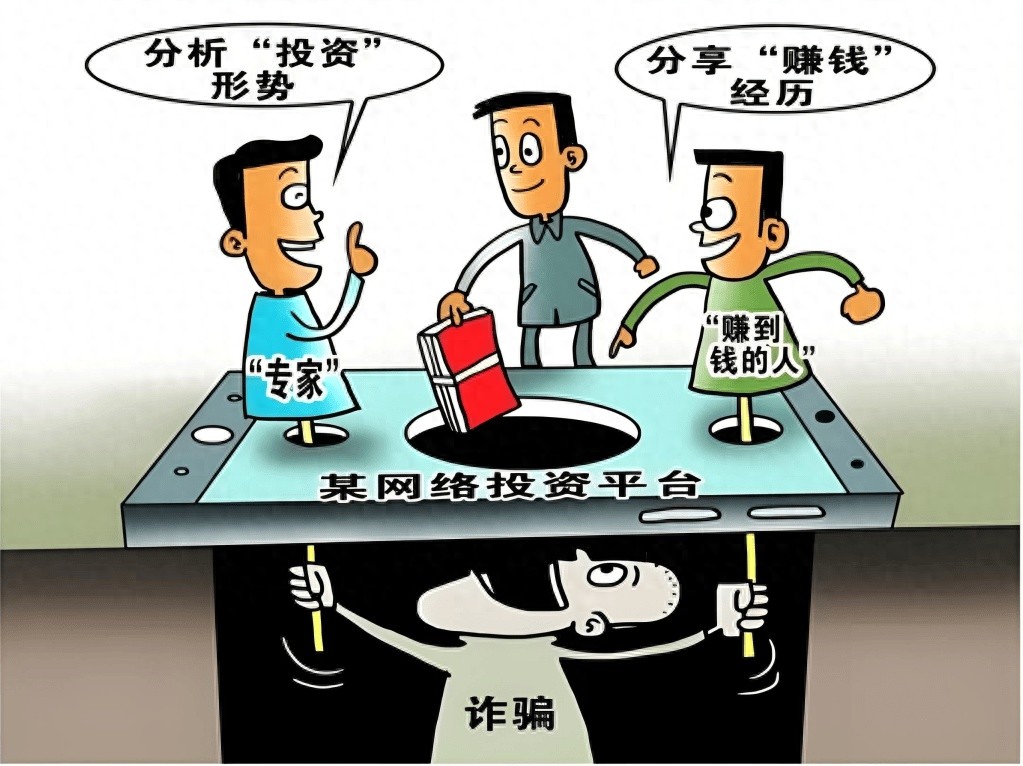

银行安全保障义务缺失

作为金融服务的提供方,银行在处理基于卡的支付交易时,有责任鉴别银行卡的真伪。在电子银行交易环节,银行必须运用适宜的措施和技术来验证客户的身份。但在此起盗刷事件中,银行未能有效识别出伪造的银行卡,进而导致存款被非法扣除。这一情况显然未能确保持卡人的资金安全,违反了相关合同条款,同时也未能充分履行其保障客户资金安全的职责。

盗刷后防范义务未尽责

作为发卡行以及技术设备提供者,银行在风险控制方面拥有更强的实力。尽管王某对交易提出了质疑,银行已经对其风险进行了提示并建议挂失,但在王某未采纳这些建议的情况下,银行并未实施额外的风险控制手段。最终,这一疏忽导致了损失程度的加剧。鉴于此,银行不能仅凭履行了风险提示义务就免除其应承担的赔偿责任。

持卡人信息保护难题

网络支付的使用越来越普遍,电子交易已成为主要交易方式,故此,妥善保护个人资料变得极其重要。若个人信息泄露,卡片数据遭非法复制,犯罪分子便有机会进行犯罪活动。比如,一些钓鱼网站会盗取持卡者的个人信息。因此,持卡者必须谨慎辨别网络服务渠道,以防信息被非法利用。

防范建议与未来思考

为降低账户被非法消费的风险,建议持卡人开启账户余额变动提醒功能,以便对账户变动情况保持实时监控。若发现任何不寻常的变动,需迅速与银行联系,并采取诸如冻结账户或申请挂失等应急措施。此事件促使银行重新审视并努力提升其安全防护和风险管控水平,旨在保障存款人的资金安全。

各界人士正在讨论银行应采取哪些具体措施来阻止此类伪造卡片引发的非法提款活动,我们期待听到您的见解,并诚挚邀请您对本文点赞及分享。