近期,广西科学院的研究团队在恩城国家级自然保护区内,利用红外摄影设备成功捕捉到了中华穿山甲在野外的活动画面,这一发现无疑为野生动物保护领域带来了极大的鼓舞。中华穿山甲作为我国一级重点保护的濒危物种,一直以来在野外极为罕见,此次活动的记录,具有极其重要的科研价值。

发现过程

在广西科学院的研究团队与保护区管理中心联合开展野生动物监测工作中,意外捕捉到了中华穿山甲的珍贵影像资料。这一重要发现并非偶然,它充分展示了科研人员与保护区工作人员在前期准备和周密部署上所付出的辛勤努力。虽然红外相机监测野生动物已成为一项相对成熟的手段,但在具体追踪极为罕见的中华穿山甲时,他们付出了极大的心血。为确保监测结果的准确性,他们必须克服保护区复杂多变的地理环境以及变幻莫测的气候条件所带来的挑战。

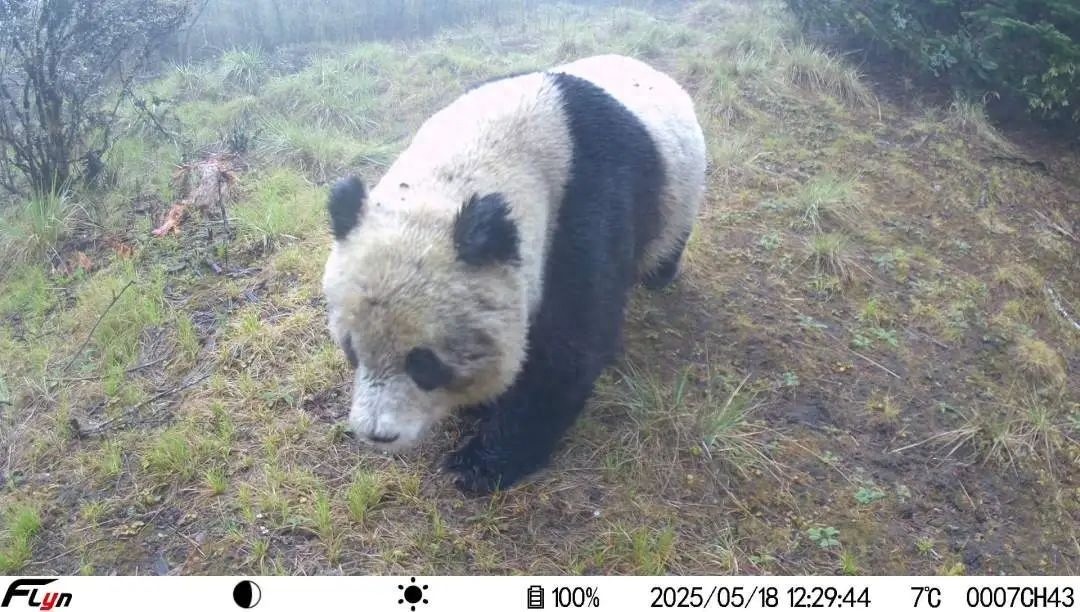

观察图像可见,中华穿山甲体格强健,行走稳健,且在树根裂缝中搜寻食物。这一景象淋漓尽致地揭示了该物种在保护区内的适宜生活环境。同时,这也印证了该区域的生态环境能够充分满足其生存及觅食的基本条件。

曾经分布情况

我国长江以南地区曾广泛分布着中华穿山甲,广西更是其核心分布省份之一。然而,昔日穿山甲繁衍生息的家园,如今却因诸多原因变得难以寻觅。其中,过度捕猎是导致其濒危的主要原因之一,穿山甲的鳞片在传统观念中被视为具有极高药用价值的物品,吸引了众多贪婪的捕杀者。此外,栖息地的破坏和人类活动的扩张,使得穿山甲的活动空间逐渐被压缩得支离破碎,这也是其数量急剧减少的关键因素。

昔日广西山野林泽间,穿山甲出没频繁,其踪迹遍布。然而,时至今日,广西风貌已大变,穿山甲的身影愈发罕见。然而,保护区内的最新拍摄成果似乎在向世人昭示,只要我们不懈努力,广西或许有望再次迎来穿山甲活跃的盛景。

广西保护成果

此次捕捉到的穿山甲活动画面所蕴含的深意远非画面本身所能体现,它更是广西在加强自然保护地管理和野生动物保护方面取得成效的见证。近年来,随着政府及社会各界对自然保护地与野生动物保护工作的关注日益增强,广西在该领域投入了巨大的人力和物力资源。该地区不仅建立了多个自然保护区以遏制非法捕猎行为,还通过植树造林等多种措施,不断拓展野生动物的生存空间。

随着保护区监管力度不断加强,以及红外相机等现代监控手段的广泛应用,动物们的安全得到了有效提升。这一变化为我们重新目睹濒临绝迹的中华穿山甲提供了可能。

广西生物资源丰富

广西在生物多样性保护领域取得的成果显著超出了预期。全省超过九成的关键野生动物和植物及其生存环境均得到了妥善的维护,这一比例实属罕见。在全国的背景下,广西的生物多样性排名位居全国第三。至2023年年末,全区已记录的陆生野生脊椎动物种类达到1151种,高等野生植物种类则有10466种。这些详实的数据充分展示了广西在生物多样性保护方面的辛勤付出和显著成效。

除政策层面的保障之外,广西亦拥有其独有的地理位置与气候条件。位于亚热带季风气候带,该地区雨水丰沛,山地与森林交织,为野生动物及植物的生长与繁殖创造了优越的生态环境。因此,无论从自然条件的天赋优势,抑或是后天保护成效的累积,广西均堪称生物资源的宝库。

后续保护方向

广西林业管理部门虽已取得显著成效,却未放松警惕。自治区林业厅明确指出,未来工作重点在于督促各市县林业管理部门及基层保护机构,进一步增强对物种的调查、监测和科研工作。尽管目前已有穿山甲等物种的影像记录,但对于众多野生生物的生态习性、种群规模等方面,研究尚显不足。

为确保策略制定的精确性,必须充分获取并深入分析相关信息。同时,他们深刻认识到加强保护管理工作的紧迫性。广西在推进野生生物保护进程中,需持续探究运用前沿技术、提升人员能力及优化保护策略等关键路径。

鼓励保护行动

中华穿山甲的发现标志着保护野生动物工作的新征程,激发了公众投身于这一领域的热情。我们每个人都肩负着保护野生动物的使命,诸如拒绝购买野生动物制品、倡导更多人投身于环保事业。从政府机构到民间组织,乃至每一位公民,均应将野生动物保护视为己任。只要我们每个人都能为实现这一目标迈出哪怕微小的一步,社会在野生动物保护方面便能取得显著的进步。

亲爱的读者们,在日常生活里,我们究竟可以采取哪些具体有效的措施来守护中华穿山甲这类濒危物种?期待大家踊跃参与讨论,为本文点赞并广为传播。