自创建大熊猫国家公园以来,已历经三年岁月。在这三年间,该被赞誉为“熊猫秘境”的保护区目睹了熊猫及其栖息地的发展变迁,同时昭示了人与自然和谐共存的崭新篇章。依托生态修复和社区共建等多项目举措,大熊猫国家公园不仅有效保护了濒危物种,更让当地民众看到了新的生活曙光。

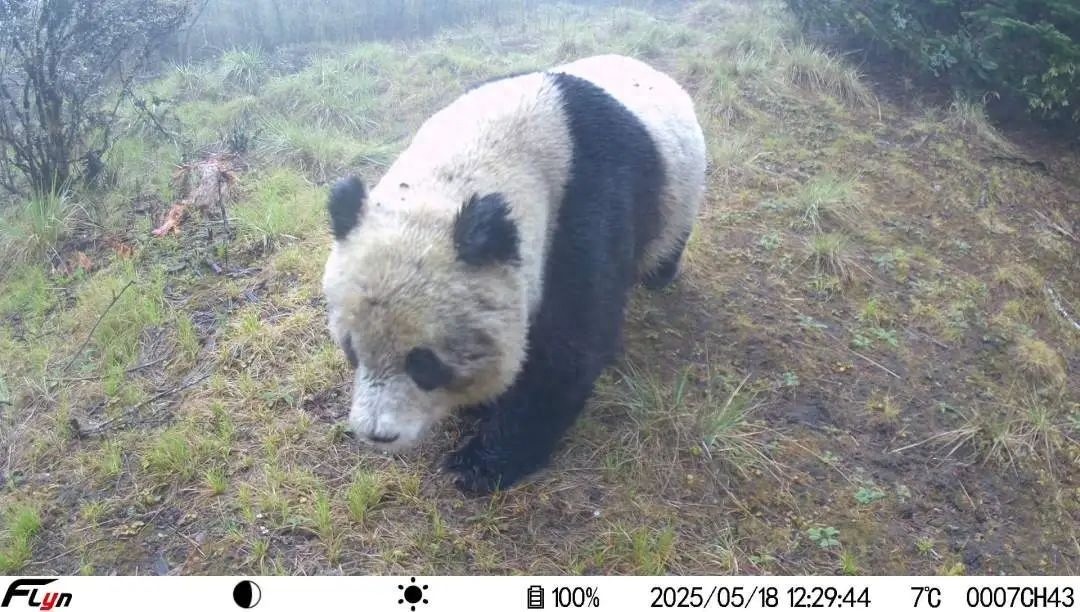

红外相机的秘密:捕捉大自然的瞬间

庞明建,身为大蒜坪保护站负责人,其职责不仅局限于大熊猫的保护,更涵盖利用红外摄影设备详尽记录森林生态中的生物多样性。此类看似普通的红外摄影设备,实为科研人员洞察野生动物习性不可或缺的工具。近几载,庞明建团队借助红外相机捕捉到大熊猫母子相拥的美好瞬间,及黄喉貂、血雉、四川羚牛等濒危物种的珍贵身影。这些影像资料不仅为科学研究贡献了丰富的数据,亦使公众得以亲近感受自然之美。

红外相机技术的应用,显著提升了生物监测的效率,同时大幅降低了对于野生动物的打扰。借助此类设备,研究人员得以全天候无间断地观察动物行为,深入探究其行为特征及生存需求。这种无干扰的观测手段,为四川大熊猫国家公园的行政管理带来了科学性和人文关怀。庞明建团队基于所得数据,优化了保育措施,旨在保障大熊猫及其同物种在此生态系统中得以安全繁衍生息。

生态修复:从碎片化到连片栖息地

大熊猫国家公园所开展的生态修复工程,业已成为近年来保护事业的关键环节。受地质、环境及人类活动等多重因素的共同作用,大熊猫的生存环境曾遭受剧烈的破坏与割裂。为挽回这些破碎的栖息地,公园管理局精心编制了一套技术性方案,采取了低干扰的修复策略。通过封禁山林促进植被生长、灾后地块植被重建以及调整高密度人工林等措施,已累计修复大熊猫栖息地达22万亩。这些不懈努力使得曾经零散的栖息地得以连片,为大熊猫拓展了更为宽广的生活领域。

生态恢复工程涵盖了植被恢复之外,亦着力于水资源保育与土壤质量的提升。公园管理机构依托科学化的水资源管理体系,保证了栖息地水源的充足性与纯净度。此外,通过先进的土壤改良技术,大幅增强了土壤肥沃程度及生物多样性,为包括大熊猫在内的众多野生动物提供了更加充裕的食物保障。这些全方位的修复策略显著提升了大熊猫国家公园的生态环境质量,并为其余区域的生态修复实践贡献了极为珍贵的示范作用。

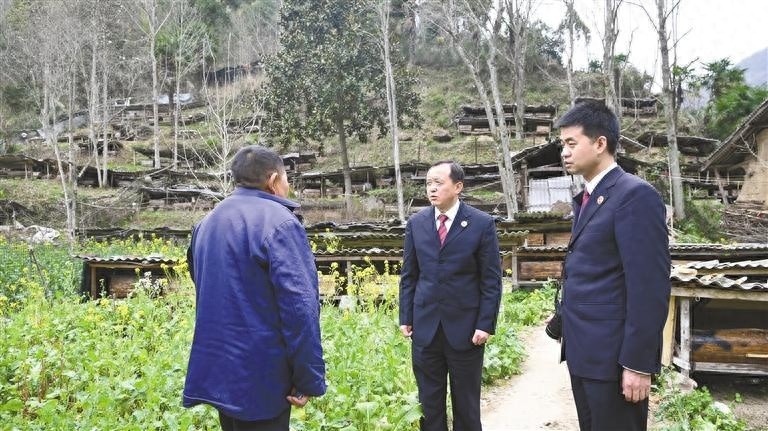

社区共建:人与自然的和谐共生

构建大熊猫国家公园的工程,其核心目标不仅限于大熊猫的保育,亦涉及与周边社区共同推进管理与开发。公园管理方创设了共建管理委员会,为当地居民创造了600个生态公益就业岗位,确保了他们的生计。此外,通过培育本土生态产品和产业,促进了居民的额外收入增长。此社区合作模式显著提升了居民生活水准,并大幅提升了他们对生态保护的认知与责任。

公园管理局为缓解人兽矛盾,构建了预警系统及野生动物损失赔偿制度。通过为超六万居民投保总额达13亿人民币的野生动物侵权补偿险,保障了居民遭受野生动物损害时能迅速获得经济救助。该举措不仅降低了居民损失,亦提升了他们对大熊猫保护区建设的信心。由此,大熊猫保护区达成了人与自然共生共荣,为其他区域的生态保护树立了范例。

奥运冠军的参与:提升公众环保意识

邓雅文、黄张嘉洋等奥运冠军的加入,为我国大熊猫国家公园的保护事业注入了新鲜活力。他们的莅临不仅显著提高了社会公众对大熊猫保护的关注度,更通过亲自执行巡护任务,直观地向公众传达了保护工作的辛劳及其深远意义。奥运冠军们的加入,让大熊猫国家公园的保护工作更加生动鲜活,影响力显著增强。

借助奥运金牌获得者的独特视野,民众得以更直观地洞察大熊猫国家公园的生态环境与保护举措。他们的积极参与,不仅显著增强了公众的环保意识,还激励了更多人士加入保护行列。奥运冠军的实际行动,为大熊猫国家公园的保育事业增添了动力,同时也为其他区域的生态保护带来了创新的视角。

未来展望:持续推进生态保护与社区发展

构建大熊猫国家公园是一项漫长且繁复的工程。展望未来,公园管理机构将持续深化生态保护和社区协同发展,保障熊猫及它们生存环境的持续稳定。并行之,通过开展科研和公众教育,增强民众的环境保护意识,打造全社会共同参与的熊猫保护新格局。

构筑大熊猫国家公园,旨在全面维护大熊猫及其栖息地生态平衡,此举措亦深化了对整个生态系统综合保护的实践。经不懈奋斗,该公园有望塑造人地和谐的楷模,并向全球生态保护事业贡献极为珍贵的教学案例。

结语:保护大熊猫,我们在行动

大熊猫国家公园的构建历程,无疑是一项充满挑战与愿景的重大举措。借助精明的管理策略和社区的积极参与,我们坚信大熊猫及其生存环境将获得更为有效的庇护。请问各位,在日常生活里,我们应如何为熊猫保护贡献一己之力?期待在评论区聆听您的见解,携手共筑熊猫家园的保护大业!