我市近年来持续执行以生态优先和系统化治理为核心理念的政策,通过实施河湖长制这一关键举措,持续加速幸福河湖建设。该市正努力构建稳固的水安全屏障,逐步呈现出人与自然和谐共生的美丽景象。

宜黄文化融合治水

宜黄县以宜水河生态修复项目为核心,力图构建“水文化+”综合发展示范区。在该示范区,已建成两个以河长制为特色的文化公园,并对三座明清时期的古戏台进行了修缮。此外,还设立了六个滨水文化广场。这些举措成功地将千年戏曲艺术与水利管理智慧相结合,在现代滨水景观设计中得到了充分展现。生态护岸总长度达17.2公里,与滨水绿道相连,长度为10公里,两者相互配合。这一组合成功地将神岗、圳口、棠阴等知名古镇连接起来,构建了“一廊三核”的旅游发展模式。

数字孪生流域管理系统已正式投入运行。该系统有效实现了对水位、水质和生态调度的智能管理。这一创新应用使得宜黄县年度游客接待量突破14万人次。该成果显著体现了“水利工程成为文化地标”的现代水利治理理念,并为区域文化和生态的协同进步树立了榜样。

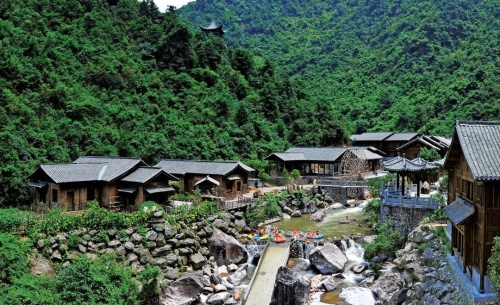

资溪活水驱动产业

资溪县凭借“中国天然氧吧”的优质生态环境,塑造了以“一轴两翼”为核心的水经济产业布局。借助水系连通项目,大觉溪流域打造了国家级的养生基地。以5A级的大觉山景区为龙头,打造了生态旅游集聚区,年接待游客数超过九百万。

地区推行“南源民宿”水生态补偿计划,将旅游所得的30%用于水源地保护,构建了“以水资源滋养旅游业,以旅游业推动水资源保护”的良性循环模式。大觉溪流域的整治项目荣获国家级生态产品价值实现示范项目荣誉,水质保持稳定,达到Ⅱ类标准,顺利实现了生态优势向经济效益的转化。

乐安系统治理换新

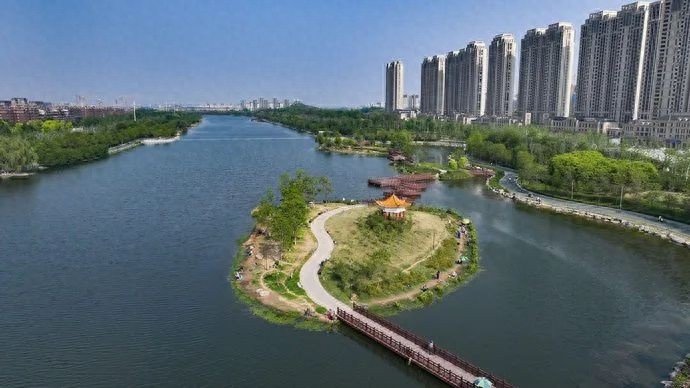

乐安县推行了针对乌江流域的“三水统筹”治理策略,此举措在全省范围内树立了幸福河湖建设的典范。该县将十里乌江的幸福河湖资源与旅游业相结合,成功打造了一条特色旅游线路。此举有效促进了当地乡村的振兴与繁荣。

乌江在两地间起着至关重要的纽带作用,将享有“千古第一村”美誉的流坑古村与被称为“中国第一古樟林”的水南古樟树群紧密相连,构筑了国内极具吸引力的古村古樟生态跑道。该区域已成功举办了多场赛事活动,有效促进了文化旅游的深度融合,为传统乡村注入了新的生机与活力。

长效机制保障成果

我市已构建了一套完善的河湖长制运行体系,对各级河长职责进行了详尽界定,并强化了日常巡查与监督。我们定期举办河湖治理会议,以便迅速解决治理过程中遇到的问题。此外,我们划定了专门的治理资金,显著增加了河湖治理的财政支持,确保了各项治理工程的顺利进行。

同时,周边地区的合作得到强化,共同承担起对跨区域河流与湖泊的管理职责,构建了区域合作治理体系。这些持续实施的策略,有效保障了幸福河湖建设成果的持续稳固与提高。

科技助力智慧管理

积极采纳前沿科技,增强河流湖泊管理的智能化程度。在宜黄等区域,数字流域模拟技术已被应用,实现了对水位动态的即时监控和对水质风险的预先警报,显著提升了治理成效。

我市运用无人机和卫星遥感等先进技术,对河流湖泊周边环境进行全范围监测,能够迅速识别并处理诸如非法占用、非法开采、随意堆放、非法建设等问题。得益于科技进步,我市在河流湖泊管理方面实现了更加精确和高效的治理成效。

人水和谐愿景可期

我市在幸福河湖建设领域不懈努力,成绩斐然。河水变得清澈见底,河岸景色迷人。这一成就不仅提高了市民的生活水平,还吸引了大量游客前来游览。

我市将持续秉持生态优先和系统治理的原则,加强河湖长制的管理执行,同时不断促进幸福河湖项目的实施。预计在不久的将来,我市将有望达到人与自然更高级别的和谐共处,进而为城市的长远发展打下坚实的基石。

我市幸福河湖建设有哪些改进空间?请您分享您的专业见解。留言区热切期待您的参与。同时,欢迎点赞及转发,让更多人了解相关信息。