小说中的运河盛景

这部小说宛如一幅描绘大运河的《清明上河图》,历经百余年风雨变迁,缓缓展开了运河两岸的景象。城池的兴衰更迭、人群的喜怒哀乐、梦想的起伏跌宕,依次呈现。借助文字,读者能够深刻体验到运河往日的辉煌与变迁,宛如置身于那个波澜壮阔的时代,感受历史的温度。

徐则臣在其作品中融入了丰富的个人情感。大运河,作为他童年及少年时光的欢乐场所,不仅是他的亲密伙伴,也是他探索和构想世界的窗口。这样的独特经历,使得他的作品不仅充满了艺术吸引力,还蕴含着深刻的内涵,让人难以忘怀。

剧与剧版表现差异

原著小说以双线叙事手法描绘了运河百年的演变历程。电视剧则着重表现了现代,将百年沧桑仅作为背景轻轻带过。虽然这种做法有助于拉近与观众的距离,然而,也让众多观众感到遗憾,未能充分感受到剧中所展现的过往那段深沉的历史风貌。

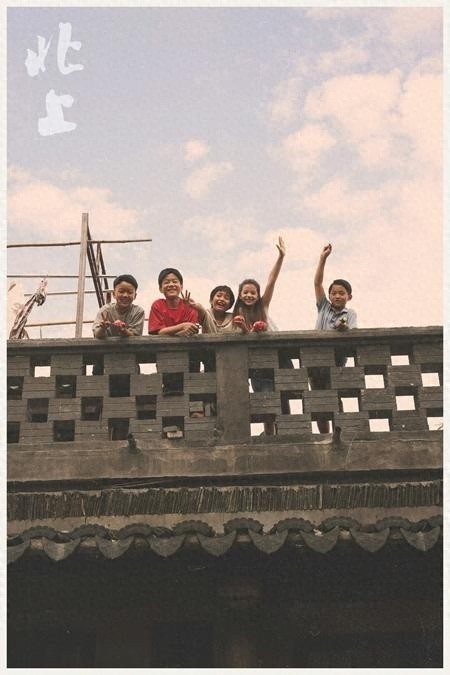

2024年,话剧《北上》亮相舞台,聚焦于电视剧未曾呈现的百年历史变迁。该剧通过舞台艺术的独特呈现手法,引领观众重返往昔,深入体验大运河在各个时代所展现的独特魅力和深远意义。

运河承载生活期盼

大运河历经岁月,始终静默地俯瞰着河畔居民的日常生活。作为居民生活的基石,它源源不断地供给水源和交通等必需资源,支撑着他们的生存与发展。居民们沿河而居,世代相传,孕育出了独特的运河生活方式和文化。

大运河不仅承载着人们对美好生活的憧憬,还见证了历史的变迁。昔日,人们依赖水路进行贸易求生;如今,随着旅游业的兴盛,运河成为了旅游的热点,带动了经济发展,改善了人们的生活。运河始终与人们的梦想紧密相连。

过去与现代的交通意义

古代时期,乘坐船只沿大运河旅行是常见的交通手段。出生于20世纪30年代的人们回忆称,彼时前往其他城市,乘坐船只被视为最佳选择。大运河贯穿南北,有效促进了物资与人员的流通,进而推动了各地经济文化的繁荣。

在现今社会,此类交通手段已转变为一种浪漫的幻想。然而,其文化意义正日益显著。游客可乘坐游船,沉浸在历史的韵味之中,同时欣赏两岸的美丽景色。此外,它也成为了一种放松身心、感受传统文化的方式。

运河的发展与契机

2014年,大运河荣登世界遗产名录,显著提高了其国际影响力,并促使更多人认识到其深厚的历史文化意义。至2022年,京杭大运河实现了百年来的首次全线通航,美景得以恢复,这标志着运河发展的重大突破,预示着其将迎来新的生机。

2024年底至2025年初,杭州凭借运河深厚的文化积淀,在机器人、人工智能等行业涌现出令人瞩目的创业成果。大运河所孕育的创新与融合理念,或许为这些企业的成功奠定了文化基础。

运河背后的文化底蕴

大运河的开挖与维护遭遇了众多技术挑战。北宋时期,我国率先建造了全球最早的复式船闸,这一成就彰显了古人的智慧和创新能力。同时,其管理模式不断更新,确保了运河的持续畅通,显示出古人非凡的管理才能。

运河对沿岸居民的生活方式及文化产生了深远影响。以淮扬菜中的“狮子头”和北京烤鸭为代表,众多技艺都与运河紧密相连。徽班进京,催生了京剧的诞生,这充分说明运河推动了不同地区文化的交流,为中华文化的丰富性增添了新的内容。

您认为大运河未来将呈现哪些新面貌?欢迎在评论区分享您的见解。同时,请不要忘记为本文点赞及转发。