关角山之巅,一侧映衬着辽阔的天峻草原,另一侧则展现着广袤的柴达木盆地,青藏铁路的关角隧道便位于这一天然屏障的怀抱。该地区气候恶劣,长期面临缺氧挑战,但其建设与发展历程中,却涌现出诸多感人至深的篇章。这些变迁,无疑是对铁路建设领域在时代背景下发生的重大变革的生动记录。

老隧道建设之艰

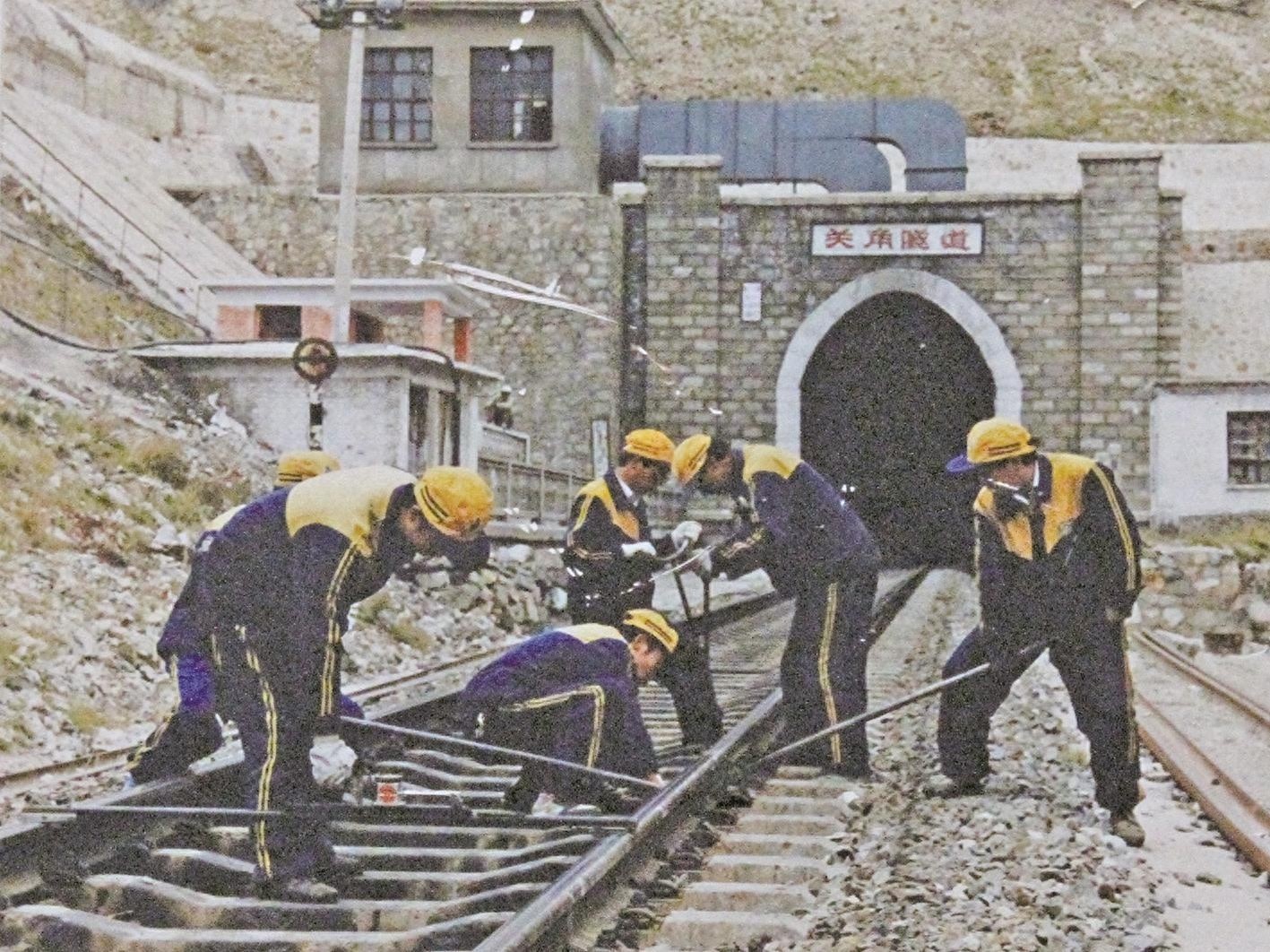

1958年,老关角隧道工程启动。该隧道位于地形险峻的关角山区,气候条件恶劣,年均气温常年在零摄氏度以下。在此背景下,铁十师47团2营的张生林等铁道兵接到了修建四公里长隧道的重任。尽管装备简陋,施工战线漫长,他们依然表现出了坚韧不拔的精神。经过近千日的辛勤努力,直至1977年8月15日,铺轨列车终于成功穿越了隧道。在此过程中,共有50多名铁道兵英勇献出了生命。

大会战的胜利并非轻易可得。铁道兵们遭遇了缺氧和严寒等众多挑战,工作条件极为严苛。即便如此,他们依旧保证了隧道工程的质量与进度。这一成就凝聚了他们的辛勤付出,这段历史在老铁道兵心中留下了难以磨灭的痕迹。

张生林坚守隧道

张生林与老关角隧道结缘已近四十年。80年代初期,他转业来到青海。退休那年,即2003年,他决定重返隧道,成为了一名养路工。2004年,他回到阔别二十多年的老关角隧道,坚守岗位长达十年。他对隧道的情感深厚,对隧道的认识也远胜他人。对他而言,隧道就像一位老朋友,他在这里度过了自己的青春时光。他的经历彰显了基层养护工人对工作的深厚情感和坚定的职业精神。

旧隧道的不足

关角山隧道线路设计独特,形似灯泡。火车行驶此线路,起始于天棚,终止于察汗诺,直线距离约为30公里,但实际线路长度扩展至76公里。随着青藏地区经济的增长和物资运输需求的提升,该隧道已成为限制运输能力的瓶颈。隧道设计为单线单洞,列车需绕行约2小时方可通过。面对新的发展需求,老隧道的不足逐渐凸显,对青藏铁路的运输效率产生了显著影响。

新隧道开工

2007年11月,新关角隧道工程正式动工。该隧道全长32.690公里,贯穿天峻县与乌兰县,位于青藏铁路天棚站与察汗诺站之间。作为青藏铁路西格二线的重要和核心项目,隧道的建设将显著增强运输能力,并成为青藏铁路发展的新动力。在平均海拔3600米的区域,建设者们开启了新的伟大征程,他们面临着新的困难和挑战,这一切都反映了民众对交通发展的强烈期待。

新隧道建成通车

2014年12月28日,新关角隧道投入使用。该隧道建设历时7年,其启用具有划时代意义。隧道内铁路运行速度可达每小时160公里,火车通行仅需20分钟,比旧隧道缩短了两个小时的行程,效率大幅提升。这一举措显著增强了青藏铁路的运输能力,加速了物资和人员的流动。此外,复兴号动车组已取代了老式火车,新隧道的启用预示着运输新时代的来临。

新旧隧道交替意义

2014年12月28日,旧隧道结束了其服务生涯,这一历程见证了自1958年至2014年长达五十余年的发展历程。与此同时,新隧道承担起历史使命,象征着时代的变迁。新隧道全长32.690公里,历经七年建设完成,而旧隧道仅有4.01公里,却耗费了25年。在速度上,也实现了从15公里/小时到160公里/小时的飞跃。新旧隧道的交替,不仅是技术革新的象征,更是青藏铁路运输能力显著增强的标志。这些变革充分体现了我国铁路工程技术的高速发展,以及国家综合实力的不断提升。各位读者,关于青藏铁路的未来发展,您有何高见?