11月20日,一则令人振奋的消息传遍。中国铁路青藏集团有限公司西宁工务段在青藏铁路沿线开展了换轨作业。这次作业中,他们首次使用了换轨钩机进行长轨的进出施工作业。这在我国高原铁路领域尚属首次,标志着铁路作业技术的一次大胆创新与突破。这一事件无疑值得关注,值得广大民众关注。

青藏铁路沿线作业背景

11月18日14时40分,青藏铁路沿线的青海湖畔附近。西宁工务段哈尔盖重点维修车间副主任李月登场,现场有200多名干部职工严阵以待。他们需要在210分钟内完成更换1000米内部受损钢轨的任务。气氛紧张,众人深知肩负重任,即将在高原铁路这一特殊区域进行非同寻常的作业。高原气候恶劣,铁路换轨作业面临诸多挑战。青藏铁路不仅战略意义重大,还关乎民生,因此不容有丝毫疏忽。

青藏铁路的顺畅运营对当地居民的出行及货物流通等环节至关重要。每趟列车的安全通行与铁轨的完好状况紧密相连,此次进行的轨道更换工作旨在保障铁路的安全与稳定运行。

施工开始与初步工序

15时整,接到“天窗”指令后,防护设施迅速到位。职工们迅速拿起工具和材料,奔向线路。伴随着内燃扳手的轰鸣声,螺帽和弹条被迅速卸下,扣件的拆除工作同样迅速。每一个动作都极为熟练,因为在如此紧迫的时间限制下,任何延误都是不允许的。

收纳和油饰两个小组迅速投入工作。收纳小组负责将拆下的零件井然有序地放回原位,虽然看似容易,实则要求高度集中注意力,一旦出现失误,可能导致零件丢失或摆放杂乱,进而影响后续工作。油饰小组则立即对螺栓进行除锈、涂油,并更换胶垫。这些小组间的配合非常默契,紧密衔接。正是由于他们经过系统的训练,并在艰苦的环境中积累了丰富的经验,使得初步工序得以高效有序地推进。

人机协作换轨模式

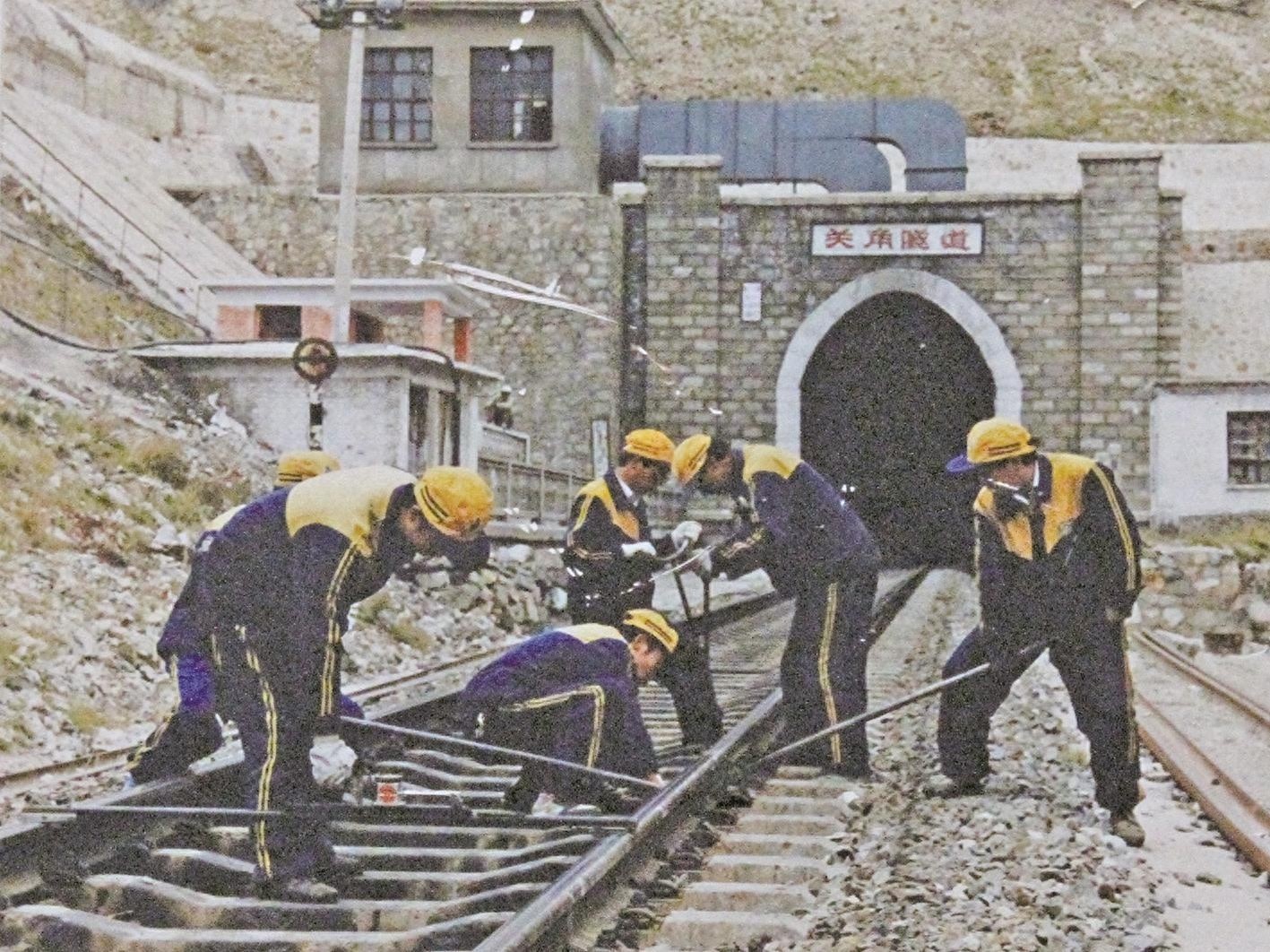

李月在此阐述了施工方法,其中机械操作占据主导地位,人工辅助,特别指出钩机扮演“换轨手”的角色,成为本次作业的一大特色。在下午3时30分,旧轨的零部件拆卸工作圆满结束,钩机随即投入使用。四台钩机分为两组,缓缓驶入现场。李月通过无线电对钩机驾驶员下达了严格的指令,其中包括确保一人一机防护等安全关键措施。

操作开始,钩机庞大的机械臂挥舞作业。前方钩机将旧轨道放置于路基之上,而后方钩机则将新轨道重新置入承轨槽中。整个过程看似紧张,实则井然有序。在这一人机协作的过程中,每一个操作步骤的衔接都必须精确无误,任何微小的偏差都可能引发意外。特别是在高原地区施工,机器的性能可能受到环境因素的干扰,这对操作人员的技术水平提出了更高的要求。

新轨入位后的操作

新轨全部就位后,钩机随即撤出。依据轨温数据,李月下令进行应力放散作业。职工们将锯轨机稳固后,开始对钢轨进行切割,切割过程中火星飞溅,刺耳的声响不绝于耳。在这一环节中,每一个操作都必须精确无误,因为一旦出现差错,极有可能对整段钢轨的质量造成严重影响。

放散量一旦达到预设的计算值,钢轨随即被固定。锯轨作业完成后,焊接和打磨工作随即展开。此时,各类机械的轰鸣声与对讲机的呼唤声交织成一片。在紧张的氛围中,众多工序持续高效地进行。

后续作业环环相扣

焊接打磨工序完成后,紧接着是胶垫更换、紧固件复扣及质量复查的连续操作。每一步骤都如同精密齿轮的咬合,任何一环的缺失均不可接受。在青藏铁路这样关键线路的建设中,职工们深知质量的重要性,他们以极高的责任心对待每一个环节。

质量回检环节执行严格,不仅涵盖了对换轨作业的验收,而且对整个铁路工程质量的控制至关重要。这一环节的执行直接关联到后续列车运行的安全性,以及一系列其他重大问题。

任务圆满完成及意义

18时30分,1000米换轨任务圆满完成。检查结果显示,线路参数均符合标准,现已投入使用。此举标志着西宁工务段在高原铁路换轨作业中成功应用了新技术。这一成就对高原铁路未来类似作业具有显著借鉴价值,并彰显了铁路工作者勇于探索新技术和新方法的决心。此外,该成功案例也为青藏铁路维护保障能力的提升注入了动力,将使青藏铁路这条重要动脉为地区发展和民众出行提供更优质的服务。

针对在艰苦环境中作业的铁路技术,是否应当更广泛地采用人机协作模式,这一问题引发热议。我们诚挚邀请您参与讨论,发表您的观点。同时,请为这篇文章点赞并分享,以扩大其影响力。