近期,相关部门公布了一系列具有警示作用的案例,引发了社会各界的广泛关注。农业用地被非法征用的现象频发,这种现象不仅对土地资源造成了损害,还对法律的权威性构成了挑战。此事件能否达到预期的震慑效果,成为了一个值得深入探讨的问题。

案例公布

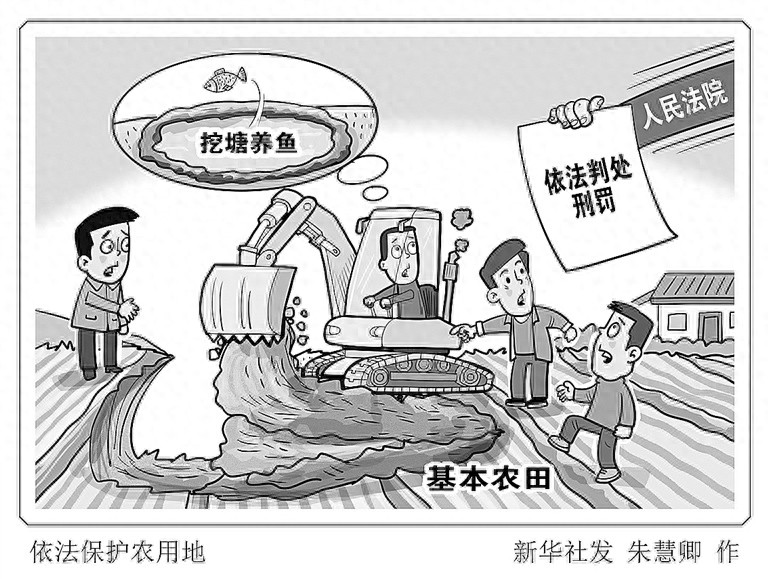

近期,官方共同披露了四宗涉及非法占用农用地的典型违法事件。这些事件涉及多种非法占用手段,包括采砂、挖土、建屋、挖塘养鱼以及开发旅游项目等。不同种类的非法占用手段表明,农用地保护正遭遇严峻挑战。从地域分布来看,这些案例散布于多个区域,影响范围广泛,波及众多受害者,即我国的耕地资源。

此举体现了相关部门对非法占用农业土地问题的深切关注,其目的在于向从业者传递警示,突出遵守农业土地使用法规的必要性。

刘某军案例

自2022年开始,刘某军出于个人私利,进行了严重的违法行为。他明知所租赁的土地是耕地,且未获得相应的用地许可。然而,他还是与他人串通,在该村耕地内非法采砂,并使用废弃物进行回填。这一行为导致47.98亩耕地的种植条件遭受了严重损害。这一数据凸显了破坏的严重程度。

刘某军等人显现出对法律认知不足,对农田保护的重要性认识不够,在耕地保护法规面前行为放纵,这种行为应当受到法律的严格惩处。

相关法律规定

我国《刑法》第三百四十二章节明确了非法占用农用地的法律条款。同时,《最高人民法院》针对破坏土地资源刑事案件的法律适用问题,出台了详尽的司法解释。以非法占用耕地挖沙为例,若此行为造成10亩以上耕地种植条件受损,将依据非法占用农用地罪进行司法审判。

自2021年9月1日起,《土地管理法实施条例》正式生效,对非法占用永久基本农田挖塘养鱼的行为规定了相应的法律责任。这些法律条款为打击此类违法行为提供了具体且明确的法律支持。

部门合作

在针对非法占用农用地的整治行动中,相关部门与自然资源管理机构紧密合作。自然资源管理机构在土地勘查、鉴定等方面给予了显著帮助。双方合力,对各种违法行为进行打击。这种协作模式显著推动了耕地恢复工作的进程。

多部门紧密合作,成功阻断了非法占用农用地的非法行为。这一举措同时体现了我国在耕地保护领域,多部门协同作战的坚定决心。

地方举措

地方政府表现出积极的举措。例如,某地政府专门出台了《关于加强耕地保护,打造无违法用地城市的实施计划》。该计划旨在从法律和制度层面为遏制非法占用和破坏耕地的行为提供双重保障。这一行动标志着地方政府在治理此类违法行为源头的一次重要探索。

政府高度重视对耕地的保护,并以此举为其他地区树立了可借鉴的典范。

案件判决

2024年1月,张某祥和左某华因非法采矿和非法占用农用地,被法院依法判刑,并需支付罚金。这一裁决彰显了法律的威严,对可能违法者形成了强烈警示。

这些裁决体现了司法的公平性,同时亦揭露了非法侵占农用地将遭受法律制裁。这些判决是否足以起到威慑作用?诚邀大家积极留言并分享此文。