近期,国内多所院校着手研究人工智能在学生论文撰写中的应用范围,相关举措引起了广泛关注。这一现象成为AI技术逐步渗透学术界的焦点议题,各高校的探索路径不尽相同,且背后所涉及的问题亦相当复杂。

高校探索措施

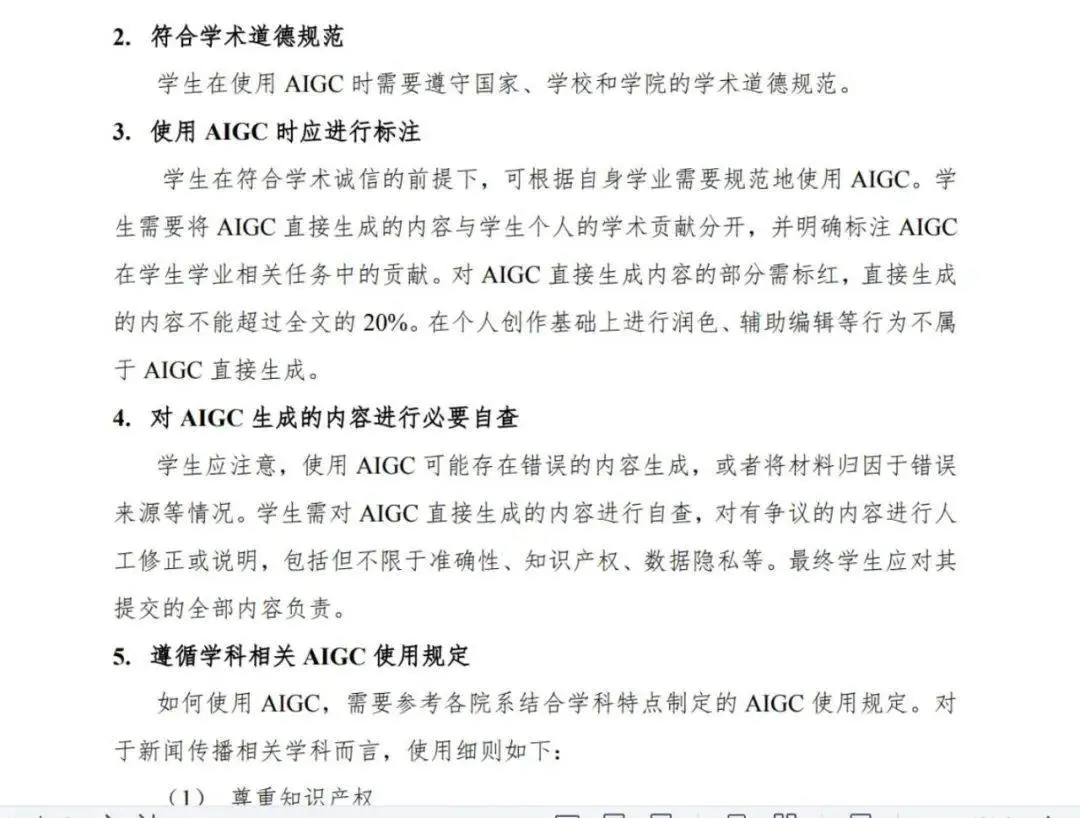

在研究人工智能在学生论文中的应用范围时,各高校实施了不同的策略。例如,华东师范大学与北京师范大学新闻传播学院共同推出了《生成式人工智能学生使用手册》。此外,部分高校要求学生提交人工智能使用情况报告,而有些则采用了现有的AIGC检测工具。同时,一些高校为本科生毕业论文制定了特定的AI使用规范。这些做法显示出高校对AI在论文中作用的认知,并尝试寻找相应的解决途径。观察2023年的数据,众多高校已逐步采取行动,校园内各种举措也映射出管理层对AI参与论文的顾虑程度。

当前,尽管各高校采取的应对措施各不相同,但由于受到诸多条件的制约,尚未形成一套统一且高效的策略。各高校因地域分布和教育观念的不同,其探索路径也呈现出多样化的特点。以发达地区的高校为例,它们可能更倾向于采用科技手段进行检测;而那些秉持传统教育理念的高校,则更侧重于制度层面的规范与约束。

检测工具现状

检测学生论文是否滥用AI技术面临众多挑战。目前,缺乏能有效识别论文中AI使用率的检测工具。一些声称能检测AI使用率的工具存在缺陷,甚至可能被用于逆向操作,类似于传统查重工具被作者用于降低重复率。这一现象使得高校在监管学生论文AI使用方面遭遇困境。2023年,一位高校教师透露,他尝试过多种检测方法,但效果均不理想。

检测工具的不完善导致高校在评估学生论文是否涉及AI时面临困境。众多高校只能在有限的几种工具中进行选择,其中一些高校选择了检测AIGC内容占比的工具,尽管如此,这些工具的误判率仍然较高,给教师和学生带来了诸多不便。

文科教育者焦虑

高校文科教师对于AI参与论文写作表现出担忧情绪。他们主要担心的是论文的原创性和批判性。在文科论文的创作过程中,原创性的把握存在难度,AI的引入加剧了教师的忧虑。据调查数据显示,半数文科教师对学生的论文原创性表示担忧。此外,他们还担心批判性思维的缺失,一些文科专业的学生在大学期间思考深度有所减弱。

论文中的人文关怀不足,成为了一个令人担忧的问题。教育工作者担忧学生过分依赖人工智能来撰写论文。许多文科教师指出,与蕴含丰富文化内涵的传统论文相比,AI生成的论文显得机械且缺乏情感。2023年的一项针对学生论文的统计分析显示,有40%的论文在引用实例等环节缺少情感表达,这一现象在运用AI辅助写作的论文中尤为突出。

学术评判标准影响

当前学术评估体系受到人工智能参与论文的影响。在追求高效与高成就的学术氛围中,从业者致力于寻找既能节省时间又能实现高性价比的投入与产出策略。这一趋势引发了若干负面效应。在“非升即走”的职称晋升制度等因素作用下,高校教师承受着巨大的工作压力。众多教师不得不致力于增加论文和项目的数量。据调查,高达80%的高校青年教师感受到发表学术论文的压力显著。

在追求高效评价体系的影响下,AI生成论文的便利性吸引了部分人群。但这一现象与学术研究的根本需求存在冲突。在这种背景下,AI在学生论文中的应用显得尤为矛盾与复杂,它既可能成为一种快速达标的方法,也可能对学术的纯洁性构成威胁。

学生的学术认知

高校学生面临的学习内容繁杂,其中对学术算法的掌握至关重要。若所学的“学术算法”趋向反人文主义,则可能引发一系列问题。在追求效率的学术氛围中,学生可能会过分重视效率,而忽视学术的内在价值。以撰写论文为例,部分学生为赶进度,直接依赖AI生成内容,忽视了独立思考和深入研究的重要性。

学生对AI在论文中的应用存在误解,可能误以为不被查觉即可。一项高校问卷调查显示,60%的学生对学校制定的AI使用政策理解不足,这种认知上的差异进一步增加了AI在学生论文处理中的复杂性。

对未来的思考

技术手段与治理策略有望实现平衡。尽管现有工具尚有局限,未来或许将涌现出更精确的AI检测工具。我们必须探讨,论文原创性、批判性及人文精神等问题的消失是否随工具进步而解决。这亦是学术界需正视的挑战,若不解决,恐对学术未来产生不利影响。2024年,人们对其抱有厚望,期待在这一年中能见证显著的进展。

在探讨AI与论文关联性问题的解决过程中,高校政策调整的作用是否依然至关重要?我们诚挚邀请读者发表看法。同时,期待您的评论、点赞以及分享。